【第1章】戦争と青春 [第2部]戦後復興期を生きる

晴耕雨読の日々から新たな出発点へ [昭和22(1947)〜昭和23(1948)年/19歳〜20歳]

父曰く、「もう一度学校に行けるぞ」

「薪をたくわえておけ」という言葉の響き

父が働いて収入面から一家を支え、私が耕して食糧の一部を自給し、一家をサポートする。父所有の田畑を私が耕していたことには、伊室家の全体の経済にとっても実質的な意味合いがあった。

ところが、敗戦の年を越して1か月ほど経ったころ、肩を落としている父を見かけた。聞けば、銀行の預金封鎖に遭ったというのだ。その頃、三重県食糧公団は官民協力型の食糧営団に経営形態が変わり、父はその業務部長を経て理事長に就任していた。理事長職としてもうひと踏ん張りし、預金を増やそうという矢先のことだった。

それは昭和21(1946)年2月17日に始まった。当時、戦後の混乱による悪性インフレで食糧や生活必需品が異常に高騰していたため、市場に過剰に流通していた貨幣の量を減らす目的で、銀行に預けていた現金の引出しを政府が禁止してしまったのだ。手元に5円(旧貨幣)以上を持っていた場合も、強制的に預金させられた。この預金封鎖は新円切替を行うための事前措置で、その年の3月3日には旧円が使えなくなり、その替わりに一世帯で500円までの新円なら引き出せることになった。

私が一心に耕し、わが家の食糧自給率を高めていれば、食糧営団のサラリーマンである父の給料の何%かは銀行に預金できる。しかし、銀行が封鎖になったのでは、これまでの私たちの苦労は水の泡だ。そこで父は、稼いだ給与を銀行に預けるのではなく、思案の末、今度は株への投資に切り替えた。食糧営団の仕事をしている間にさまざまな人脈ができていたせいもあり、その情報ネットワークを財政拡大計画の助けとして活用しようと考えたのだ。

とりわけ父の部下でもあり、営団の業務部長を務めた小野さん(下の名前は記憶にない)は、父の信頼する強力な投資アドバイザーとなった。もともと地域の米穀商仲間の一人でもある小野さんは、関西の米相場に関しては評判の相場師だ。戦後、小野さんは自らの相場勘をフル活用して、名古屋の一等地、広小路通り界隈の土地を大胆に購入して大儲けしたことで知られていた。

投資参謀の小野さんの知恵を借りて、父が採用した株式投資のやり方は、まさに戦後の急激なインフレーションを利用した、ある意味では順当な戦略に則ったものだった。

当時、貨幣価値はインフレによってどんどん下がっていった(物価は上がっていく)わけだが、逆に会社などが持っている資産(土地や建物など現金以外の資産、つまりモノ)の価値は上がっていく。その場合、急激なインフレに伴う貨幣価値の急落に伴って、その都度それらの資産評価を行わないことには、市場の貨幣価値に見合った公正な資産価格とは言えない。そこで、資産再評価を行い、資産の評価額をその時の貨幣の購買力に換算して再評価する必要がある。

その当時、東京や大阪などの大都市にあっても、戦災で焼失被害の少なかった大企業はこの資産再評価によって資産価値をどんどん上げていくことができた。この資産再評価によって資産価値を上げていくことができれば会社の価値も社会的信用度も上がるので、資本の増資を行いやすい(投資家からお金を集めやすい)。当時、3倍増資、4倍増資などを普通に行う企業は珍しくなかった。

そこで父は、そのあたりの経済事情に詳しい業務部長の小野さんに相談し、時宜を見計らった今後の投資戦略を練っていった。資産再評価とそれに伴う増資を行いそうな企業(三越や東京海上などだったと記憶する)に目星をつけ、それ以前にその会社の株を買い、増資後しばらくしてその株を売り抜けるという、相場師さながらの投資を繰り返したのだ。無論、猛烈なインフレに伴って増資企業が続出し、株価は急騰。そして、1年と数か月の間に、潤沢な資産形成に成功したのだった。

この間、父は、理事長という公的な立場でも三重県食糧営団の組織改革、給与改革を推し進め、県全体としては不足気味だった米の他県からの調達に奔走して、県内での米のスムーズな流通システムを完成させていた。さらに、営団は民営化されて三重県食糧卸販売株式会社となり、父はその社長に就任する。公的にも私的にも、ますます事業的な成長を遂げていくことになったのである(父はその後、全国食糧卸連合会などの役員を歴任した)。

そして昭和22年の春、父は私に言った。

「お前を学校へやれるだけの金が貯まった。もう一度学校に行けるぞ」

父が投資で儲けていた頃、私はと言えば、相変わらずの“にわか百姓”と文学全集の読書に専念していた。その文学の中でとりわけ印象深く刻まれた言葉がある。それは、ヴィクトル・ユーゴーの『レ・ミゼラブル』の最後の方に出てくるのだが、小説のどんな場面で、誰がどんな風に口にしたのかについても、いまは記憶にない。

ただ一言、「薪をたくわえておけ」、これだけの言葉だ。

この言葉は、その当時の私に、これからの自分の生きる方向性へのヒントのようなものを植えつけた。ただそれは“潜在的な何か”としか言いいようのないものであって、最初はうまく言葉にすることができなかった。せいぜい、「将来のためには、人は何か薪のようなエネルギー源をたくわえるということが必要なんだな」という感触を持つことができた程度だった。

しかし、旧制三高を落ちて以来、自分の中ではずっと、『レ・ミゼラブル』に出てきたあの言葉が再び鳴り響いていた。そして、少しずつ具体的な意味合いが生まれつつあった。「将来のためのエネルギー源としての薪」という以前のようなイメージだけでは、その「将来」の意味が不鮮明だった。

では、自分の「将来」とは何か? 将来どんな仕事に就けば、いま「薪をたくわえる」ことに意味があるのか? あるいはまた、将来どんなことを学べば、その仕事に就くことができるのか?

そんな風に考えていると、「将来」というものにも、「いま」を出発点にしていろいろな時期的な段階があることに気づく。上級の学校への進学にしても、それまでは、「みんなが行くから自分も行く」という程度の曖昧な進学動機だった(いま思えば恥ずかしながらそうなのである。陸軍幼年学校への進学も、宮本哲也君の勧めがなければ考えなかったかもしれない)。しかしこのときに至って、私は、将来「こんな仕事」に就きたい、そのために「これ」を学ぶ…という筋道をつけるべき段階にきていたのだ。

法律家をめざして弟子入りも考えた

GHQによる「軍学徒一割制限」の壁

まだ確固としたものではなかったが、私には次第に一つの「将来」イメージが育ちつつあった。戦前は国のために戦うということをめざして陸軍将校になろうと考えたが、戦争をしない国になった戦後の日本では、それはもう成り立たない。

ならば、敗戦によって荒廃した「国の復興に役立つような仕事」に就けたらと私は考えた。それでもまだおぼろげな「将来」イメージにすぎなかったが、ここから具体的な職業に結びつくきっかけとなったのが、一番上の姉、純子の結婚した相手の家が、法律家一族であったということだった。

純子の夫(大道寺好武)は検事だったが、なれるはずだった陸軍法務官に手続の遅れによってなることができず、ビルマ方面へと一兵卒として送られ、インパールで戦死したという人だ。その姉は戦後、子どもを連れて大道寺の実家のある岐阜に移り住んでいた。

純子の夫の父親は、大道寺慶男と言い、岐阜地方検察庁の検事から日本で最初の弁護士になったという人物だ。先祖は柳生新陰流の4人の高弟(四天王)の一人、大道寺平馬で、柳生但馬守が徳川に従って江戸に行った折、大道寺家は伊賀の比奈知という場所に一万石という領地をもらったというほどの名家だった。

その大道寺慶男(私にとっても義理の父に当たるわけだが、伊室家の人間は彼を“大道寺のおじいさん”と呼んでいた)は、戦前、書生を家に置いて弟子とし、法律家や政治家道へと育てていくことで知られていた。後に自由民主党の幹事長・副総裁を務めた大野伴睦や、社会党書記長になる山本幸一など、党派の左右を問わず、彼の弟子という立場から世の中に巣立っていった人材は多い。

米屋の息子だった私には、米屋という職業に比べて、“大道寺のおじいさん”とその法律家一族について知るにつけ、彼らが社会に直に役立つ仕事をしているという、思い込みに近いイメージを持つようになっていた。別に米屋の仕事を卑しめていたわけではない。親父の家業を継ぐような時代ではなかった。ただ世の中に対する無知のままに、法律というものが社会の秩序を維持するためにはとても役立つ働きを持っているという、勝手な想像をしていただけの話だった。しかし、法律家になるためなら、いまから「薪をたくわえておくこと」ができるような気がした。

そこであるとき、この“大道寺のおじいさん”に「弟子にしてほしい」と頼んでみた。法律家、特に弁護士は、私の中ではまさに、この戦後の混乱期を乗り越え、「国の復興に役に立つ仕事」としてぴったりの職業像だったのである。

ところが“大道寺のおじいさん”は、私をしばらく見ていたが、決して首をたてに振らなかった。そして、こう言うのだった。

「確かに昔は弟子を採った。しかしな、一義君、いまはもうそういう時代ではないんだ。法律家になりたければ、ちゃんとした学校へ行って、ちゃんと勉強するんだ。時代は変わったんだよ」

その時期の“大道寺のおじいさん”が、時代の何を見きわめ、この国の何を見すえていたのかはわからない。しかし、彼の眼力を伴ったその言葉に、私は大事なメッセージを感じ取った。

「そうだ、もう一度、学校へ行き直そう」

私の中に再び、上級の学校に行く動機ができあがった瞬間だった。

しかし、これはそれほど簡単なことではなかった。

というのも、昭和22年の春、GHQによって、いわゆる「軍学徒の一割制限」の指令が出されたからだ。これは、陸軍幼年学校や士官学校(陸士)、海軍兵学校(海兵)などの軍関係の学校で1年以上教育を受けた者については、高等学校や高等専門学校、大学などにおける入学者数を全体の1割未満に抑えるというものだった。軍人教育を受けた学生が増えると、学校が軍国主義化する恐れがあるので、これを防ぐというのがこの指令の目的だった。共産主義に傾倒した人間を公職追放にしたレッド・パージに対して、軍国主義的(右翼的)な者を公的な世界から追放する、いわゆるホワイト・パージの一環として行われたものだ。

このルールに従うと、例えば、定員100名の高等学校なら、90名は一般の受験生のためにあるが、残りの10名の枠だけを軍学校出身者が争うことになってしまう。この条件では、軍学校出身者は一般の受験者に比べて圧倒的に不利だ。私は幼年学校と陸士を合わせると3年半の軍学校教育を受けているので、この制限に見事に引っかかる。

それでも“大道寺のおじいさん”に「学校へ行け」と発破をかけられた私は、名古屋の旧制第八高等学校を受けることに決めていた。しかし、応募数と受験生の数を知って驚愕した。その年の八高受験者のうち軍学徒に割り当てられた枠組みはたった3人。それに対して受検する陸士、海兵の出身者は200名を優に超えると言うのだ。

合格率は1%余りの狭き門である。そのうえ、当時の旧制八高の数学教師には難問を出すことで有名なS先生がいて、その難問を解いて満点を取らなければまず合格できないというのが、もっぱらの噂だった。数学は得意な私だったが、受験してみるとやはり歯がたたない問題が一つ二つあった。そして案の定、私の八高受験は失敗に終わった。

私の場合は、不合格だったのだから入学できなかったのは仕方がないが、学校によっては、せっかく入試に合格したにもかかわらず、その後に入学許可が取り消しになってしまった軍学校出身者もいた。戦後の混乱期には、さまざまにイレギュラーな制限や制約、あるいは突然の制度改革などが強行され(多くはGHQによる急な発令が元だったが)、本来なら背負わなくてもいい「重荷」を誰もが背負わされていた。特に、私と同じように、敗戦とともに10代後半で軍学校から放り出された若者の中には、この「軍学徒の一割制限」によって、その後の人生を狂わされた者も少なくない。

京都の英学塾で鍛え直す

しかし集中力を乱しかねない“伏兵”が

このままではいつになったら高等学校に入れるかどうかわかからない。そこで、中学卒業と同じ資格が得られる(つまり中学卒業者と同様の高等学校受験資格が得られる)、専門学校受験検定(通称は専検)を受けることにした。この専検を取れば、中学卒業と同等の資格によって堂々と高等学校を受験できるから、結果として軍学徒であったことをカモフラージュできると考えたのだ。

しかしこの専検の科目数は12課目。英数国漢理科地理歴史などとともに、図画、書道などの実技まであった。これを1つでも落とせば、高校受験のチャンスは失う。試験は昭和22年秋。私はこの専検に向けて猛勉強を始めた。

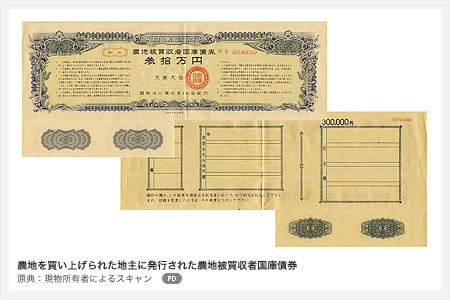

だが、ほぼ同じ頃、比較的広い農地を所有していた実家に重大な出来事が降りかかってきた。いわゆる農地解放令である。

この農地所有の制度改革は、前年の昭和21年10月に成立した農地改革法によるものだが、GHQの威光を借りなければ、政府だけでは実現することはできなかったと言われている。いずれにせよ、戦後の混乱期にGHQの力技で推進された大きな制度改革であることに変わりはない。

この農地解放は、父にとっては、預金封鎖以来の大きな試練かと思われた。

この農地解放令では、不在者地主(つまり自分で耕作も収穫もせず、農地を所有するだけの地主)の場合は所有する小作地の全てを強制的に政府が安値で買い上げ、小作人に売り渡されてしまう。しかし、所有者が耕作している実績があれば、自作農として認められ、政府の買い上げを逃れられる。大部分の美田は取り上げられたが、既に私が耕作し、実際に収穫もしていたので、1反歩の畑は不在者地主とは認知されなかったのだ。私の“にわか百姓”の実績が、思いもよらず役立ったことになる。

農作業の合間に専検受験のための勉強に勤しんだが、専検を受けるためにはもっと集中しなければという焦りが生じたこともあった。私にとって一番の難関科目が英語だったからだ。幼年学校でロシア語しか学んでいなかった身には、英語の独学自習はつらいものがあった。中学時代の友人から英語の読本や参考書を借りてきてがんばるのだが、発音がわからないので、なかなか頭に入ってこないのだ。

そんな折、英学塾という英語専門の塾(いまで言えば予備校のようなところだ)が京都にあることを知った。そこで発音を中心に英語を学びたいと思ったのだが、復興期の当時は、明確な職業や就学の事実がない限り、六大都市への転入は禁止されていた。

幸いなことに、実家の近所の知人(あのアップリケを教えていた婦人、つまり私の初恋の人の母上である!)の世話で京都寺町通りにあった帰白院というお寺に縁があり、そこで寺の使用人(寺男)として働くという名目を立てることができた。もちろんそれは京都への転入のための方便で、帰白院の2階の一部屋に下宿し、そこから英学塾に通うことになったのである(4か月ほどの短期間だったが)。

だが、当時のことだから京都も食糧難であることに変わりはない。なので、1週間に1度は実家に帰り、京都のお寺に米や野菜といった食糧を持って帰る“運び屋”と化した。田舎に実家があるというだけで、期待される役割も自ずと決まってくるものである。

帰白院の離れの2階が私の下宿だった。名目は寺男でも、主たる目的な英学塾での英語の習得だから、自分としては勉強に専念する気満々でいた。ところが、妙なところに私の勉学の集中力を乱しかねない“伏兵”が潜んでいた。

帰白院には私より2歳年上の子どもがいて、息子さんは金沢の第四高等学校の生徒で、2人の姉妹が京都府立第一高等女学校に通っていた。それぞれ明朗で気さくな人柄だったので、ときどきは接して談笑したりする間柄だった。

ところが、下宿生活を始めてすぐに、早くも問題が生じた。お姉さんの方が声楽をやっていて、この練習が毎日なのだ。声楽は私には珍しかったし、とてもきれいな歌声なので、最初の頃は聞き惚れていたが、これが毎日となると勉強に差し支えてくる。暇があれば、モーツアルトの『フィガロ結婚』に出てくる「恋とはどんなものかしら」や「もう飛ぶまいぞこの蝶々」というアリアが、「これでもか、これでもか」というくらいに何度も繰り返されるのだ。英語の発音はなかなか覚えられなかった私だが、この2つのアリアの歌詞(無論イタリア語である)は覚えてしまった。

この45年後(1991年)、私は、モーツアルト没後200年祭のフェスティバルにおいて、クラウディオ・アバド指揮のウィーン歌劇団による見事な『フィガロの結婚』の聴衆の一人となっていた。モーツアルトが自作のオペラを花咲かせたウィーンで、あの京都時代に覚えてしまった2つのアリアを耳にするとは、夢にも思っていなかった。

さらに心を乱すもう一つの“伏兵”

これが両親を巻き込む騒動に

英学塾では、当初の目的通り、不得意の英語を克服するために懸命に学んだ。下宿に帰ってきても、聞こえてくるアリアの声に対抗するかのように、英語のリーダーを大声で音読した。その一方で、名目上は寺男だったので、たまに寺の雑用なども手伝った。夏休みで四高から戻っていた寺の息子さんが病気になったときには、病院に連れて行ったり、看病したりもした。

しかし今度は、もう一つの“伏兵”が自分の心の方に潜んでいた。

アリアを歌う姉の方は、美人だが、少しツンとした感じがして、私には高嶺の花のように思えたが、妹は気立ての良い、温かで心やすらぐ女性に思えた。お姉さんの方は手が届かないような気がしたが、妹の方には親近感を覚えていたのだ。しかし、まだ高等学校受験以前の専門学校受験検定にすら合格していない身である。私は、少しそわそわし始めていた。

ある週末に伊賀上野の実家に戻ったときのこと、母がなぜか近所のお屋敷に住むNというお嬢さんの話をしきりにする。そのお嬢さんは私の妹の百合子の友だちで、家族ぐるみでの付き合いもあった。母にしてみれば、以前にアップリケを教えている婦人の娘さんとの一件を覚えていて、自分の気に入ったお嬢さんの方に気持ちを向かせ、ある種の“保険”を掛けようと思っていたのだ。それによって、まだ思春期のまっただ中にいて、しかも勉学途上である私の“身の安全”を担保しようというのである(アップリケの婦人は帰白院の紹介者で、お世話になった方なのに、である)。

しかし、人の心というものはそう簡単に揺らぐものではない。母は執拗にNさんのお嬢さんの良さを説明して、私の心を向けさせようとするのだが、私は一向に頷くことを拒んでいた。その拒否の仕種がずいぶん頑なに見えたのだろう、母はいきなりストレートな物言いをしてきた。

「あんた、ほかに好きな人でもおるんか?」

母のあまりに唐突な問い詰め方に、私はもじもじしながら「うん」と返答し、少し間を置いて、「帰白院の下の娘さんが好き」と答えてしまった。赤面もせずに口にしたあけすけの正直さには、告白してしまった直後の私自身も驚いたほどだ。

この私の軽はずみな一言が、ここからの「こと」を大きくしてしまう。私の言動を横で聞いていた父がいきなり言い放った。

「お前、お寺のお嬢さんが好きなんか。よし、じゃあ、もらいに行こっ!」

私は一瞬、耳を疑ったが、父の行動力には逆らえなかった。父は私の手を引っ張っぱるようにして実家を出ると、有無を言わさずそのまま関西本線に乗り込んでしまった。「この親父はいったい何を考えているのだろう?」と、父の行動の突飛さに半ば呆れながら、京都までの約1時間半を一緒に汽車に揺られて行ったのである。

そして父は、帰白院に到着するなり、住職、つまり相手の父親に来訪の目的を真っ直ぐに話しはじめた。

先方(住職夫妻と娘さん本人)は目を丸くして私の父の矢継ぎ早の話に耳を傾けていた。そして、父の話を聞き終わると、落ち着き払って、隣に座っている娘に向かい、静かに問うたのだ。

「あんたの気持ちはどないどす? 答えとおみ」

お嬢さんは、しかし、黙って私を見ていた。そして最期まで、私たちの前では言葉を発することがなかった。住職は、娘の無言の意味を察知し、私たち父子の方に向き直って、これまた静かに言った。

「どうやら、“そういうこと”のようどすな」

これはあとから聞いた話だが、お嬢さんの思いは明確だった。と言って、私を嫌っていたわけでもなかった。

要は、「自分に直接伝える前に、親に話すなんて!」ということだ。「先に自分に話してくれていれば、少しずつお互いを理解するきっかけができたかもしれない…、そうして時が何かを育んでいってくれれば、結果は違ったかもしれない…」というのが、彼女の偽らざる気持ちだったようだ。まっとうな考えだと思う。いずれにせよ、機は熟していなかったのである。

しかし考えてみれば、私の中には単に淡い恋心の芽生えが見えはじめていただけのことだった。なのに、それを母が性急に問い詰め、さらに追い打ちをかけるように父が結論を急いでしまった。

この流れの中に、相手のお嬢さんの存在は微塵もない。単に伊室の家の人間が一方的に騒いで、大ごとにしてしまったにすぎない。相手にしてみれば、ひとりよがりで妙な家族に映ったことだろう。いま思い出しても赤面してしまう。この出来事は、父と母の唯一の息子に対する“愛情過多”による過剰反応に過ぎなかったのである。