【第2章】復興から「成長」へ[第2部]「場」を生き抜く

本社ビル建設から名古屋支店長時代へ [昭和49(1974)年〜昭和52(1977)年/46歳〜49歳]

本社ビルの起工の頃の大増収運動

経営的視点から展望することへの興味

本店営業の立場から自動車保険の市場拡大に懸命になっていた時期、安田火災は全社挙げて大増収運動のまっただ中にあった。その大きなきっかけとなったのは、まぎれもない、待望の新本社ビル建設のスタートだった。昭和48(1973)年6月25日がその起工の日である。

この頃の安田火災の社員は、数年後に完成を見るはずの本社ビルの勇姿を思い描いては、誰もが果敢な姿勢で業務に邁進していた。社内の活気は、安田火災本体に在職した35年間のうちでも一二を争うものだったと思う。

この大増収運動の柱となったのが、“T号作戦”の完遂という事業目標だ。

10年ほど前のことを思い出す。私を含むヒラの企画課員たちが、支店長会議の準備の打ち合わせに同席させてもらった際、当時の三好武夫常務が、若手の私たちに発言の機会を与えてくれた。そこで私が提案したのがこの“T号作戦”だった。この言葉は、全ての保険種目にわたって業界首位のT海上に追いつき、追い越すというゴールイメージを端的に表していた。

“T号作戦”における昭和44(1971)年度以降の数字を簡単に概観すると、対T海上比率は、44年度に約67%だったものが、毎年その格差が縮小していき、大増収運動の最中である50年度には約79%に達している。海上保険以外のいわゆるノンマリンだけでは、44年度の約75%が50年度には約89%まで伸びを示した。

さらに、自動車保険に従事する私たちを喜ばせたのは、自動車保険と自賠責保険の躍進だった。44年度の自動車保険の対T海上比率は約68%だったが、50年度には約79%まで追い上げ、自賠責保険では、49年度に約101%とついにT海上を抜き去った。さらに、50年度に至って約105%と2年連続して首位の座に就くことができたのである。

しかし、この時期、日本経済の基調は必ずしも安定していたわけではない。とりわけ昭和48年の第1次石油ショックを経験してからは、減速経済の時代に入っており、直後の昭和49年度の実質経済成長率はマイナス0.2%まで落ち込んだ。50年度には3%台に、それ以降、54年度までは5%台まで回復したが、10%台を保っていた40年代半ば以前の活力がもどることはなかった。

それでも日本の製造業の底力には眼を見張るものがあり、昭和55(1980)年には自動車の生産台数(1104万台)と粗鋼生産量(1億1141万トン)においてアメリカを抜いて世界第1位となっていた。もちろん、この自動車業界の頼もしい展開は、自動車保険を扱う私たちにとっても吉報となった。

しかし、そのような製造業の動き自体が国民の生活の底上げに直接影響していたわけではなかった。実質賃金の伸びが戦後初めてマイナスになったのも昭和55年のことであり、インフレによる物価上昇の追い打ちもあって、総じて一般消費者の財布の紐は固かった。

損害保険も商品である以上、消費が停滞する時代には、さまざまに知恵を絞り、多面的な営業展開を工夫しなければ自然に売れるというものではない。高度経済成長期が終わろうとしていたこの頃から、消費者の保険に対するニーズをいかに取り込むかといった、保険の商品としてのソフト面への改善や充実がより広く、深く求められるようになっていく。

私が担当していた自動車保険の場合で言えば、被害者救済を一層進めていくために自賠責保険の被害者直接請求制度や保険金額1事故無制限制を導入したり、あるいは料率の適正化・弾力化のために複数の柔軟な料率制度を導入したりと、モータリゼーションの高度化に起因する社会や消費者のニーズ取り込みは多岐にわたっていた。

また、募集チャネルについては、以前に述べたように、一般の専業代理店以外に、自動車ディーラー代理店との提携強化は重要な業務テーマだったが、さらに安田火災の強みとして特筆すべきことは、自動車整備工場や民間車検場の代理店開拓が挙げられる。この整備工場代理店との連携は特に自賠責保険の営業において圧倒的な優位に立っており、他社の追随を許さなかった。昭和49〜50年度に連続して自賠責保険の“T号作戦”を完遂した背景の一つには、実はこの整備工場代理店の絶大な協力があったのだ。

代理店の業務範囲と対応について見ると、それまで運用されていた新代理店制度(昭和40年発足。その大改定に私も係わった)は火災保険を主としたものだったが、昭和48(1973)年には、急速に市場が拡大してきた自動車保険や他の傷害保険を加味したノンマリン代理店制度が発足していた(私はこの制度の誕生には自動車業務部業務第一課長として係わっている)。

ところが、総合代理店制度という性格を持つこのノンマリン代理店制度も、安定成長期における損害保険に対する消費者ニーズの質的な変化・多様化への対応が一層求められるようになり、50年代には、代理店の総合的な市場対応力の強化をめざして、何度かの検討と改定が繰り返されていった(この新ノンマリン代理店制度の整備は昭和58年に完了する)。

このように、高度経済成長の末期から減速経済へ、さらに低成長・安定成長へといった時代の変化が、損保業界に対して多方面から新しい動きを要求してきた。新商品の開発力や、よりきめ細やかな代理店対応力といった市場への新しい向き合い方はもちろん、あらゆる角度からの経営資源(顕在しているもの、潜在的なものの両面がある)の見直しを迫っていたのである。

そんな頃、私は、それ以前のような最前線の保険マンとは違う別の面白みを味わいつつあった。それまでの営業現場でのスリリングな立ち回りの経験も自分にとっては自分育ての貴重な“肥やし”にはなっていたが、課長・部長という中間管理職を経験していたこの当時の私には、損害保険とその市場、そしてそれに係る人間や組織といったものを経営的視点から展望することに興味を覚えはじめていたのだった。このとき、私は46歳になっていた。

「集中豪雨なのか、洪水なのか」で大激論

「思慮ある者はたやすく怒らず」

自動車保険の営業を統括する部長職に就いてからの私は、対外的に発信する言葉にそれまで以上の責任を感じる日々を送っていた。

例えば、保険の約款にある文言の解釈をめぐり、社を代表して(時には業界を代表して)責任あるコメントを出さなければならないことがある。コメントの発し方とその内容によっては、損保会社としての信頼を左右しないとも限らない。

一つの重要な事例を思い出す。

昭和49(1974)年7月7日、静岡市とその周辺地域で発生した集中豪雨(いわゆる七夕豪雨)による大水害が起こったときのことである。約款上の一つの文言をめぐって、大問題が起こったのだ。

自動車保険において、集中豪雨による自動車の損害と洪水による損害とでは、保険金の支払いの有無が変わってくる。では、実際に起きてしまった損害の要因が、集中豪雨なのか、それとも洪水なのか、その違いをどのように判断すべきなのか?

自動車保険の約款によれば、水害の要因を洪水と見れば免責となるが、集中豪雨による水害と見れば有責、つまり保険金は支払われることになる。しかし、この場合でも、水害の要因となる洪水と集中豪雨の違いを明確に説明できるかと言えば、かなり微妙なのだ。

実際の七夕豪雨の状況を見てみると、大きな河川の堤防が決壊したわけではなく、静岡地方気象台観測史上最高記録となる雨量によって、道路がそのまま川になるほどのすざまじい水の流れが生じていた。未曾有の雨量そのものが大水の直接的な原因だと考えられたのだ。

その際、自動車メーカーN社のモータープール付近にあった小さな川が氾濫し、局地的な大水の発生によってユーザーに販売される前の商品自動車が水浸しになってしまったのである。モータープールの深いところでは車の屋根まで浸水していた。

一般に、自動車メーカーでは、工場で組み立てられてからディーラーを経由してユーザーに販売される直前まで、一貫して商品自動車に保険をかけるのが通例だ。実際この七夕豪雨のときも、メーカーN社は事前に自動車保険に加入していた。

しかし、自社のモータープールで起こってしまった実被害の要因が、保険約款上で言うところの「集中豪雨なのか、洪水なのか」、メーカーN社の責任者Oさんには、その定義上の違いを判別することがむずかしかった。そこで早速、私たち本店営業第六部に照会してきたのである。

このとき私は、かつて自動車保険の約款改定の仕事に従事した経験(昭和47年のことだ)を振り返っていた。

約款改定作業の際、秋田県八郎潟の堤防から水があふれ出し、自動車が浸水したという事故事例について検討したことがあった。この場合、あふれた大水を洪水と見るかどうかの解釈で紛糾した。約款改定小委員会メンバーの間でも意見が錯綜したため、定義を約款に明記することは見送り、損保協会公認の『自動車保険約款の解説』でこれを説明するということでようやく合意に至った。その際、気象学辞典の洪水の定義を引用し、少なくとも「小河川の氾濫は洪水ではない」と書き加えたのである。

さて、自動車メーカーN社のOさんの問い合わせに対して、この約款改定のときの細目の検討を思い出し、私は「御社が受けた自動車の水害要因は、洪水には当たりません」と回答した。メーカーN社の大水による損害は、「小河川の氾濫」が主な要因だったからだ。つまり、集中豪雨が水害の要因となるため、保険金は支払われることになる。

ところが、T海上は私たち安田火災の意見には同調しなかった。彼らと関係のある最大大手のT自販社が、T海上の風水害保険(要因を問わず風水害を受ければ保険金は支払われる)を付保していたからである。

つまり、風水害保険には加入していなかったメーカーN社が、水害の要因が洪水ではないために自動車保険だけでも保険金が支払われるとなれば、自分たちがT自販社に販売した風水害保険の意味(価値)がなくなってしまうからだ。T自販社に余計な保険を売りつけたと思われることを恐れたのである。

さらにT海上は、N火災を味方に引き入れ、T海上・N火災が連合して、「七夕豪雨による水害要因は洪水であり、したがって自動車保険だけなら免責である」と主張してきた。

そこで、私たち安田火災の提案によって、自動車メーカーN社で損保3社の部課長打ち合わせ会を持つことになった。その際、集中豪雨説にまっ先に異論を述べていたはずのT海上は終始沈黙を守り、N火災の部長に代弁させる作戦に出たのだ。

N火災の営業部長は、洪水説を否定する私に激しい口調で詰めよってきた。

「どこで発行している解説書か知らないが、そんなものは信用できない。あれが洪水でなくて何が洪水だ!」

臆病な犬ほどよく吠える。こういう場合は、大声で相手を威嚇するのはかえって逆効果であり、決してうまいやり方とは言えない。

そのとき、昔見た映画『青い山脈』のワンシーンが、なぜか私の脳裏をかすめた。そのシーンでの台詞は今でも覚えている。

「セネカ曰く、思慮ある者はたやすく怒らず」

私はこの言葉を頭の中で反芻しながら、意図的に平静を装い、穏やかな口調で語りはじめた。

「これは損保協会公認の解説書です。そこに、『小河川の氾濫は洪水ではない』とある。また、この解説書の序文には、自動車保険委員長Hさんのお名前で、『これは業界の見解である』と書いてあります。T海上の副社長であるHさんの書かれたことが信用できないとでもおっしゃるんですか?!」

ここでN火災の営業部長の顔色が変わった。T海上の営業部課長がそろって同席している場で、その副社長でもあるH委員長の見解を否定することなどできるはずもないからだ。しばらくの間、沈黙が場を制した。

それでも、T海上とN火災は、「水害のなかに洪水部分が含まれているという理由で保険金を部分的にカットできる」と苦しい反論を展開し、最後まで集中豪雨による水害であるとは認めなかった。結局、この2社による“迷論”で辛うじて合意が形成され、それを認め合った3社はそれぞれの保険金の支払い方をユーザー側に説明することになった。

もちろん、最初から約款解説書に則って集中豪雨説を採用していた安田火災は、メーカーN社に快く保険金をお支払いすることにした。

こういう“事件”には後日談がつきものだ。この場合も例外ではなかった。

この3社部課長の打ち合わせ会におけるN火災の強硬な態度は、自動車メーカーN社の若手課長に拒絶反応を起こさせてしまったようだ。その結果、それ以後に発売された新車の商品一貫保険については、安田火災を幹事に指名されることが明らかにが増えた。N火災から安田火災への乗り換えが自然に生じたのである。

ビジネス上の信頼確保は、目先の利得指向とは別の次元にこそ鍵があると、このときほど思ったことはない。

善意のユーザーの側に立つ社会的ミッション

アルバトロス達成から広がる喜び

そうそう、もう一つ重要な後日談があった。この七夕豪雨に伴う事件に懲りたのか、T海上の主張によって、自動車保険の約款の一部が改定されたのだ。その改定内容は以下の通りだった。

一般ユーザー向けの自動車保険では水害は洪水でも有責とし、(自動車メーカーとディーラー向けの)販売車の一貫保険では集中豪雨も洪水も免責とする──。また後者の場合、特約による割増保険料を支払えば有責とする──。

よく読んでみると、風水害保険をつけていた最大大手のT自販社への配慮がこの改定の背後にあることに気づく。「特約による割増保険料」という文言は風水害保険と同義であって、それをT自販社に販売したT海上の行為が、この文言によって、事後的にではあるが、正当化されるからである。公正であるべき保険の約款も、現実にはその時代の社会的力学関係によって変動されるという性格から逃れられるものではないのだ。

しかし、この事件の経験によって、約款というものについて学び直したことがある。かつて公正さを約款に込めたいと展望して約款改定作業を進めてきた者としての、改めての気づきである。

それはこういうことだ。約款の文言の解釈において、保険ユーザー側に立って解釈することも、保険会社側に立って解釈することも、どちらも可能である。だとしたら、保険というものの目的が保険ユーザー(生活者や事業者)の損害を担保し、生活上や事業上の安心を提供するところにあるとするなら、善意の保険ユーザーの側に立って解釈することが保険会社の社会的ミッションである、と私には思えた。

とりわけ、経済の安定成長期、あるいは低成長期に入って、消費者の保険に対するニーズの取り込みが必須となり、保険の商品としてのソフト面への改善や充実が求められる時代には、このユーザー・オリエンテッドな約款解釈の問題は重要度を増す。これは、保険ユーザーに公正さを提供するという視点からすれば、きわめて大事な視点だと言える。

自社の当面の利益追求に帰する自己中心的な約款解釈が横行しては、その保険会社の公器としての信頼性はやがて瓦解するだろう。実際、そのようにして沈んでいった会社は存在する。

固い話ばかりが続いた。一つ愉快なエピソードを披露しよう。

この七夕豪雨の事件に臨んで、私は自分でも驚くほどの活力と自信をもってことに対処することができたと自画自賛していたのだが、実はその元気の源泉と思われるものに心当たりがあった。

この事件の2か月ほど前、私の人生における重大事が起こっていたのだ。

それは5月のすがすがしい昼下がり、府中カントリークラブでの出来事だった。取引先でもあり、ゴルフ仲間でもあるホンダのK常務に誘われてやってきた。部下のW課長も一緒だ。

午前中はまずまずのスコアだった私は、午後はもっとがんばれそうな思いで昼食後のクラブハウスをあとにした。そして、485ヤード、パー5の10番ホールのティーインググラウンドに立ったのである。

微風のフォローが心地よい。この先どんなことが待ち受けているかなどという予見など入り込む余地もなく、ドライバーを手に取り、ティーペグ上のボールめがけてフルスイング。すると、ドライバーの真芯からこれまで感じたことのない手応えが伝わってきた。ボールはスロープを転がり転がり、250ヤード先のフェアウェイまで飛んでいった。ボールに近づくと、やや下りのスロープの少し段のついた打ちやすそうな場所に留まっている。これを見た私は、「この位置なら、グリーンは狙いやすいな」と心の中で微笑した。

そこで私は他のパートナーたちに軽口をたたく。

「イーグルを出したら、チョコレートは何枚いただけるんですかね?」

するとパートナーのSさんが、「まぁ、4枚にしときましょうか」と応じてくれた。気をよくした私は、「それでは」と言いながら、前の組がグリーンから降りるのを見定めて、今度はバッフィー(4番ウッド)で一閃。ボールはグリーンに向けてまっすぐ飛びつづけ、花道で大きくバウンドしてグリーン方向へと転がっていった。グリーンまでの距離は220ヤード以上もあっただろうから、ボールの行き先はその段階ではまだ判然としない。

すかさず、チョコレート4枚を約束してくれたSさんが、「あれはオーバーですね、バンカーでしょう」と言うので、「そうかもしれないですね」と素直にうなづき、パートナーたちとともにグリーンに近づいていった。

ところが、グリーンに着いてあたりを見回してもボールがないのである。「やはりオーバーだったか」とやや気落ちしながら、奥のバンカーやら付近のラフやらを探してみたのだが、白球の姿は一向に見あたらない。

一瞬、「まさか、直接カップに?」という思いがよぎったが、自分からのぞきにいくほど私の心臓は強くなかった。もう一度周辺を探してみようかとウロウロしていると、そこにW君がグリーンを横切ってカップに近づいて行くので、「ちょっとカップを見てくれる?」と声をかけたその数秒後、W君が叫び声を上げたのだ。

「あった、あった、アルバトロスだ!」

ゴルフにおけるバーディ(小鳥)、イーグル(鷲)というところまでは誰でも知ってはいるだろうが、アルバトロス(信天翁=あほうどり)というのは私にもなじみがなかった。聞けば、パー3ホールのホールインワンより1000倍もむずかしい確率になるというから、これは確かに大変なことが起こったに違いない。

パートナーたちからの驚愕と絶賛の言葉に、私はある種の興奮状態に陥り、思わずわけのわからない一言を口走っていた。

「バー・アルバトロスで一杯おごりましょう!」

さらに、紅潮したキャディさんからこう賞賛されて有頂天の私。

「私も長いことキャディをやっていますが、アルバトロスは見たことがございません」

私の感激は倍増し、ルンルン気分で売店にあったお菓子を思い切り袋に詰め込み、キャディのみなさんに大盤振る舞いに及んだ。

しかし考えてみれば、たかがゴルフ。パー5のところを2打でカップインしたというだけのことにすぎない。大騒ぎするようなことでもないのだが、この単純な出来事がきっかけになって、その後の人間関係にいろんなことが起こってくる。どうやらこの話に尾ひれがついて、私の知らないところで人づてに伝わるっていたらしい。

何年も経ってから、初めて会う人だと思って名刺を差し出したところ、名刺上の私の名前を確認した瞬間に、「おお、あなたでしたか。アルバトロスの伊室さんですね」と握手を求められ、面食らったこともある(もちろん、内心ではうれしいに決っているのだが)。この出来事によって、私は新たな知人、友人を数多く得るという体験をしていくのだ。

しかもこれは、ゴルフという趣味の世界だけに限定されるものではなかった。どこで聞きつけたか、新たな仕事関係者とでも親しいおつき合いが可能となったり、従来からの知り合いとの関係もより円滑になったり、このエピソードが媒介となって、私の交友関係・仕事関係が豊かな広がりと深みを持つようになっていったのだ。

自分の意のままにならないのが人生というものだろうが、一方では、その人生には予想外の可能性が潜んでいるとも言える。偶然の出来事であっても、それを前向きに受け止める力を備えていれば、人生は必ず喜びをもたらしてくれるのではないか──。もちろん、偶然にも幸不幸の違いがあるかもしれない。しかし、自分に迫る偶然を選り好みしてはいけないのではないか──。常にそれに向き合い、逃げないという姿勢が、自分を育ててくれるのではないか──。

このアルバトロスの体験によって、私のなかに新たな生きる活力を見出した思いがした。そしてそれは、人との係わりを深めていける喜びの源泉として、いまも私の心のなかに湧き続けている。

西新宿本社ビルの完成

次の仕事ステップへの動機が湧き立つ

新本社ビル完成に向けた大増収運動の大きな流れのなかで、自賠責保険の分野だけでも“T号作戦”を完遂できたことは、自動車保険営業を管轄する本店営業の責任者の一人として何よりうれしかった。営業の基盤づくりから代理店対応に至るまで、ともに苦労を重ねてきた仲間や部下たちの士気が一層高まったことは言うまでもない。

プライベートでも大好きなゴルフでアルバトロスを達成するという“元気の素”までもらって、この頃の私は、仕事も含め、あたかもフェアウエイのどまん中でフォローの風を受けていたかのようだ。

安田火災新本社ビルの完成は、その頃のことだった。定礎は昭和51(1976)年2月25日、建物引き渡しが4月1日、竣工式は5月18日である。

約3年間の工期を終え、私たち社員の前にその勇姿を見せてくれたとき、自分たちの仕事上の成果がこの新本社ビル建設に貢献することができたと思うと、何と誇らしく思えたことか。

私たち社員が自慢気にこのビルについて語るのは、自分たちの業績の反映であるというだけではなく、当時としては最高の技術を駆使して建設された、形の上でもユニークな美しさを持つ超高層ビルだったからでもある。

“スカートビル”あるいは“パンタロンビル”という愛称で呼ばれるもとになった、あのユニークな末広がりの形には、理想的・模範的な防災ビルを建てたいという三好武夫社長のたっての願いが込められていた。最新・最高の火災対策、地震対策を備えていればこそ、損害保険会社の本社ビルとしての存在意義を世の中に示していける。それが三好社長の強い思いだった。

著名な設計事務所、大手建築会社から相当数の申し入れがあったにもかかわらず、本社建設本部では、建築工学を専門とする大学の研究者グループに基本設計を依頼したのは、そのためである。

その基本設計の統括は、東京大学名誉教授(当時)の内田祥三先生(工学博士)が担当された。内田先生は、超高層ビルの建設にあたってはきわめて厳格な防災理念をお持ちの建築構造学・防災学の権威で、東京大学の安田講堂の設計を担われた方だ(旧帝大時代の総長も務められた)。三好社長の悲願が、この内田先生の高い学識と執念とに結びつき、最新鋭の超高層防災ビルとしての新本社ビルが完成を見たのだった。

ちなみに、内田先生は、基本設計の任を全うされたのち、昭和47(1972)年、起工の前に亡くなられている。つまり、この新本社ビルは内田先生の遺作ということになる。

末広がりの曲線美や防災ビルという特徴だけでなく、新本社ビルには別のユニークな側面もあった。例えば、全館を自社だけで使用し、テナントを入れないということ。

当時、「テナントを入居させれば家賃収入が得えられるのに、空き室は無駄ではないか」という反対論もあったが、三好社長はこの論を俄然拒否した。業界トップをめざすという大増収運動のただなかにあればこそ、「やがて必ず全室を必要とする時代がくる」というのが社長の信念だったからだ。その先見性は、完成後12年経った昭和63(1987)年、全フロアーが自社使用されるという事実によって証明されたのである。

完成なった新本社ビルへと実際に私たち社員が移ったのは、竣工式の3か月前、5月半ば以降のことだ。都内5か所に分散していた本社機能を新本社ビルに集中させるのだから、その移転作業はスケジュール調整も含め、大プロジェクトの様相を呈した。

本社ビル運営委員会の移転部会が立ち上げられ、さらに各業務部門から移転職場委員が選出されて、綿密かつ濃密なスケジュールの下で“大移動”が行われたのだ。

書類の入った段ボール箱約3万個(これは7トントラック250台分に相当した)をはじめ、什器類、備品など大量の物品移動のために、4つの運送会社が、そして約850名の作業員が動員された。さすがにこの大移動プロジェクトの様子は、マスコミの取材対象になったほどだ。

この大移動の何日か前、私たち部長や取締クラスの何人かが三好社長に引き連れられ、新本社ビルの内部を見に行ったことを思い出す。それはあたかも、新天地を冒険するかのような、少年のような心持ちの一団だった(全員が中高年だったにもかかわらず)。

社長の先導によって、1階玄関ホールからエスカレーターで2階の喫茶室へ。当時の企業ビルの中に、あれほどの広さを確保した例はなかっただろうと思う。まず目についたのは、見事に高い天井。そこでくつろぐ人の心を和ませてくれそうな第一印象だった。総ガラス張りの窓の外には、西新宿界隈の光景が見わたせる(超高層ビルは京王プラザホテル、新宿住友ビル、新宿三井ぐらいだった)。その毛足の長いふかふかのカーペットを踏みしめながら、私たちはいちいち感嘆の声を上げ、これから始まる新本社ビルでの仕事イメージを掻き立てられずにはいられなかった。

社長は、高い天井やらガラス越しの窓外やら、さまざまに視線を向けつつ何度もうなづき、しかし無言で歩みを進めている。数メートルうしろを行く私は、その社長の背中越しの沈黙のなかに、深い感慨が潜んでいることを感じないわけにはいかなかった。

広い喫茶室を一周りすると、三好社長はさらに歩き始め、私たちを誘導する。今度はエレベーターホールから一気に43階へと昇った。そこではVIP用の特別食堂と特別応接室とが優美なたたずまいを見せてくれる。

一同が特別応接室に入っていくと、随行する一人が社長の指示で電動カーテンを開けた。ゆっくりと視界に入ってくる窓越しの眺め。カーテンが全開すると、2階からのものとは比べものにならないほどの大パノラマである。私たちの目はまさに釘づけになってしまった。何人かが「おーっ!」と声を上げる。富士山までもが見通せるのだ。

しばらく一同でその清々しい眺望を味わっていると、ようやく三好社長の口から言葉が漏れた。

「こんなところで仕事ができるオレは幸せ者だ。お前たちには感謝してるよ」

このとき、私たちの(少なくとも私の)気持ちのなかに、仕事における“次のステップへの動機”と言えるような“何か”が埋め込まれた。

三好社長の驚くべき発言

企業組織として後継者を育てるむずかしさ

西新宿の新本社ビルが竣工した同じ年のある日、三好社長からご自宅への呼び出しがあった。「休日で悪いが、自動車保険営業推進について、全体的なことを把握しておきたい」

池ノ上のお宅は、瀟洒な住宅街の一角にある。何度か伺ったことはあるのだが、改まって自分の責任業務全体について報告しろというのは、ご自宅に招かれる理由としてはいささか重たい。

ところが、その用件については、持ち込んだ資料の説明後に若干の質問があっただけで、社長の理解はすぐに得られ、意外にあっさりと済んでしまった。「では失礼します」と帰ろうとすると、急に呼び止められたのだ。それも、意外な問いかけによってである。

「オレの次の社長は誰だ?」

私は面食らった。「それは社長がお決めになることですから」という言葉は声にならず、ただ「わかりません」と答えるしかなかった。すると、なぜか語気強くなって、問い返してくる三好社長。

「お前、わかっているだろう」

少し間を置いて、深く考えずに心当たりを口にしてみる。

「Gさんじゃないんですか?」

すると、三好社長は即答した。それは断言でもあった。

「オレは絶対にGは社長にしない」

Gさんは、三好社長の奥さんの弟である。つまり、「自分の親族から後継者を出すことは断じてない」ということだ。その語気の強さに、会社を身内で固めるような“私物化”は絶対にしないという意志がはっきりと読み取れた。

なるほど、自分の子弟ですら入社させなかったホンダの経営者、本田宗一郎・藤沢武夫両氏を尊敬していた三好社長のことだ。身内による会社の“私物化”こそ、会社の成長と繁栄の対極にあることだと理解されている。

すると、三好社長はぽつりとこうつぶやかれた。

「次は、大蔵省のYさんだ」

私は驚いて声も出なかった。社長が口にしたYさんという人物を、私は知っていたのだ。

かつて私が自動車保険の約款大改定に従事していた頃、折にふれて大蔵省の銀行局保険部長にその改定の内容・根拠などを説明する機会が何度か与えられた。実はその保険部長がYさんだった。

その際、Yさんに対しては、約款の文言について実に細かな問題点まで気がつかれ、「ポイントを突いた鋭い質問をされる方だな」という印象を持った記憶がある。実際の担当官である課長や課長補佐という立場ならありうることだが、部長クラスであそこまでの細部に目配りができる人に出会ったのは初めてだった。

後日わかったことだが、Y保険部長への三好社長のアプローチにはそれなりの時間と労力が費やされていた。

この約款大改定の作業以前から、三好社長は仕事上で何度かY保険部長と接点を持つ機会があった。そしてそのたびに、損害保険に対する造詣と機知に富む交渉能力に魅力を感じ、「この人を自分の後継に」と心に決め始めていたという。しかし、あるときYさんに直接その話をしたところ、固辞されたというのだ。

それでも諦めきれない三好社長は、ある代議士を通して時の大蔵大臣、大平正芳氏に依頼するという手法に転じた。すると大平大臣からは、「官房長に相談してくれ」という返事があったため、三好社長と官房長T氏との折衝が行われることになったという。そして、このT氏の熱心な介添えもあって、三好社長はYさんを安田火災に迎えられることに成功したのである。

いま考えれば、典型的な天下り人事なのだが、当時としては、省庁の部長・局長クラスが企業の経営陣にヘッドハントされるというのは常識的な転職コースの一つだった。

しかし、それにしても三好社長は、なぜ私に向かって「お前、わかってるだろう」と言われたのか?

実は、三好社長とYさんを取り持ってくれた大蔵省官房長T氏というのは、私の学生時代の下宿先、山下家に出入りしていた高木文雄氏だったのである。その当時にはすでに大蔵省に入省していた高木氏だが、山下家の三女を見染めて毎日のようにお茶を飲みに来訪し、大学の同学部の先輩であったことも手伝って、挙句、親しくなった私に麻雀の手ほどきまでしてくださった人だ。そんな人がいま、大臣官房長にまで上り詰めていたのだった(その後、事務次官を経て、国鉄総裁に就任した)。

その高木氏が、Yさんのヘッドハンティングの折衝で三好社長と面談する機会があった際、「安田火災には昔の知り合いが入社しているんですよ」と告げたと言うのだ(これも後日聞いた話)。その「知り合い」が私であることが三好社長にわかり、私と高木氏が旧知の仲であったなら、「Yさんの件は聞いているに違いない」と憶測されたものらしい。

当時の私は高木氏とは何年もお会いしていなかったし、それに、大臣官房長を務められるような人の口は堅いと相場は決まっている。当然のことだが、私はYさんのことは何一つ聞いていなかった。

社長後継問題のことでは、三好社長からもう一点、聞いていたことがある。Yさんを説得する際、Yさんと三好社長の間にこういうやりとりがあったと言うのだ。

「私なんかより、後継者資格のある人はいくらでもいるでしょう?」

「いやそれが、弊社にはふさわしい人材がいないんです。思い当たるのは、せいぜい2人ぐらいでしょうか」

安田火災の一人のOBという現在の立場から反省的に振り返ってみると、この三好社長の後継問題では一つだけ未解明なことがある。

それは、身内から後継者を出さないというホンダの経営者たちを尊敬していた三好社長は、自分の後継としてふさわしい人材を社内において育てるという重要な“事業”を完遂できていたのかどうか、ということだ。

社長在任の17年間(昭和38〜55年)において、あらゆる損害保険分野への拡大均衡という戦略によってあれだけの業績を残し、会社を大きな成長へと導いた三好社長だが、全社的・組織的に共有できる人材経営の文化を築いていくことへの課題意識はどのようなものだったのだろうか。世の中から安田火災“中興の祖”と称され、私にとっては仕事の師匠であるとともに、まさに人生の師あり、“尊父”とも慕う三好武夫氏であればこそ、この一点については、未だに解明できていない大きなクエスチョンなのである。

後に記すことになるが、この後継者問題は、その後の安田火災の経営者の人材において問題を投げかける重要な起点になっていった可能性がある。経営者の人材育成や社員の仕事能力の育成だけに留まらず、社員の人間性教育、さらには安田火災の成熟した企業文化の育成に少なからず影響していくことになったのではないだろうか。

取締役は同期30人のうち3人

人的環境に恵まれたという幸運があと押し

この時期、三好社長との会話で、もう一つ明確に記憶していることがある。あるとき、社長は唐突に、こう問いかけてきた。

「お前、いくつになった?」

「はい、48です」

「そうか、まだ若いな」

私は一瞬、「若い」と言われたことの意味がわからずにいた。すると社長は、ポカンとしている私の顔から視線を外し、窓外に目を向けて笑いながらこう言うのだ。

「わからんのか。取締役になるには、まだ『若い』という意味だ」

私はびっくり仰天した。初めて課長になったとき(昭和42年のことだ)以上に、である。

入社後の病気療養のために1年半ほど休職し、昇給が入社同期の仲間よりも2年遅れている身だったから、昇進するたびに驚いてばかりいた。まして取締役になれるなどとは露ほども思っていなかったのだ。それどころか、三好社長はこんなことも口にされた。

「お前なら常務ぐらいにはしてやれる。だがな、その先は運だ」

一般に、勤め人にとって、自分が取締役になれるかどうかは一つの重大関心事だろう。ヒラ社員から始まり、係長・課長・部長といういくつかの中間管理職の一里塚を経て、さらにどれほど経営の頂点に近づけるかという、会社人生の後半部に向けた大きな分岐点になるからだ。

私と同じ昭和28年入社の同期は約30名。そのうち取締役になったのは3名だけである。つまり、競争率という世知辛い言い方をすれば10倍ということになる(ちなみに、この頃の安田火災の全社員は約5000人)。まして、常務以上となるとその確率は何桁も下がる。

昇給2年遅れの私が、課長、あるいは部長になったときですら、一時のことではあるが社内で私に対する否定的な風聞が流れた。それが取締役という話になれば、課長・部長という中間管理職などとはレベルの違う風当たりが生じる可能性もある。残念なことだが、感情を持った人間が何千もうごめく企業ともなれば、そんな情念が渦巻くという一面を否定しきれない。

これまで何度か書いてきたが、私自身には出世に対する単純な意味での「欲」(いわゆる上昇志向)に乏しいところがある。きれいごとを言っているつもりはない。昇進すればうれしいに決っているが、その昇進のために何か特別に画策したことはない。いやむしろ、そういう手管で生き抜こうとしている人間を何人か見てきているので、「ああはなるまい」と自制する心ができあがっていた。そんなことに生きるエネルギーを消費する暇があったら、自分の目前にある仕事に集中する方がずっと清々しい人生を送ることができる。40〜50歳台の頃の自分をまさに仕事人間であるという風に振り返るのは、そういう意味においてである。

これも以前に述べたが、仕事においては、私自身の固有の「欲」や自前の能力がそのまま発動するというよりも、その場面で出会った仕事関係者のリクエストや具体的な状況に応えようとする時にこそ、私は自分の職能を全うできていると実感する。何者かに特定の場や状況に呼び込まれることによって、結果として自分の能力が発揮されるというケースを多く体験しているからだ。そして、自分の企業人としての成長は、そのようにリアルに交わる人や状況に交わることによってこそ培われてきたと感じる。

しかし考えてみると、これにはある種の“運のよさ”も関係していたように感じる(とりわけ最近そう思う)。

入社早々に「仕事の鬼」と畏れられた上司、山口茂さん(当時課長)に出会い、その後も亡くなるまで、ことあるごとに厳しくも温かな指導・叱責を受けて、それに応えるようにして“保険の仕事人”に育てられてきた。さらに、その山口さんの導きもあって、彼を盟友とする三好武夫社長にさまざまな形で引っ張り上げていただく機会を与えられた。このような一連の出会いも、ひょっとして私が引き当てた“幸運”の一つかもしれない。

これは結果的なことだと思うが、三好社長が私を取締役に取り立ててくれたのには、わかりやすい理由があるように思う。それまで私が担当してきた自動車保険の業績が大きく伸びたからというのがその理由だ。社長はそれがうれしかったにちがいない。

私はと言えば、自動車保険の業務拡大を経営的にリードしてきた三好社長につき従い、ひたすら与えられた職務に邁進してきた結果、この分野が安田火災全体の業績を向上させることに貢献できたというにすぎない。その延長線上で、三好社長から評価をいただけたということだ。

その際、私は社内における「上」、つまり三好社長をはじめとする上司の方を向いて仕事をしてきたという意識がほとんどない。もちろん、特定の状況下で必要な戦術として、上司をいかに説得するかという自分なりのコミュニケーションの技を使う場面はある。しかし、それは自分が「上」からどう思われるかということに力点があるのではない。その仕事の達成のための本質を伝える最良の方法を選択したいからにすぎない。もちろん、それでもすべてがうまくいくわけではなく、直属の上司とはぶつかることも少なくはなかった。

むしろ私は、社内の「上」を見るよりも、自分の身の回り、とりわけ「横」や「下」と向き合うことによってこそ、仕事の実践的な醍醐味を培うことができた。私は同僚や部下にも実に恵まれてきたからだ。彼らのなかには、私から見ていわゆる“できる人間”が何人もいた。そして学ぶところの多かった彼らには、いまでも敬服し、感謝している。

要するに私は、社内の「上」にも「横」にも「下」にも、私を企業人として育ててくれる優れた人との交わりを得ていたことになる。こういう出会いこそ、まさに人生の“幸運”と呼ぶにふさわしいものではないかと思う。

取締役名古屋支店長として赴任

公私における関係の“面”づくりから始める

「まだ若いな」という三好社長のつぶやきを耳にした翌年、昭和52(1977)年の7月、私は取締役に任じられ、さらに名古屋支店長への異動の辞令を受けた。入社以来、初めての支店勤務だった。

赴任する以前は、故郷の三重県にも近いので好都合と個人的には思っていたが、中京地区は実は安田火災の営業力はあまり強くないエリアで、損保市場ではT海上が重きをなしていた。そこで、私たちのマーケットシェアを上げるために、何より名古屋支店管内の全体的な志気高揚を図ることを考えた。地場の営業エリアを担当する支店社員の持てる力を最大限に発揮してもらうことこそ、支店長が最大限に注力すべき仕事である。

ところが、名古屋支店に赴任した直後、ある支店関係者から聞かされていたことがあった。

「東京からの転勤組は、支店に来てもすぐに本社に戻ってしまう“腰掛け族”が多いと思われています」と言うのである。だが、そう思われる側にも責任があった。私の前任者は1年にも満たず、前々任者は1年強の在任で名古屋を離れていたのだ。

同じように見られては、仕事でも日頃のおつき合いでも、まともに相手をしてくれないかもしれない。そもそも4〜5年は腰を落ちつけなければ、その地域に溶け込んだ仕事などできるはずもないのではないか。そう考えた私は、三好社長に「名古屋には長く置いてください」とお願いしてみた。するとこういう返答があった。

「支店でも特に名古屋へ行くと、早く東京に帰してくれという話が多いが、長く置いてくれと言ったのは、お前が初めてだ。本人がそう言うのなら、希望通りにしてやろう」

こうして、私の名古屋支店長時代の5年間がスタートした。

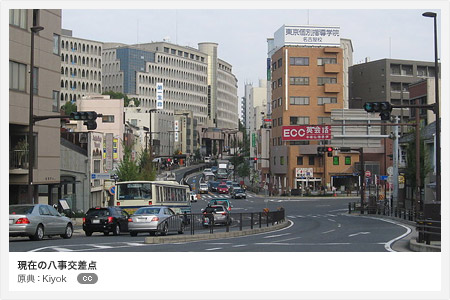

私はまず、名古屋市内の八事に家(マンションだが)を買うことにした。自分は簡単に本社にもどるような支店長ではなく、文字通り名古屋に腰を落ち着けて仕事に邁進する覚悟であるという姿勢を示すためだ。

初対面の人への挨拶も少し工夫した。例えば、「私は隣の三重県の出身なんですよ」、「八事に家を買いました」、「前任者は特別な事情がありましたが、私は彼の分まで含めて長くお世話になります」などと言ってみる。すると、「東京から来た人」と身構えていた相手の緊張感が意外に早くほぐれるのだ。

それでも、そう簡単にはよそ者扱いから解放されるとは限らない。名古屋の土地柄もあって、地元の人脈ネットワークに入れてもらえなければ、仕事上・生活上の広がりも期待できないのだ。

とりわけ支店長という仕事は、個々の代理店や顧客に日々ピンポイント(点)で対応することの多い営業マンとは異なり、その支店が担当するするエリア全体を“面”で統括するというスタンスに立たなければ務まるものではない。

もし、ピンポイントで対応しなければならないときがあるとすれば、それは特定の相手への何らかのトラブル対応の場合である。例えば、ある顧客(特に大口の法人など)から何らかの理由で「取引停止」を宣告された営業マンがいたとたら、支店長はその営業マンに替わって、エリアの責任者として“火消し”に回らなければならないことになる。

ただ、攻略(対応)すべき相手が“点”か“面”いずれの場合でも、個々のピンポイントを取り巻くエリア全体を“面”として把握し、その“面”におけるネットワークに溶け込んでいなければ、そのエリアの責任者たる支店長の仕事は成立しようがない。ビジネスを“面”において創出し、それを広げ、深め、維持・発展させていくのである。

しかし、仕事における“面”を統括していく以前に、私自身の生活上の“面”づくりを先行させる必要を感じた。最初はよそ者である自分が、名古屋という土地で個人としてどのように受け入れられるかが大事だと考えたのだ。そのため、私の名古屋支店長として初戦は、公私における関係の“面”づくり、人脈ネットワークづくりにほとんどのエネルギーを費やすことになったのである。

そこで次に試みたのは、名古屋に拠点を持ついくつかの団体に入れていただくことだった。私はそれぞれの団体の例会や行事には必ず出席するように務め、そこで何か自分にできることがあれば、積極的にその役割りを買って出るようにした。

最初に入会させていただいたのは、名古屋西ロータリークラブだった。ここでの活動の中身は、私がこれまで仕事場面を通して経験したコーディネーター的な役割りが多かったため、すぐに場に慣れることができた。そして、さまざまお手伝いしていくうちに、職業奉仕委員長、親睦活動副委員長などを拝命し、クラブに貢献することができた。さらには、転勤族ではほとんど例がないと言われた親睦活動委員長を務めさせていただいた。これは、さまざまなイベントの企画とその運営を通じて、文字通りクラブ会員と家族の親睦を図る責任者だ。

とりわけ好評を博したのは、家族旅行を私の出生地である伊賀上野に設定し、服部半蔵と松尾芭蕉の歴史的なエピソードを盛り込んだ物語風の家族旅行を企画・運営したときのことだった。故郷の義兄、従兄弟、知人にここぞとばかりの応援と協力を得て、充実した内容の企画を実行することができたのだ。旅の終盤、「これまでとは一味違う楽しい旅行でした」とクラブのメンバーから笑顔で褒めていただいたときの感激は忘れようもない。

このような活動を続けているうち、クラブ会員である会社オーナーからさらにうれしい言葉をかけていただいた。

「あなたの面倒見のよさには敬服しました。これを機会に、私の会社の保険は全部、安田火災に切り替えることにしますよ」

ロータリークラブへの入会は、地域に奉仕する姿勢がなくては、地域の人たちの信頼は得られないのではないかと考えてのことだった。その報いの一つが、この会社オーナーの言葉によって裏づけられたとき、私の喜びもひとしおだった。私の考え方は間違っていなかったのだ。

由緒ある組織での名古屋修行

入会審査での興味深い出会い

もう一つ、名古屋支店長時代で欠かせない人脈ネットワークに、丸八会という会があった。この会は、名古屋の企業経営者・幹部、上場企業の支店長、各省庁出先機関の長などの集まりで、中部地域の財界・官界のサロン的な組織だ。私が入った頃には創立30年を迎えていた。

丸八会の「マルハチ」とは、名古屋市の市章から来ている。この「◯に八の字」を描いた市章の由来も諸説あるようだが、尾張藩の藩制下に置かれていた八郡(愛知、春日井、葉栗、丹羽、中島、海東、海西、知多)の「八」が元になっているという説が主たるものらしい(他に、尾張のカタカナ表記「オハリ」の「ハ」の字に由来するなど多説あり)。

ただ、丸八会では、直接的な商売やビジネスに結びつく話は自制するという暗黙のルールがある。財界・官界のメンバーで成り立っているわけだから、愚かしい癒着関係を疑われることがあってはならないからだ。むしろ仕事とは距離をおいた気楽さのなかで、欲得を離れた大人としての知的な会話を楽しむことが、この会の親睦の趣旨になっている。

もっとも、この丸八会には、地元企業の経営者はもちろん、県外からの省庁出先機関の長(例えば東海財務局長など)はすんなりと入れるが、県外の一般企業の人間はなかなか入れてもらえないということがあると予め聞いていた。入会にあたっては10人の幹事による面接があるのだが、そのうち1人でも反対があればメンバーにはなれないと言うのだ。

幹事の半分ほどは東京から来た日銀の名古屋支店長とか東海財務局長といったお役人さんたちで、通常なら東京に本社を持つ企業の支店長にはすぐにOKを出してくれるのだが、地元の企業経営者となると、私のようなよそ者にはなかなか首を縦に振ってはくれない。老舗の陶器輸出会社を経営するIさんは、そういう厳しい幹事の一人だった。

このIさんにかかると、面接はにわかに口頭試問のような様相を呈する。最初はちょっとしたクイズのような質問と聞いていたので、初めはそれほどの緊張感はなかったが、問いを発する相手の眼光は意外に鋭かった。

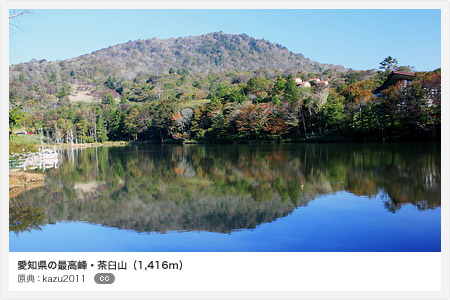

「愛知県で一番高い山は何という山ですか?」

「静岡県で一番高い山は知っていますが、愛知県となるとまるで分かりません。えーと…、茶臼山でしょうか?」

山勘で答えたのだが、これはたまたま正解だった。そこでほっとしていると、質問は矢継ぎ早に発っせられた。

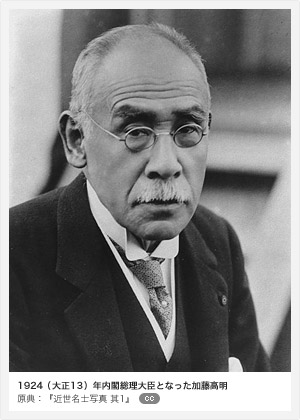

「愛知県から総理大臣になった人は誰ですか?」

「加藤高明ですか」

うろ覚えだったが、これが正解だった(後に海部俊樹氏が2人目の総理になったが)。

ここで正解を出したので、もう放免かと思いきや、次は「知っていますか?」ではなく、本当に口頭試問のような設問だった。

「愛知県は加藤高明一人しか総理を輩出していませんが、一人しかいない理由は?」

万が一でも、「人材がいないから」などと答えようものならアウトだろうなと半ば余裕をもって考えていたのだが、結局は答えに窮し、仕方なく「わかりません」と口にした。

するとIさんは、自信たっぷりに、しかも朗々として自説を展開された。要するにこうである。

そもそも総理大臣というのは、地方から東京へと出稼ぎに行って仕事をする存在である。肥沃な濃尾平野の上に立つ愛知という地域は、あらゆる意味で豊かな土地柄であって、明治維新以来、東京なんぞに出稼ぎに行く必要などなかった。とすれば、そんな幸せな愛知という土地を離れて総理大臣などになる人間など出なくても当然…。

少し説教じみてはいたが、これには「なるほど」と思った。これは「ご説ご尤も」だ。まさに名古屋人の矜持を聞かされる思いだった。そして、「面白い」と思った。話の中身もさることながら、郷土への誇りを語るIさんという人物に魅力を感じたのだ。

聞けば、Iさんは旧制第八高等学校の出身で、また、このIさんとタッグを組んで丸八会の運営に当っていたMさんは旧制静岡高校の先輩だった。こういう場合、まだ慣れ親しんでいない土地で母校の先輩に会えるということは、実に心強いものだった。Mさんは後輩の私に気を許してくれたのだろうか、私の丸八会への入会を強く推挙してくれることになったのである。

丸八会のMさんはその後、名古屋で活躍する旧制静高の出身者を紹介してくださり、時には小さな同窓会の集まりを催していただいた。おかげで、期せずして同窓生による名古屋でのつながりを確かなものにすることができたのである。

この旧制静高出身者の集まりのなかに、現在の中日ドラゴンズ・オーナー、白井文吾氏がいた。

私と同年生まれで愛知県出身の彼は、昭和24年に旧制静高を卒業するとすぐに中日新聞社に入社し、新聞記者として長く辣腕を振るった。私が名古屋支店長時代には編集局長を務めていたが、その後、社長・会長を歴任した人だ。

とうとうドラゴンズ・ファンに転向

人脈ネットワークづくりの大切な一コマ

この中日新聞社とのつながりもまた、名古屋に支店をもつ私たち在京企業にとっては“面”で仕事をしていく上でとても大切な存在だった。いやそれ以前に、中日新聞社、ドラゴンズともに、会社ぐるみで安田火災の大切なお客様であり、その社員、選手、監督に至るまでが然りだった。

昭和53(1978)年、ペナントレースを直前に控えた3月末、中日新聞社担当の支店営業課長から急な要請が聞こえてきた。「“ドラゴンズを励ます会”があるので、支店長に出席していただきたい」と言うのである。

しかしそれは、私にとってただならぬ事態だった。なぜなら私は、戦後間もなくの藤村富美男(“物干し竿”で有名)・隆男兄弟、白坂長栄の時代(若い方にはチンプンカンプンだろうが)からの筋金入りのタイガース・ファンである。そう簡単に“宗旨替え”をするわけにはいかない。そんな人間が、ドラゴンズを励ましていいはずがないではないか。

すると営業課長は反論した。

「ドラゴンズの中利夫監督(当時)は、当社の自動車保険のお客様です。この機会に、支店長にはぜひ一言、ご挨拶していただきたいんです。これは仕事です、支店長!」

仕事と言われれば仕方がない。この際、ドラゴンズとの直接のつながりも名古屋での事業基盤を一層強化するためには必要なことだろう。そう思い、私は営業課長と連れ立って某ホテルのパーティー会場へと向かった。

いや、それにしても、会場に入った途端、その豪華さと熱気に圧倒されてしまった。その一方で、地元ファンの声援に対する選手たちのにこやかで親身な反応もまた、私に好印象を与えてくれた。テレビや新聞でしかお目にかかったことのない中監督や高木守道選手(当時)たちと直接握手を交わし、試合中の表情とは違う穏やかで温かな対応ぶりにも感心してしまった。

宴もたけなわとなると、若者たちに担がれた特大のマグロが掛け声とともに会場に運び込まれる。そして、タスキ掛けの調理人が、舞台中央の俎(まないた)の上に乗せられたそのマグロを鮮やかな包丁さばきで5つの塊に切り分けた。

面白いのはここからだ。見ると、その一つひとつの肉塊には、セ・リーグ各球団の旗が突き立てられていくではないか。「ははーっ、あれが巨人、あれが広島、あれが阪神…だな」と思っていると、突然、会場に司会者のアナウンスが響きわたる。

「さあ、みなさん。ますジャイアンツから食べてください!」

すると会場からは大きな拍手が湧き起こり、ジャイアンツの旗の立ったマグロが調理人の包丁によって手早く刺し身に切り分けられ、その皿がテーブル上によどみなく並べられていくのだ。そして、まず“ジャイアンツ”がファンや選手たちのお腹へと消えていく。私も遠慮なく口に運んだが、これがまた実に美味いのである。

すると今度は、「さあ、次はタイガースを食べましょう!」

この大きなアナウンスとファンの歓声に乗せられ、その刺し身を口に運び、思わず「美味い!」と目を細めながら味わってしまった私は、その次の瞬間、「しまった!」と声にならない声を発していた。

なぜなら、口の中に留まっているマグロの肉片はあの愛おしい“タイガース”であり、私はそれをいままさに胃袋への流し込もうとしていたからだ。しかし次の瞬間、私は意を決してそれを飲み込んだ。このとき、私は否応なくドラゴンズ・ファンへの“転向”を余儀なくされたのである。

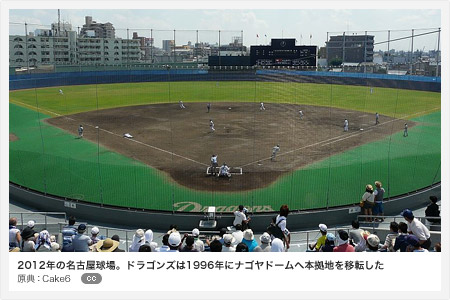

その後もドラゴンズや中日新聞社とはいろいろなご縁が続いた。その最たるものは、丸八会有志とドラゴンズOBとの対抗戦だ。

煌々たるカクテル照明の下、颯爽たるユニホーム姿で本物のナゴヤ球場グランドを駆け巡る気分は最高である。そのうえ、都市対抗野球並みのチアガールたちがそろい、黄色い声援を挙げて本格的な応援をしてくれる。そこに、杉浦清、坪内道典、空谷泰といった昔懐かしい名選手が登場し、素人の私たちと対戦してくれるのだから、気持ちが高ぶらないわけがない。この際、勝負の中身も私のプレイ内容もご想像にお任せするが、これほど楽しく華やかな“迷勝負”を数回経験させていただいた。

この対抗戦でのチームワークによって、丸八会のメンバーの方々との距離が一気に縮まり、その後の交遊が一段と深まったこと、それとともに、ドラゴンズの選手OBの人たちとも親しくなることができたことはうれしいかぎりだった。

ちなみに、丸八会はその後会員が増え、名古屋時代に入会した人たちによって、東京、関西全域、九州へと支部を広げている。私はいまでも東京丸八会の会員である。

こうしたさまざまなイベントなどへの参加を通して、中日新聞社との仕事上のつながりもより確かなものにもなり、それ以後の名古屋支店長としての重要な仕事上の布石にもなっていった。そしてこれは、私以後の名古屋支店長へも引き継がれていくのである。

そのほんの一例としては、ナゴヤ球場のベンチ前フェンス(一番目立つ場所だ)には、くっきりとした文字で「安田火災」と記された広告が長く独占していたことが挙げられる。これは、お客様になっていただくと同時に、私たちもそのお客になるという相互的・互恵的なおつき合いを象徴する出来事だと言えるだろう。

いずれにせよ、私の名古屋支店長時代におけるネットワークづくりの大切な一コマである。

公私における関係の“面”づくり、人脈ネットワークづくりは、名古屋支店長としての仕事を全うしていくための地盤づくりでもあった。それはまた、支店内部の組織づくりにもよい成果をもたらすものと考えていた。だが、“腰掛け族”ではないということを支店社員たちに理解してもらうためには、支店外での関係づくりとは別の発想が必要だった。正直、そこが支店長という支店における最高責任者のむずかしいところでもある。支店には、地元採用の社員も多いからだ。

仕事が引けてから支店社員たちと飲みに行くなどといった私的なつき合いは、むしろ私の得意分野であって、朝飯前である(大抵は夕飯だが…笑)。しかし、そんな私的な部分よりも、仕事やそれにまつわる公的なところで、単なる“腰掛け”ではない支店長として信頼を得られるかは、どこの支店でも支店長たる者の課題だろう。

私の場合、その機会は妙なところからやってきた。