【第2章】復興から「成長」へ[第2部]「場」を生き抜く

名古屋支店長時代に学んだこと [昭和52(1977)年〜昭和57(1982)年/49歳〜54歳]

岡崎支店長交通事故事件

名古屋支店長のお手並み拝見

名古屋支店に赴任して半年ぐらい経った頃だったか…。

その日、私は名古屋ゴルフ倶楽部の和合コースで、プレーのまっ最中だった。ある地元企業の経営者との接待ゴルフだ。名古屋随一の名門コースでのプレーに気持よく没頭していたそのとき、「会社の方からお電話です」とクラブハウスから知らせてきた。

「こんなときに、何だろう」と思いつつ電話を取ると、支店の総務担当の慌てた声が聞こえてきたのだ。

「支店長、大変です。岡崎のA支店長が交通事故を起こしまして!」

聞いてみて仰天した。酒酔い運転のうえ死亡事故を起こし、そのまま家に帰ってしまったと言うのだ。これは救いようのない最悪の交通事故であって、起訴されれば確実に有罪だろう。そんな考えが、すぐに頭をよぎった。

岡崎支店は、中京地域を統括する名古屋支店の一つのブランチである。その支店長となれば、それは私の部下だ。その部下が死亡事故を起こしたのだから、上司としてはそれなりに責任ある対応をしなければならない。しかし、電話の情報だけでは不透明な部分が多すぎる、私は急きょ支店に戻ることにした。

こういう重大事故の場合、何よりも事実を正確に把握し、さらに本社と監督官庁への報告を速やかに行うことが常道だ。

事故を起こした本人はまだ警察に勾留中だったため、事実情報の収集のためにも、専門家の手を借りた方がいいと判断した私は、名古屋支店の顧問弁護士、Tさんに相談することにした(このTさん、偶然にも姪の夫の友人だった)。

一方、本社を通じて大蔵省の銀行局保険部に報告すると、「運転致死で起訴になった段階で解雇」というある意味で社会通念上は常識的な示唆があった。

これに対し、三好社長の考え方は私を納得させるものがあった。

「事故を起こした本人は確かに悪い。だが、首になったら家族が気の毒だ。何とか、解雇だけは防げるように最善を尽くせ!」

まだ事実の詳細が明確になっていない段階にもかかわらず、会社の最高責任者が社員とその家族を可能な限り守ろうとしている。会社の“名”を論じるのではなく、少なくとも社員の“実”を殺さないようにするその姿勢は流石だと思った。そのために私にできることは何か?

すると、私と同期入社のN総務部長(この類の事故対応責任者だ)は、東京一の弁護士を依頼することを提案してきた。考えとしては理解できたが、すでに名古屋支店のT顧問弁護士に話をつけていた私は、電話を介してしばらくN部長と押し問答になった。しかし結局、東京から弁護士に来てもらうよりも、地元の事情にも精通している顧問弁護士の方がいいということが落としどころとなり、N部長が折れて私の主張が通ったのだった。

さて、ここまで、私を含むあらゆる関係者が相当にすったもんださせられたのだが、結論から言ってしまえば、何とこの一件は最終的に不起訴になったのである。

私が本社や各方面との連絡に追われている間、事実の正確な把握のためにT弁護士には警察に赴いてもらっていた。事故を起こした本人にも接見し、警察からもことの一部始終を聞いた結果、見えてきた真相はこういうことだった。

A岡崎支店長が酒を飲んで運転していたのは確かだ。そこに、こちらも酔っ払っていたホームレスの男性(仮にBさんとしよう)が道の路肩をふらふらと歩いていた。そして最初、BさんがA君の車の前に倒れこんできた。そこでA君は、慌てて車から降り、倒れているBさんを起こし、抱きかかえた。もちろんこの段階では、まだBさんは亡くなってはいない。

ところがそこに、2人の後ろから軽自動車がぶつかってきた。そしてA君は跳ね飛ばされ、Bさんはその軽自動車に轢かれてしまったのである。そのときの衝撃がBさんに致命傷を与えたのだ。

一方のA君は、跳ね飛ばされたときYシャツの胸ポケットの名刺12枚をまき散らすほど派手に転がったが、しかしその瞬間、自分に何が起きたのかが理解できず、そこからしばらくの記憶が完全になくなっているという状態だった。そして何が起こったかわからないまま、家まで運転して帰ってしまったのである(強い肉体的衝撃を受けて短期記憶が飛んでしまうこの現象を、判例上、「ビスマルクの落馬」と言う)。

つまり、気の毒にもBさんを死に至らしめたのはA君ではなく、軽自動車の運転手だったのだ。もちろん、酒酔い運転とBさんが車に接触したという事実はある。しかし、Bさん死亡の原因を作ったのがA君でなかったことで、起訴は免れたのだった。

また、古いバスの中で一人生活をしていたホームレスのBさんは、アルコール依存症でもあり、夜の路上をフラフラと徘徊する傾向があったと、Bさんの妹さんが証言してくださった。A君は、たまたま車道に倒れ込んだBさんに遭遇してしまったことになる。

事故のあらましにスペースを使ってしまったが、話の本筋はこれ以後のことにある。

最初、事実の全容が確認できていなかったせいもあって、名古屋支店はじめ管轄の支店や営業所の社員は、誰もがA岡崎支店長は起訴の挙句に解雇ではないかと見ていた。それが何と不起訴になったのである。ことの経過を謙虚に見れば、大蔵省との連絡はN総務部長が労を取ってくれたし、事故の詳細な事実確認はT弁護士の力なくしては可能ではなかった。私が実質的にしたことと言えば、T弁護士への依頼と連絡、そして本社N総務部長との連絡だけなのである。もちろんその間、相当にやきもきしてストレスを感じながら、各方面からの情報を待っていたのではあるが…。

この事故の不起訴という結果が名古屋支店内で知られるようになった頃から、名古屋支店所管の社員が以前より私の言うことに耳を傾けてくれるようになった。この“事件”によって、私が“腰掛け族”ではないということを支店社員が理解してくれる足がかりができたように思う。

ところで、この岡崎支店長A君が、普段は実に誠実な仕事ぶりで知られた人物だと聞いたのは、事故直後に岡崎支店管内の代理店会に謝罪の挨拶に行ったときのことだ。その時点ではまだ不起訴になっていなかったのに、代理店の方々は口をそろえて「Aさんはいい人だ」と言ってくれたのである。そんな彼が酒酔い運転で事故を起こしたことは、結果として亡くなった人がいるということも含め、かえすがえすも不幸なことだった。

過ちの事実は消えないが、周囲の誰もが認めてくれるほど誠実な人間の人生を一変させてしまう出来事の理不尽さを、このときほど感じたことはない。自分の幸運とA君の不運は、紙一重かもしれないのだ。

A君はその後、会社を自ら辞することになった。しかし、いまも私のところへ暑中見舞いや年賀状を送ってきてくれる。私にはむしろ、そのことがありがたい。

岡崎城刀剣盗難事故の後始末

大垣支店用土地購入で株上がる?

岡崎支店と言えば、もう一つ重要なエピソードがあった。

私が名古屋に赴任する3年前(昭和49年)のことだが、岡崎城の天守閣で行われていた刀剣展示会場で、刀剣の盗難事件が発生した。盗まれた刀剣の中には、知る人ぞ知る、一竿子粟田口忠綱という稀代の名刀が含まれていたため、当時、大騒ぎになったという。

松平-徳川家発祥の地である岡崎には、かつて徳川家に仕えた家柄、あるいは徳川家に連なる家系が多く残っており、徳川家を顕彰する意味もあって、折に触れて市民が所有する先祖伝来の刀剣の展示会が行われていたのである。

ところが、私が名古屋に転勤になった昭和52年に、その泥棒が和歌山で逮捕されたのだ。しかも、盗まれた刀剣12本が容疑者の家の押し入れから見つかったのである。

問題はここからである。展示会が行われた際、この刀剣には、安田火災の引受による動産総合保険がかけられていたため、盗難事件後に保険金が支払われていた。

盗難に遭ってから1年以内に盗品が見つかれば、支払った保険金は回収されて品物は元の所有者に返還される。しかし、盗難後すでに3年が経っていたため、法律上その所有権は安田火災に移転されていた。約款によってそう決められているのだ。

とは言え、岡崎市民にとってはゆかりの宝物である。法律的には安田火災のものだとしても、これを東京に持っていかれるのは市民感情としては許しがたいものがあるに違いなかった。実際、「刀剣が岡崎の外へ持ち出されるのは残念だ」という意見が市民側から出されたため、新聞(朝日新聞名古屋版)でもこのことが報じられ、安田火災の対応が注目されることになった。

ここは責任ある支店長としては考えどころだった。そして思案の結果、安田火災にとって、刀剣を所有することによる資産価値よりも、岡崎市民からの信頼の方が、金銭に代えがたい価値があるのではないかと考えるに至った。念のため何人かの地元の得意先に相談してみると、私の考えに賛同してくれる方々ばかりだったので安堵した。そこで私は、12本の刀剣を岡崎市に寄贈するということで腹を決めたのである。

ところが、社内的な手続きを進めようと思い本社に問い合わせると、経理部サイドから待ったがかかってしまった。この件は本社の資産処理に係ることなので、名古屋支店長の権限外だというのである。

「ならば、早急に権限のある方々で決めてください。市民も新聞も結論を待っていますから」

私がそう言って電話を切ると、意外に早く役員室から反応があった。回答はこうだった。

「刀剣が岡崎市民の文化遺産である以上、岡崎に置いてこそ価値があるはず。地元の方に喜んでいただくことを優先せよ」

もちろんこれは、三好社長の見解であることは明白だった。私は思わず心の中で「バンザイ」を叫んだ。名古屋支店の提案が採用されたのである。

この刀剣12振りはいま、岡崎市の家康館に「安田火災寄贈」として陳列されている。

ところで、「支店長のお手並み拝見」という社員からの視線は、次第に薄らいでいったように思えたが、それでも完全に消え去るまでは時間がかかった。

もう一つ思い出すのは、大垣支店の社屋用の土地を購入したときのことだ。

大垣支店がある岐阜県も名古屋支店管轄のエリアである。その大垣にある得意先のT紡績会社に行ったとき、その経営者がいきなり自社の土地を買ってくれと持ちかけてきた。所有していた工場の跡地を半分売りたいと言うのだ。相手は大切なお客様だが、これはその場で即断できるような話ではなかった。

その当時の大垣支店はあるビルの一室に間借りしていたうえに、社員からは仕事場としては手狭だという声も聞こえていた。支店や営業所の仕事環境や社員の福利厚生の整備も統括支店長の仕事だ。社員たちの仕事環境に対するはっきりした改善ニーズがあるのなら、無視することはできない。そこに得意先から土地購入の要請が飛び込んできたのだから、あとは需要と供給をマッチングさせるだけの話のように思える。もちろん得意先の要望も無視できないが、土地の購入となると大きな金額が絡んでくるのだから、そう簡単にうなづける話ではない。

人の口に戸は立てられないというが、そのうちその得意先が大垣支店の社屋用に土地を売りたがっているという噂が支店管内で囁かれてしまった。そうなると、「支店長のお手並み拝見」が社員たちの関心事の一つになってくる。私も引き下がれなくなってきた。

そこで本社の不動産部に相談すると、案の定、「そんな金はありません」と反対されてしまった。社員の仕事環境をよくするためとか、重要な得意先だとか、いろいろ説得しようとするのだが、一向にらちが明かない。私があまりにしつこく言うので、不動産部長は最後に、「そこまで言うのなら、社長に聞いてください!」と電話を切られてしまった。

実は、これは作戦の一つであって、最終的に「社長に聞いてくれ」と言わせることが肝要なのである。こういうときの三好社長の判断基準は、この頃の私にはおおよそ見えるようになっていた。この場合、私は、得意先と社員と、どちらに偏ることなく、双方を大事にした結果の結論であるという合理性を貫けば、社長は必ず承諾してくれると想定していた。そしてその想定に間違いはなかったのである。

「お前、おれを読んだな。悪いやつだ」

これが、電話での会話の最後に三好社長が言い放った言葉だった。

この土地購入の一件以来、「名古屋支店長は得意先とゴルフをやってばかりの人ではない」という程度には、好感度が上がったようだ。大垣支店の社員たちが喜んでくれたことは言うまでもない。現在の大垣支店は、このとき購入した土地の上に建っている。

週末は名古屋ゴルフ倶楽部・和合コース

Y副社長との一度きりのゴルフコンペ

しかし私は、支店社員たちの支店長イメージを裏切っていた。実は「得意先とゴルフをやってばかりの支店長」だったのである(笑)。

もちろん、ゴルフはなるべく週末に限定して、たとえウィークデイに行くときも必ず半日は会社に出てキッチリ仕事をこなしていたのだが。

名古屋周辺でゴルフ好きの誰もが思い浮かべるのが、名古屋ゴルフ倶楽部・和合コースという伝統あるゴルフコースである。日本で数々の名門コースを手がけた大谷光明氏(浄土真宗大谷派の僧侶でもある)の設計によるもので、日本屈指の難コースとして知られている。安田火災はここの法人会員になっていた。

当然のことながら、名門コースであるだけにメンバー同伴でなければプレーはできない。そこで会員である名古屋支店長には、「一度、和合コースでプレーしたいですね」と、お声がかかる。お誘いを受ければ、ダブルブッキングがない限り応えざるをえない。もちろん接待ゴルフでも、本人はすこぶるうれしい。ただし、これはなるべく土曜日と決めていた。

この和合コースでは、必ず1週間前にプレーヤー本人が行って予約表に名前を自著するシステムだったので、受付時間の朝7時の4時間前(つまり午前3時)に名前を書きに行く。そして、一度帰宅してからまたスタート時間前にコースにもどるというのが、毎週土曜日の日課だった。一見きつそうな行動に思えるが、好きなことなので何ら苦にはならない(不思議である)。この行動パターンを一度でも中断すると、翌週からの予約がむずかしくなるので、必然的に毎週土曜日が接待ゴルフということになる。

土曜日は、午前に1ラウンド、午後に1ラウンド、合計2ラウンドのプレーは欠かさなかった。これに日曜日のプライベートゴルフが加えられる。この場合は、個人的にクラブのコンペに参加することが主だったので、1ラウンドのプレーである。

つまり私は、名古屋時代には週に3ラウンドのゴルフをほぼ毎週欠かさなかったことになる。これを1年に換算すると150回、5年間で約750回、毎週芝生の上でボールを打っては追いかけていたことになる(他人に指摘されるまでもなく、これには私自身呆れている)。名古屋に赴任した当時ハンディ「10」だった私が、名古屋から異動になる前には「8」にまでなっていた。これはこの5年間の“鍛錬”のおかげである。

ところが、和合コースのハンディキャップ委員会が、東京への転勤直前にハンディを「7」にしてくれたのだ。本当はコンペでもう少し優勝を果たさなければ昇進できなかったのだが、「名古屋を去る記念に」ということで、「転勤ハンディ7」というお墨付きをいただけたのだった。

ただし、このハンディキャップ委員会でハンディシングルが認められると、感謝のあいさつ回りをしなくてはいけない。それが和合コース独自の“掟”のようなものになっていた。これを端折ると、それまでよそ者イメージを払拭するために重ねてきた努力がチャラになってしまいかねない。ここでも、郷に入れば郷に従えだ。

ハンディ・アップの感謝のあいさつ回りはキャディさんからクラブハウスの従業員全員に行きわたるようにする必要がある。しゃれたタオルとか石鹸のセットとか、ちょっとした小物でいいのだが、それが従業員全員となるとそれなりの額になる。ハンディ・アップの努力もままならない。

しかしここでも、そういう通過儀礼を通って一旦壁を乗り越えると、実に親しくつき合ってくれた。あるときなどは、「伊室さん、単身赴任でしたね。ぬか漬けなんて普段召し上がれないでしょ。これどうぞ」と言って、美味しいぬか漬けをキャディさんからいただいたことがある。あとからクラブハウスの責任者に聞けば、「キャディからぬか漬けを…、それはすごい! 本コース公認の常連プレーヤーになったという証拠ですよ」と笑いながら感心された。

やはり、郷に入っては郷に従え、である。名古屋における人間関係の文化は、ゴルフの世界においても私を鍛え続けてくれた。

隣接する三重県の桑名カントリー倶楽部も、折に触れて使わせていただいた。こちらは、やはり日本を代表するゴルフコース設計者、井上誠一氏の手による名門コースだ。

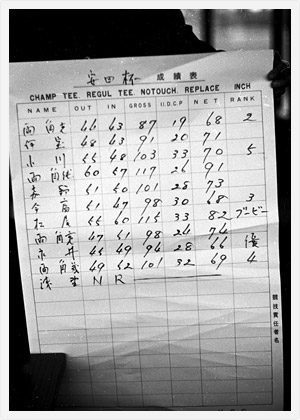

このコースで思い出すのは、名古屋の一部地域の税理士や会計士の協会を招待して、名古屋支店主催のゴルフコンペを開催したことだ。そこに、当時のY副社長が東京から来訪するというので、Y杯という優勝カップまで作るという念の入れ様だった。

このYさんは、三好社長が文字通りの三顧の礼で迎えた、元の大蔵省銀行局保険部長だ。昭和54(1979)年7月、彼はその職に就いていた。

しかしこの時期、Y副社長の人事をめぐっては東京本社内に厳しい空気が流れていたようだ。三好社長の一声によって大蔵省のキャリア官僚から突然副社長として入社してきた彼に対し、自分たちの将来的な立場を懸念した人たちがいたのだ。

Yさんが大蔵省に入省したのは昭和23(1948)年のこと。同じ時期に安田火災に入社した人たちにとっては、官と民の違いはあっても、社会に出た年が同じであるYさんが自分の昇進の前に壁として立ちはだかったという気持ちを抱くのも、仕方のないことだったかもしれない。元大蔵官僚という経歴も脅威に感じられただろう。一つの会社に入り、一生勤め上げるということが常識であった時代には、そのような社内的な競争は必ずしも珍しい出来事ではなかった。

名古屋支店勤務の私は、当時の本社にそんな動きがあったとは知る由もない。むしろ、Y杯を擁したゴルフコンペの主催責任者として、Yさんはじめ招待した関係諸氏に楽しんでもらうために、「滞りのない運営をしなくては」ということばかりを考えていた。

ゴルフコンペが滞りなく終了し、参加者である税理士・会計士の諸氏をクラブハウスで見送ったあと、私たち名古屋支店一行は桑名の有名なすき焼き店でY副社長を囲んで慰労会を催した。Yさんと直に親しく接するのも自動車保険の約款改定以来、約7年ぶりのことでもあり、ゴルフ談義はもちろん、三好社長のことやら大蔵省のことやら、さまざまな話題に花が咲き、私たちはひとしきりの宴を楽しむことができた。

東京からの来訪者であるYさんをあまり長くお引き止めしてもいけないと考え、早めにお開きにして名古屋の宿にお送りしようと思っていた。するとそこに三重支店長が現れ、Y副社長を三重市内で接待する段取りになっているということで、車に乗せて走り去った。

ちなみに、Y副社長は翌年の7月、さまざまな事情から副社長を退かれたのち、副会長に就任され、さらにその3か月後に安田火災を退職された。以来、私はYさんと公式の場でお会いしたことがない。この間、東京本社を中心に社長後継をめぐる水面下での動きが始まっていた。

部下と管理職との信頼関係を築く

“一国”を任された支店長としての経験

名古屋支店長時代の私は、担当する中京エリア全体を“面”で統括するスタンスに立っていた、と以前に書いた。一方でそれは、支店社員たちが個々の営業活動に専念してもらうための方法でもある。

これを管理職の立場から見るならば、社員が責任を持って自立的に自分の仕事を全うし、組織の中で仕事のやりがいを感じられるようにするためには、社員と組織(つまりは管理職=上司)との真摯な関係づくりが重要な仕事の一つだと認識しなくてはならない。

例えば、一人の営業社員がピンポイントでの対応に専念するあまり、時として広範に拡散している重要なビジネスのリソースを取りこぼすことがないとは言えない。そのような場合、その取りこぼしたビジネス・リソースをより大きな視点から組織的・経営的な力で拾い上げ、それをリカバーして社員たちに還元してやることが、業績を上げようとする社員のモチベーション維持のためにはきわめて効果的な方法である。そしてまた、その間に生じるコミュニケーションは、社員と組織の相互的な信頼醸成のためには必須のものだ。

企業としての健全な業績向上は、このような信頼を培う組織経営と人材経営から生まれてくることは論を待たないだろう。

このように考えれば、管理職には、一回り広く大きな視点から個別の営業現場の物事を見ていくことによって、どこにどんなビジネス・リソースがあり、それに対してどの社員がどのようにアプローチすべきかという情報を収集するための組織経営の資質が必要だ。

私が中京エリア全体を“面”で統括するスタンスに立つと言うのは、名古屋支店長として持つべき組織経営のための広い視点を確保することにつながるからである。

この人材経営の視点に立つなら、会社組織はその社員が成果に行き着くプロセスで彼(彼女)へのリカバーに徹し、一方で管理職が「万が一の場合には責任を引き受ける」というアナウンスを社内的に拡散しておき、そうすることによって常に彼らを精神的に後押ししてやることが必要だ。

その後押しされているという安心感が上司と社員の相互信頼を培うことにつながり、実は社員の中に仕事に対する責任意識が育っていくきっかけとなる。社員一人ひとりのモチベーションと業績の向上は、こういった信頼関係と責任意識の醸成の上にこそ成立すると言っていい。

このような信頼と責任の回路が上司と社員の間にできあがってくると、ビジネス・リソース(つまりビジネスの種)を見出した社員の手柄は、その成果もまた社員の手柄だと、社員自身にも社内的にも認知させることができる。そして、そういった社員の仕事に対する充実感が、その社員の属する集団の業績の向上につながっていくのである。

ここには、部下と管理職との信頼関係を築いていくための重要な課題が埋め込まれており、これを掘り当てることの延長線上にこそ、部下に仕事を任せる真の意味と、企業が成長するための組織づくりの意味との、相互的な価値が見出される。

このような広い人材経営の視点に立つことは、名古屋支店長という“一国”を任された経験のなかから学び取ったことだった。

代理店や部下の手柄を自分の手柄にしてしまうような上司がまだけっこういた時代のことだ。そんな上司の姿を遠目に見ながら、「あんなやり方だけは止めよう」と私は自分を戒めた。そのような上司と部下の関係は間違っているし、やがて企業経営・企業文化の劣化を招くことになることは目に見えていたからだ。

顧客や代理店のニーズに目を向け、それに誠実に対応していくことが、私たちのような損保会社の必須の業務姿勢である。そのような損保会社として基本的な自己認識(絶対に外してはならない原則だ!)は、いま私が述べてきた上司と部下の健全な信頼関係の醸成によってしか、生まれようがないと考える(これを大きくとらえれば、企業のコンプライアンス問題に深く絡んでくる)。

支店社員や地域の関係者によそ者扱いされない努力を重ねて、打ち解け、社外でも公私ともに人脈ネットワークを押し広げていく努力を重ねる──。そこには、担当する中京エリア全体を“面”で統括するための素地を培っていく、管理職たる名古屋支店長としての直感と責任意識があったと振り返ることができる。

通常は誰もが2年程度で本社に戻りたがる仕事だったが、ありがたいことに、私はその職務に5年間就くことができた。この経験は、その後の私の成長に一役買ってくれたと実感する。

いま述べてきたことを別の言葉で言い換えると、「中央集権型から地方分権型の集団経営へ」となるかもしれない。

近代化以後の日本では、政治にしても企業経営にしても、中央集権が主流となっていた。最近でこそ、組織中央の経営権限をできるだけ下位の集団や部下に移譲し、そことの相互信頼を築きながら、より効果的な成果生産をめざすという経営的視点が声高に言われるようになってきたが、私が名古屋支店長を務めていた頃には、まだ、そのような権限移譲の組織経営は、一部では言われていたかもしれないが、決して主流ではなかった。

数字との戦いをめぐる試行錯誤

想定外の難問を克服するためのノウハウ

もちろん、偉そうな経営論ばかりを操っていたところで、業務上のリアルな数字が伴わなければ、支店長としての責任を果たしたことにはならない。このような組織や人材経営の考え方を自分なりに培っていくためには、名古屋支店長としての実務上の試行錯誤がある。

中京エリアのマーケットシェア、対T海上比、対前年増加率、ロスレシオ(損害率)、会議費・交際費等々、現実の業務に伴う数字について、常に頭の片隅に置いておくことが支店長には宿命づけられているのだ。このような数字は、企業活動の成果を正直に表すものであるから、決算期までの途中でよほど明るい見通しでも立っていない限り、一喜一憂の日々を送ることになる。

もちろん、月々に経過を見ながら目標達成への具体的な手立てや段取りを組み(場合によってはその都度必要となる段取りを組み直し)、それを実行していくわけだが、それでも着実に営業成績を上げていくためには、とにかく新しい得意先を次々と開拓していくことが何よりも必要だ。

当たり前といえば当たり前のことなのだが、前にも書いたように、当時の中京エリア・マーケットはまさにT海上の牙城であって、わが安田火災にとってはぶ厚い壁が立ちはだかっていたも同然だった。それでもせっかく長期の赴任を願い出た立場である以上、さまざまな工作を粘り強く丹念に続けていく以外に方法はないのだ。

営業の醍醐味の一つは、純新規契約を結ぶことにある。その醍醐味を味わいたければ、支店長といえども、支店社員と同じように、毎日の行動予定表を作成し、手抜かりなく客先とのスケジュール調整を行わなければ仕事にはならない。しかし、秘書がついているとは言え、支店長の立場で新たなマーケットでの未来の取引先に合わせ予定を組むということが、これほどむずかしいとは思ってもみなかった。

同じ日時にイレギュラーなイベントや行事がぶつかって厳しい選択を迫られることも一度や二度ではない。得意先訪問の合間に冠婚葬祭(これが名古屋地域では実に多いのだ)を含めなければならないとなると、とんでもない過密スケジュールとなり、これをこなすのに文字通り四苦八苦の連続だった。こういったスケジュールを何とか消化したとしても、結果として数字が上がらないことには仕事をしたことにならない。

一方で、300人からの支店社員を抱え、多くの代理店、得意先を相手に店を構えて営業をしていると、想定外の難問が次々と発生するものだ。

その難問集の一部をいくつか挙げてみよう。

「弊社が営業社員を引き抜いて研修生にしたと誤解し、取引停止を宣告してきた自動車ディーラー」

「保険金の支払いをめぐって話が違うと腹を立て、取引中止を言ってきた自動車整備工場」

「社員の交通事故」(これは例の岡崎支店長の一件だ)

「支店事務所の盗難事件」(大切な記録・書類が被害に遭った)

「交通事故の被害者が、事業失敗の損金を賠償金で取り返そうと捻じ込んできた事件」…

このようなトラブルに対しては、決して先延ばしすることなく、できるだけ早期かつ着実に解決までもっていくことが肝要である。もしこれらの対応がスムーズに進まないと、必ずマイナスの数字となって現れてくるからだ。こういった数字上の如実な結果は、要は、「一定の時間内にどのようなことをこなせるか」という、日常のスケジュール管理と密接に関連してくる。

そして、その場合、平素から自分がどれくらいの人脈やネットワークを作り上げているかということが大きく関係してくるのだ。自立的な仕事の仕方は大事だが、一人で孤軍奮闘するのではなく、いざというとき協力者やサポーターになってくれる人間が自分の回りにどれくらい存在するかが、営業マンにとって最大の財産となるからである。

つまり、人脈やネットワークを通した貸し借りは営業活動にとって仕事上の大切なリソースの一つであり、仕事を効果的に進展させ、数字的な成果へと結びつけるための必須条件と言える。

一方、“面”で営業エリアを統括すべき名古屋支店長としては、支店・部店機構の見直しと整備、営業基盤の検証と確立という基本的な務めのほかに、自動車営業部の新設、営業第二部の分割、必要と思われた5つの地域(小牧、東海、瀬戸、津島、新城)への新店舗の開設、さらにはサービスセンターの支店への配置などに手を打った。各営業エリアをさらに細分化し、それによってクイックレスポンスができる細やかなサービス対応をめざすべきだという判断があったからだ。

もちろん、これらの仕事の全ては支店長である私一人で完遂できるものではない。名古屋時代の最大の幸運として記憶されなければならないのは、何よりも優秀・闊達な補佐役や部下に恵まれたということである。彼らの貢献と支援がなければ、仕事を真っ当にこなすどころか、週末にゴルフを楽しむ余裕など絶対に得られなかったと確信する。

公私にわたって私を支えてくれた名古屋支店時代の部下たちのおかげで、私は充実した5年間を送ることができたのである。いま思い出しても、本当に感謝に絶えない。

積立ファミリー交通傷害保険への参入

G専務とともに豊川稲荷に詣でた意味

名古屋支店長の時代も3年を過ぎた頃になると、地域的なビジネスの慣習や関係者の間にあるルールにも慣れてきた。私的な領域でも、ロータリークラブや丸八会の方々と打ち解け、気持ちの上でもゆとりができたせいか、週末のゴルフにもますます磨きがかかっていった。

業績の指標となる数字を見ても、それまで積み上げてきたさまざまな営業上の方策が功を奏し、あらゆる保険ジャンルでバランスのとれた業績の進展が見られるようになる。とりわけ、私が得意とする自動車保険分野では、きめ細やかな営業ネットワークの整備が多岐にわたる取引先の評価を得て、T海上の牙城に迫る以上の成果を上げていた。

そんな時期、東京本社では、新種保険の一つである積立ファミリー交通傷害保険への取組みが大きく取り沙汰されていた。

この保険は、従来からあったファミリー交通傷害保険(被保険者本人だけでなく、配偶者や同居の親族の交通事故傷害についても保険金が支払われる保険)に貯蓄性を加味したものだ。かけ捨てではなく、満期時に払い戻しのあるこの積立型の保険は、火災保険や総合保険などのあらゆる保険分野において売り上げを伸ばしていた。

とりわけ積立ファミリー交通傷害保険は、昭和54(1979)年4月に損保大手4社が一斉に参入したために販売競争が激化し、テレビCMなどによって一気に知名度が高まった。その結果、当時の保険商品としてはずば抜けたヒット商品となったのである。万が一の保険金だけでなく積立金も払い戻されるこの保険は、安定成長時代の消費者ニーズには合致したものだった。

一方で、この積立型の保険商品は、当座の保険料として貯蓄の部分(積立分)が上乗せされる(それだけ保険料は高くなる)ため、保険会社にとっては見かけの売り上げが大きくなるというメリットがあった。さらに、その上乗せになった部分(積立分)からは、これまで以上の資金量を運用に回すことができる。

しかし、満期時や事故後には大量の資金(払戻金・保険金)が流出することになるし、運用上でのリスクも変わらないから、積立型保険の契約後のハンドリングが通常の保険よりも技術的にはむずかしくなる。そのせいもあり、昭和57(1982)年には、積立ファミリー保険と長期総合保険(店舗併用住宅の建物や家財、什器、設備等に対する積立型の火災保険)を専門に取り扱う部署として本社に積立保険部が新設されたほどだった。当時の安田火災は、社を上げて積立型保険の販売拡大の路線を突っ走っていたと言っていい。

当然のことのように、この販売拡大の強力な指令が各支店に発信され、とりわけ積立ファミリー交通傷害保険の営業への注力は至上命題であるかのように伝わってきた。これは名古屋支店に対しても例外ではありえなかった。

そんな折、当時専務だった本社のG氏が急きょ名古屋支店を訪れたのである。その目的は積立型ファミリー交通傷害保険について、各支店への内容の周知と営業の鼓舞にあるということだった。積立ファミリー保険の担当常務であるT氏が同行していたことを考え合わせれば、G専務の意図は説明されるまでもなくすぐに了解ができた。

ちなみに、G専務は三好社長の奥さんの弟、つまり三好社長の義弟に当たる人だ。

さて、名古屋支店の会議室で積立ファミリー保険をテーマとした会議が滞りなく済むと、G専務はおもむろに私に向かって口を開いた。

「今日はご苦労だったね。ところで、せっかく名古屋まで来たんだ。豊川稲荷を詣でてみたいものだ。君も名古屋周辺にも馴染んだ頃だろうから、一つ、案内してもらえるかな?」

その日は専務と常務が来訪するということで、午後いっぱいのスケジュールはすべてキャンセルにしていた。豊川稲荷へは案内ができるほど頻繁には行ったことはないが、専務が所望するなら同行も吝かではない。

「わかりました、ご一緒しましょう」

そう返答をして、私は秘書に社用車を用意するよう言いつけた。名古屋支店から豊川稲荷までは、東名高速道路を使えば1時間ほどの距離だ。

車中では、いま本社で起こっていること(気になることがいくつかあった)などについて私から何気なく質問を向けたり、名古屋エリアでの仕事習慣などについて話したりと、そこそこに和やかな雑談をして通していた。ところが、車を降りてお稲荷さんの社殿前にきたとき、G専務はどうやらその日の本題と思しきことを切り出したのである。

「伊室君、“ツミファ”のことなんだがね。君の店で、“ツミファ”はいくらやるんだ?」

“ツミファ”とは、積立ファミリー交通傷害保険のことだ。よくあることだが、長ったらしい名前の商品名や用語は、それに慣れ親しんだ人間の間では、短く簡略化して呼び合うということが起こる。そのように縮められた言葉には、その言葉を流通させようとする人間たちの特別で得意げな意識を反映しているものだ。

しかも、本社を中心に市場拡大路線を進めようとしている商品だけに、当時のこの“ツミファ”という語感には勢いが感じられた。ちなみに、冒頭の「ツ」にアクセントを置いて尻上がりに強く発音すると、その拡大路線のニュアンスがよく伝わってきた。“ツミファ⤴︎︎”である。

このG専務のストレートな問いかけに対して、確たる数字は即答できなかったが、専務の意図は明瞭だった。専務は立て続けにこう言ったのだ。

「“ツミファ”をいくらやるか、お稲荷さんの前で約束してくれ」

すでに本社からの営業上の通達で、社を挙げて積立ファミリー保険に注力することは知っていた。営業本部からの命令とあれば、当然、その職務内容を忠実に遂行することがサラリーマンの務めだ。そう考えている部下に対して、「お稲荷さんの前で約束してくれ」と念を押すのだから、専務には何かほかの意図があったのかもしれない。一つには、暗に「君の得意とする自動車保険はさて置き、いまは“ツミファ”を優先させる」というニュアンスが感じられた。とは言え、そうまでして積立ファミリー保険の営業を鼓舞する理由は、少しだけ思い当たるところがあったものの、その場では不問に付した。

実は、自動車保険の営業を重点的に担当してきた私からすると、積立型の保険はその貯蓄部分の当座の収益を当て込んで、その運用に力点があるように見えるところが気になっていた。

損保会社が時代のニーズとともに新たな金融的な領域に事業の幅を広げていくことは歓迎だが、その社会的役割は証券会社や銀行などの投資型の金融機関とは違う。損保会社は、顧客の財産や生命に係るリスクを保険金によって担保するという社会的なミッションを果たしてこそ、その本業の存在意義が認められるというものだ。

とすれば、投資などによる運用が会社の財務や総資産の安定・維持のためにはある程度まで必要であることはわかるが、保険料に上乗せされる貯蓄部分を当て込んで運用に回す手法を損保会社がよって立つ収益基盤に位置づけることは、私からすれば筋違いに思えたのだ。

私には、有り体に言えば、積立型の保険は、損保会社の社会的ミッションよりも、世の中の金のフローをにわかにこちら側(損保会社側)に向けさせるだけの商品に見えたのである。

古風な見方かもしれないが、当時の私にはそう思えた。しかしその後、バブル経済と呼ばれる時代が無残にも崩れ去った時代、自社の本業を見失って運用に明け暮れた多くの企業の末路を見てみれば、私の積立型保険への違和感は必ずしもことの本質を外していたとは思わない。とりわけ運用益を追いかけて本業を見失った保険会社の多くは、代理店や顧客との信頼関係の本質を失う結果を招いている。自社の内部にしか目が向かなくなっていったからだ。

しかし、私もサラリーマンである。名古屋支店長である私のところに、担当常務とともにわざわざ赴いてくれた本社の専務の言うことを無碍に断る立場にはない。常務の心中にどんな意図が隠されていたかは、この際、仕事を遂行するうえでは何ら問題とするには値しないのだ。

私は、お稲荷さんの前で積立ファミリー保険の達成金額(かなりきつい数字だった)を口にした。それを聞いたG専務は満足気にうなづき、T常務とともに本社への帰路についていった。

この日の豊川稲荷は、ウィークデイだけのこともあり、参拝客もそれほど多くはなく、ただ長閑で穏やかな風情に包まれていた。

ちなみに、G専務と約束した(いや、豊川稲荷に誓った)“ツミファ”の達成金額は、名古屋支店の管轄エリアでは、その年度において完全に達成することができた。そこに、名古屋支店に赴任してから地道に関係を培ってきた代理店諸氏と優秀な部下たちの多大な尽力があったことは言うまでもない。

その一方で、私がめざしていた自動車保険の達成件数が思ったほどには伸びなかったことは残念だったが(それでも目標は達成していた)、G常務から(いや豊川稲荷から)与えられた試練を克服できたことの喜びと学びは大きかった。この経験は、その後の私をより強靭な仕事人にしてくれたと思っている。

経営トップが人として尊敬できるということ

“慣れ合い”を厳しく遮断した三好社長

その頃の私は、社内では自動車保険の専門家のように思われていた。昭和45(1960)年に自動車業務部業務第一課長の辞令を受けてからずっと自動車保険畑を歩いてきたからだ。その間、約款の大改定から募集チャネルの拡大といった地道な営業活動に至るまで、自動車保険という保険商品の内容はもちろん、その市場・顧客対応、代理店・サービス体制の整備など、さまざまな角度からリアルタイムに自動車保険に係わってきた。

しかも、この自動車保険への参入と市場拡大は、その発端からして三好社長の一大決心から始まったものであり、私はその大きな存在の導きによってこの保険ジャンルに飛び込んできた経緯がある。一時期は自動車保険部門単独で赤字を計上してしまったものの、T号作戦の下で収益を大きく伸ばし、さらに新本社ビル完成の頃にはT海上と競り合うほどに成長することができたのも、その根底に三好社長の絶大な後押しがあったからだと言っていい。

その点からすれば、私はある時期から、三好社長の存在を後ろ盾としていると社内的には見られていたかもしれない。しかし、それは邪推である。

もちろん、当時の私の三好社長への尊敬は簡単には言い表せられないほどのものだった(いまもそれは変わらない)。だからといって私は、三好社長に対して忠誠を尽くすために働いてきたのではない。媚を売ったこともない。時として歯に衣着せぬ言い方で、言いたいことを腹蔵なく言ってきたくらいだ(その反撃に遭い、激しく叱咤されたり、こてんぱんに論破されたりということもたびたびだが…)。

私の三好社長に対する尊敬も敬愛も憧憬も、仕事を遂行する私のエネルギーの源泉にはなりえても、あくまでも三好武夫という人物の人格・才能・感性・考え方等々に向けられたものだ。言わば、生き方の一つのモデルのようなものである。その仕事ぶりに学ぶことがあっても、その力の傘下に潜り込もうと画策したことは一度たりともない。私は、それに近い邪心ある行いを社内で何度か見てきたがゆえに、むしろそれを自らに戒めてきた。

改めて述べておけば、私にとっての仕事は、まずは自分の人としての成長と成熟のために為すという第一義があり、その仕事の経緯のなかで仲間や部下とともに目標を達成する喜びを分かち合うという第二義が生じ、その結果として自分の生活する場である会社の継続的な発展への希望という第三義が発生する、ということに帰する。

極論を言えば、その場合の会社の経営トップが、人として尊敬でき、人の心がわかり、邪心のない経営能力を発揮できる人物であれば、それが誰であっても、私はその下で誠心誠意、仕事に邁進しただろう。私の人生における出会いとして、たまたま(しかし幸運にも)三好武夫という存在がその経営トップだったというにすぎないのだ。

学びや後押しを提供してくれる地位ある上司には感謝と尊敬を覚えるとしても、その地位ある存在は目的ではなく、自分を成長させ成熟させてくれる大切な媒介者だという認識だ。そのような媒介者は、部下の自立を助け、その後の彼(彼女)の自立的な仕事ぶりを陰で見守るものだ。必要と思われるときには支援の手を差し伸べるかもしれないが、部下の自立後は自らの影響力を可能な限り自制することが、尊敬に値する人間の人としての度量というものだろう。

逆を言えば、私が上司となった場合にも、部下になってくれた人は上司である私について同様に思ってくれていいということである。つまり上司である私のためにではなく、まして私の顔色を伺いながら働くのではなく、その人はその人の人としての成長と成熟のために働くことを本義としてくれればいいということだ。

このように書くときれいごとのように聞こえるかもしれないが、これは、自分への忠誠を強要する上司、あるいは一方で、媚を売るような盆暮れの贈答を頻繁に行う部下(仕事上で直接関係がなくてもこれを行う輩が実際にいた)が少なからずいた時代の話である。上下関係の“慣れ合い”を戒めて自立的な発想で仕事を全うする勤め人は、上司からも同僚からも煙たがられたり、あるいは“出る杭”として打たれたりしたものだ。たまに酒の席を共有して、関係を円滑にしていくくらいの柔軟さは必要だとしても(私もそれほど堅物ではない)、それ以上の打算と“慣れ合い”の関係は私の好むところではなかった。

もちろん、良き上司、優れた先輩に出会えば、必ずそこに多くの学びを見出すだろう(私にはその自信はないが)。しかし、卑劣な上司、狡猾な上司は反面教師として見きわめておいた方がいい。いや、その愚かさ、卑劣さ、狡猾さを当たり前だと思って内面化してしまわないよう、自分の心構えを磨いておく努力を怠ってはならない。

何が清廉な玉かを見きわめ、何が汚れた石と見切るか──。会社はまさに玉石混交の人間集団だと心得て置かなければ、邪な欲望のために自らを堕落させていく誘惑に染まるばかりだ。そんな人間が増えていけば会社の屋台骨を腐らせる要因をつくりかねない。その果てに、コンプライアンスに係る重大な過ちも平気で犯す企業文化が蔓延していくだろう。

このような一見クールな上司と部下の関係に対する捉え方は、意外と思われるかもしれないが、三好社長の会社経営に対する考え方から学ばせていただいたものだ。

仕事に対する厳しさでは抜きん出ていた一方で、実に包容力のある温かい心の持ち主だった三好社長だが、上司と部下とに私的な“慣れ合い”の関係が生じることを厳しく遮断するという側面を持っていた。仕事を磨き上げ、事業を発展的に育て上げていく上では、その“慣れ合い”こそが敵だという認識である。

逆に、例え上司と部下の関係でも、根拠をもって自分の意見を明確に主張し、個人対個人としてしっかりと向き合う姿勢を示しさえすれば、じっくりと耳を傾け、受け止め、最終的には懐深く受け入れてくれる人だった。

しかし、上からの威圧、下からの媚びへつらい、そして結果生まれる関係の“慣れ合い”を三好社長はひどく嫌悪していた。“慣れ合い”の関係は、万が一生じてしまった不公正を糺すことはおろか、当事者同士が間違いを改めようとする清廉な企業文化を損なうことにつながるからだ。

名古屋支店長として送り出される直前に言われた、三好社長の簡単明瞭な一言を思い出す。

「いばる人間にロクなヤツはいないぞ。支店長になっても偉くなったなんて、これっぽっちも考えるなよ」

「いばる」の反対は「媚びる」「へつらう」である。「いばる上司」には「媚びる部下」しかついてこないということが、三好社長の言葉の裏側には張り付いている。

例え上下の関係であっても慣れ合わずに、個人対個人の真摯な向き合い方のできる人間が育っていけば、それが会社のコミュニケーションの文化として定着していく。

三好社長は、そのオープンでフラットな社内交流の布石の上にこそ会社の事業的な成長が成り立ち、その延長線上に企業としての継続的な発展が叶うという経営ビジョンを持っていた。そうであればこそ、“慣れ合い”の温床となりがちな身内の後継指名は決してしないという考え方が醸成されていったのである。

それは、ホンダの創設者、本田宗一郎氏や藤沢武夫氏の経営哲学に学んできた成果であり、後継者に係る経営理念として三好社長のなかに育っていた問題意識だ。本田氏や藤沢氏に直に接し、その薫陶のおすそ分けをいただいた私としても、その点についてはうなづけるものがあった。

「三好社長倒れる」の一報

突然発表された経営陣の大異動

時間を少しだけ戻すことにしよう。

実は、私が積立ファミリー保険の必達額を豊川稲荷に約束していた少し前、東京本社では重大な事態が発生していた。三好武夫社長が脳溢血で倒れ、手術を受けたのである。

もちろん「三好社長倒れる」の一報は、すぐに全国中の支店に一斉配信されたが、その後の事態の詳細はリアルタイムでは支店長クラスの者にもほとんど耳に入ってこなかった。どうやら本社サイドで、社長の状態についての情報をコントロールしている様子だった。

そこで、G専務が名古屋支店を訪れたとき、まっさきに三好社長の直近の状態について知りたかった私は、開口一番、こう尋ねたのだった。

「社長のご様子はいかがですか? 支店には詳しいことが何も入ってこないんです」

「うん、手術は成功したし、静養の甲斐もあって、順調に回復されているようだ。大丈夫だから、社長のことは心配せずに、本社のことはわれわれに任せて、名古屋支店長の職務に専念してくれ」

G専務からこう聞いて、一時は安堵したが、あとで本社筋から聞いた驚くべき事実が、私の心を穏やかならざるものにしていた。

手術の際、社長の生命を救うためには、脳内の視覚系言語野の一部を切除しなければならず、その処置によって、何と、漢字の読解能力を犠牲にしなければならなかったのである。

これは会社経営者にとってきわめて憂慮すべき事態だった。口頭での会話ができても、漢字の書かれた書類を読むことができない状態では、社長という重責は全うできないだろう。大所高所からの縦横無尽の思考を必要とし、時として迅速で的確な判断力を要求される最高責任者としての業務継続がむずかしい状態になったのである。

しばらくの間、「本社のことはわれわれに任せて」というG専務の一言が気になって仕方がなかった。支店には切れ切れの情報しか入ってこず、本社でどのような動きがあるのかが一向に把握できなかったからだ。

すると三好社長が倒れて数か月後の昭和55年7月、突然、経営陣の大異動が発表されたのだ。三好社長は代表権のある会長に、Y副社長は副会長に異動し、社長にはもう一人の副社長であるM氏が就任することになった。そして、副社長にはG専務が昇格した。ちなみに、M氏とは、私が東京営業第二部第四課長のとき、直属の上司(部長)だった人だ。

病気が原因で経営トップの座を退くという事態は、三好社長(この段階で会長と呼ぶほどにはまだ私の頭が切り替わっていない)にとっても無念な思いが残っただろう。それは察するに余りある。私はすぐにでも三好社長のもとに駆けつけたい思いでいっぱいだった。

私にはもう一つ気がかりなことがあった。三好社長が三顧の礼をもって大蔵省から迎えたYさんが、三好社長が約束していたはずの社長というポジションを素通りして、副会長になってしまったということだった。少なくとも、自分の後継者としてYさんを見込んでいた三好社長の当初の意向は、そこで裁ち切れになったということだ。

そこには、上層部内の“何らかの事情”を思わせるものがあった。ただ、三好武夫という大きな存在が揺らぎ始めたと同時に、社内の多くの人間の上昇意識に火が付けられたことは確かだった。

このような経営陣の人事は、常務以上の取締役会のマターであって、ヒラの取締役ごときには立ち入ることはできない。名古屋支店にいた私には、これらの経営陣の大異動の経緯は大まかな伝聞でしか知らされなかった。

しかし、経営上層部における実質的な意思決定が、三好社長のリーダーシップから離れている可能性を想像できた。

三好社長が病気で倒れた直後、その事態に符合するかのようにG専務が突然に名古屋を訪れたとき、事業展開の上での変化を何となく感じていたのだ。本社専務が直々に新たな商品(このときは積立ファミリー保険だ)の営業を鼓舞するためだけに名古屋支店を訪れるなど前例がなかったからである。

それに、三好社長なら損保の本業部分に積立部分を付加した積立ファミリー保険を自動車保険よりも優先させることはない(両者を同等に、というのならまだ理解できる)。自動車保険を不退転の決意をもってスタートさせ、自動車保険の成功によって新本社ビルが完成したと喜んでいた三好社長は、当座の積立金を当て込んだ運用益による会社の成長ではなく、本業による増益でこそ筋の通った会社の発展と考えるはずだ。確かめたわけではなかったが、三好社長に直に仕事を学んできた者として、私はそう考えていた。

一般に、企業にも権力構造があり、多かれ少なかれそれをめぐる権力闘争がある。それ自体をとやかく言うつもりはない。企業人であれば、そのリアリズムを引き受けつつ、その企業集団においてどのように立ち振る舞うかということも、会社人生における自己鍛錬のうちだ。

ただ、その渦中にある者が、会社の持続的な発展を本質的に考えるか、自分可愛さのために自分一代だけのトップの座を維持したいと考えるかとでは、まさに天と地ほどの違いを後世に示すことになる。およそ、自分一代だけの栄華を得ようとする者は、実はその2〜3代先にまで及ぶ厄災の温床を必然的に作ってしまう。そうなると、そのさらに先に経営トップになった人間は、その厄災の要因を払拭するために大変な労苦を強いられるだろう。

この見解もまた、私が聞いた限り、三好社長が多方面から学び得た経営哲学の一つだった。

しかし、会社経営の風向きは、三好社長の病気以後、社長の考え方とは違う方向へと次第に変わっていったように思う。新会長の誕生に連動した経営陣全体の大異動が起こり、次の世代の風の吹き方が決定的になっていったのだ。

一つの企業の変節の要因はさまざまだろうが、やはり経営トップが変わることが最も大きな影響がある。私の会社経験のなかでは、この経営陣の大異動後の数年間が、安田火災の企業風土にきわめてドラスティックな変化が生じた時期ではないかと思う。そして同じ時期、私にもいろいろな波乱が待ち受けていた。

名古屋時代の計り知れない“資産”

やはり「社長」と呼びかけてしまう私

支店長の任期を終え、名古屋を去る時がきた。昭和57(1982)年の初夏のことだ。

さまざまに私を鍛え、さまざまに私を楽しませてくれた土地である。取引先にも仕事以外の関係者にも、そして部下たちにも恵まれ、その人たちの恩恵と支援によって、かけがえのない5年間をいただいたという気持ちがしていた。

名古屋時代の何よりの学びは、支店内外のあらゆる関係者と腹蔵なく交わることによって、健全な経営的視界が開かれるということだ。

とりわけ、闊達で優秀な部下たちに学んだ意味は大きい。そもそも支店の最高責任者という立場である以上、“下”に目を向け、可能な限り部下たちと同じ高さの目線に立たなければ、その支店と統括エリアの問題や課題に気づくことすらむずかしかった。もっとも、“上”を見て学ぼうにも支店長にはその“上”がいないのだから、部下たちとの真摯な交流の中から支店のめざすべきビジョンの種を地道に拾い集めることが何よりも肝要だった。

その部下たちの視線の延長線上をたどっていくと、さらに“外”に対する視界が広がっていく。代理店やさまざまな取引先という仕事の関係者の方々のことだ。以前に述べたが、その“外”との関係の育て方も、公私にわたって“面”でお付き合いしていくことから始めたのだった。

振り返れば、私のなかには、あらゆる仕方で名古屋の人たちに育てられことばかりが蓄積されていた。“上”を見て仕事をするよりも“下”に学ぶということ、そして“内向き”ではなく“外”への視界を広げること、この2つの観点は、仕事の領域だけでなく、その後の私の人生全体のきわめて重要な指針となった。名古屋という土地とそこに住まう人たちは、私をドラゴンズファンに仕立てただけでなく、あるいはまたゴルフの腕前をハンディ7に上げてくれただけでもなく、私の心に計り知れない“資産”を授けてくれたのである。

その名古屋支店長離任の1か月ほど前、所用ができて一時東京に戻った折、三好会長から突然の電話をいただいた(私には社長と呼ぶ方が座りがいいが、いまは正確に記すことにする)。

「急で悪いが、話したいことがある。すぐに来られるか?」というのがその内容だった。その夜、私は半ばお見舞いのつもりで会長のお宅に伺った。

会長はお元気だった。久しぶりにお会いするとあって、心ごとの笑みを浮かべて私を迎えてくださった。お顔が少しお痩せになってはいたものの、血行もよい。以前とは何も変わっていないようにお見受けした。

「5年間、本当にご苦労だったな。お前がいない間に、こっちは大変な目に遭ったんだぞ。でもな、起こってしまったことはもう仕方ないんだ。身体のことも、会社のこともな。ここまで来たら、ケセラセラだ」

豪胆な物言いも以前とは変わらない。しかし私は、必ずしもその三好会長の言葉を素直には受け止められなかった。「お元気そうで…何よりです」とまでは口に出たが、なぜかその先が続かないのだ。会長はその私を察し、言葉を継いだ。

「他のやつとは違って、名古屋で5年も修行を積んできたお前のことだから、戻ってきたらちゃんと処遇すべきだと言ってきたんだが…」

「社長、そんなことはいいんです。それより、代表権があるんですから、まだまだ腕を振るっていただかないと」

このとき「会長」とは言えず、やはり「社長」と呼びかけてしまった。きっと、まだ「会長」という呼称は私の腑に落ちていないのだ。

「オレがこうなってしまったからには、この先、お前には思いがけない苦労が待っているかもしれない。お前はオレと仲がいいと思われているからな。だがな、へどもどするな! お前にしかできないことがまだたくさん残っている。それにな、オレがやれる限りのことは、やってやる…」

「へどもどするな!」は、三好武夫という人が部下を温かな励ましとともに叱咤するときに発する、お得意のフレーズだった。昔、仕事上のトラブルが起こったときに、「お前な、“動”あれば“反動”ありなんだよ。へどもどするな!」とよく叱られたことを思い出した。この言葉によって背中を押され、何度ピンチを乗り越えてきたことか。

だからと言って、この言葉のやりとりだけで、経営トップと部下の慣れ合った関係だと思うのは愚かな読み違いだ。打算ではなく、心からの尊敬と尊重の共有がこの会話の根底にはあった。不遜な言い方かもしれないが、社内の立場は明らかに上下関係だとしても、それを超える“同志”としての思いが会長の精一杯の物言いから伝わってきたのだ。自動車保険を通じて会社の発展に努力してきた“同志”であり、これからもより健全に育てていこうと志す“同志”という意味合いである。

人事異動の原案を書き換える

「何か事を為すのはお前自身だ」

三好会長はおもむろに一綴りの書類を私の前に差し出した。

「今日来てもらったのは、ほかでもない。これのことでな」

そう言って見せられたのは、何とこの夏に予定されている人事異動の原案リストだった。そこには新社長と新副社長の判が突かれている。そして、そのリストによれば、私は北海道支店長に異動ということになっているというのだ。

「オレが漢字を読めないと思って、オレを欺こうとする人間が社内にいるってことだ。だから、うちのお手伝いにこのリストを音読させたんだ。耳からならすべて理解できるからな」

そう言って、三好会長はひとしきり低い笑い声を上げ、こう続けた。

「名古屋で自分から進んで人並み以上の年月をかけて修行してきた人間を、今度は北海道に追っ払おうっていうのは、この原案をつくった人間の腹によからぬ何かががあるということだ。よく見てみろ、社長になったMが名古屋支店長だったときの部下ばかりを引き上げて、部長やら取締役やらにして、いわば自分の身内で回りを固めているだろう。副社長のGもMが高松支店長の時の部下だしな。この先、この会社はオレが考えていたのとは違う方向へと行ってしまうかもしれないな」

三好会長はまた笑ったが、今度は口を歪めて苦笑するような表情になっていた。

そして驚くべきことを言い出したのだ。

「お前な、お前のその北海道支店長というのを本社勤務に書き換えろ。と言って、本社の取締役経験者の人事はほぼ固まってしまったからな。さて、どうするかな」

東京に戻れるということはありがたかったが、名古屋支店長を5年務めた取締役を、すでに固まりつつある本社の上級職に配置することはそう簡単なことではない。支店長人事は総合的な営業職のベテランであればある程度は交換可能(この言葉は好きではないが、理解しやすいので使用する)だろうが、本社の上級職となるとそれまでの専門性が重視されるため、その専門性において適材適所であることが要求されるからだ。

「よし。じゃあ、本社の『役員室付き』だ。そこで、1年ぐらい辛抱しろ」

三好会長が言う意味を最初はイメージできなかった。しかし、取締役を5年経験した人間を東京本社に配置するのであれば、その時点ではもはやそれしかないのだろうとすぐに察することができた。「1年の辛抱」というのは、その頃の人事異動は毎年7月下旬が恒例となっているため、来年の人事異動まで何とか「耐え抜け」という意味だ。

「そのあとのことは、オレが生きている限り、必ずまた考える。本社での次の足がかりをまずは自分でつくっておけ」

三好会長の言うとおり、厳しい1年になるだろうという予感はしたが、私は三好会長の精一杯の心がありがたかった。決して丸ごとお膳立てをしてくれるのではなく、私の存在と力量とを尊重してくれているからである。

「次の足がかりをまずは自分でつくっておけ」という言葉には、「オレは背中ぐらいは押してやれるが、何か事を為すのはお前自身だ」という私への力強いエールが込められていた。

社長と副社長の決済が入った異動原案である。漢字が読めないはずの会長がこれに手を入れて戻してきたとき、一番驚いたのはM社長ではなかったか。

自らが望んで副社長に迎え入れたYさんが後継社長になれなかったこともあるだろう。それとともに、そのYさんに代って後継者になっていく人間たちが、どのような企業文化を・企業風土を育てていくかについて、三好会長は必ずしも肯定的でない視線を向けていた。しかも、自分の病気に乗じてさまざまに権謀術数を仕掛ける手法は、まさに三好武夫という人間がこれまで安田火災を育ててきた、その真摯な生き方に背くものだったのである。

会長は私に何かを託そうとしていた。

そしていま、私は気づいた。これを私に書かせているのは、三好武夫という人かもしれない。