【第2章】復興から「成長」へ[第1部]成長の「場」を得る

まだ「戦後」を感じながら 昭和28(1953)年〜昭和31(1956)年/25歳〜28歳

業務命令で撮影した東京復興の眺め

新婚旅行での仏像写真がきっかけ

再び、写真から始めよう。

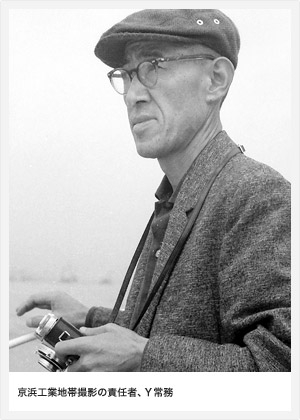

これは昭和33年頃の京浜工業地帯の工場群の写真だ。学生時代に父を説得して購入したキヤノン Ⅱ Dで撮影した。入社した安田火災の手配で1隻の船をチャーターし、海側から戦後復興を果たした日本の光景を撮影するのが目的だった。

この写真を見ると、その10数年前には焼け野原だった東京とは見紛うばかりだ。戦後の復興を遂げ、さらに日本の経済成長を根底から発展させようとしている工業地帯の力強さが見て取れる。少なくとも本人(つまり私)は、戦後10数年経った日本の、躍動する姿の一端をカメラに収めようと、一生懸命シャッターを切っていたことを覚えている。

では、なぜこんな被写体を撮影したのか? 実は、この写真は“業務命令”によるものだった。その経緯を記す前に、少し迂回して、私の入社後の数年間を手短に述べておくことにする。

昭和28(1953)年、私は安田火災が人材獲得に本腰を入れた最初の年に入社した。戦後復興の経済成長に伴って、産業界をはじめとした多様な生活・社会ジャンルで、保険需要が増えていたことが背景にある。そのため会社としては、新人教育のためだけに契約課を新設したほどだ。

私は最初、その契約第二課に配属になったのだが、新入社員が夜11時まで残業するということがざらにあった(いまなら、さしずめ“ブラック企業”と言われそうだが、当時としては当たり前の残業だった)。最初の頃は驚いたが、次第に慣れていくと、いつの間にか自ら必死にがんばっている自分に気づいた。次第に激務の環境に順応していくのだ。

しかし無理がたたったのか、翌年春の健康診断で肺浸潤を宣告されて伊豆の函南にある逓信病院で、約1年半の療養生活を余儀なくされてしまった。

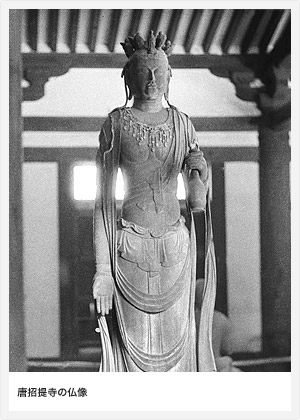

その復職直後の昭和30(1955)年12月20日、私は結婚した。相手は、2年ほど前に、4番目の姉、未子の紹介で知り合った女性である。その経緯の詳細はのちに詳述するが、新婚旅行で行った先々では妻となった女性もあきれるほど写真を撮りまくった。湯河原から始まって、伊勢二見浦、志摩半島から故郷の伊賀上野、奈良の薬師寺、唐招提寺、法隆寺へ。新婚旅行はそのまま撮影旅行と化したくらいだ。

とりわけ唐招提寺では、たまたま一つの講堂に十一面観音をはじめとした国宝、国宝級の仏像が思いのほかたくさん集められている場面に遭遇したため、私は手当たり次第にカメラに収めた。ところが、これはあとからはっきりしたことだが、実はその多数の仏像は、寺の改修工事のために講堂に一時的に移設されていたものであって、もちろんフラッシュ撮影は禁止だったので、私は高感度フィルムと三脚を使って撮影した。内心では「こんなに仏像が集合しているのはなぜだ?」と思いながら、堂内には誰もいなかったので、新妻を見張りに立たせての撮影だった。

ここから件の京浜工業地帯の写真の話に戻ろうと思うが、いま少し迂回することを許されたい。

この新婚旅行で撮った唐招提寺の仏像写真を昭和33(1958)年の社内文化祭で出展したところ、直後になぜか海上保険担当(無論この海上保険のエキスパートである)のY常務取締役から呼び出しがかかった。当時、新人教育の現場を担当していた私としては、温厚で評判のこの常務から急に呼び出される理由など思いつかず(しかも畑違いだ)、不安なまま常務の席に近づいた。するとY常務はいきなり切り出した。

「君はどうやってこの写真を撮ったんだ?」

常務はなぜか意識して怒りを抑えているような口調なので、平社員の私は恐縮しながら答えた。

「はあ…、新婚旅行で奈良へ行きまして…、で…かねて念願の唐招提寺へ行って撮りました」

そして私は、唐招提寺であまたの仏像が一か所に集合していた光景を説明した。

「君、俺はこの写真が手に入らないので、どれだけ苦労したことか。それぞれ1枚ずつ焼いて持ってきてくれ」と笑顔で所望されたのである。何か叱責されるのかと思っていた私は、“同好の士”からの申し出に拍子抜けしてしまった。

聞けば、Y常務は無類の仏像マニアであり、アマチュアの仏像研究家でもあると言うのだ。その趣味が高じて、退職後は唐招提寺と薬師寺の間にある土地を購入し、そこに住まいを移されたというから、私の仏像写真を見た時の心の揺れは想像に難くない。

この一件が御縁で、保険業に関してはまだひよっ子の平社員が、大先輩の常務(通常なら“雲の上の人”だ)と口がきけるようになったのである。

損害保険の真価が理解される時代へ

火事現場で教えられた仕事の意義

さて、ようやく京浜工業地帯の写真群の話にたどり着く。

実は、私が入社して5年ほど経った頃、安田火災がブラジルに支店を出す話が持ち上がっていた。この出店計画を発案した責任者が、件の仏像マニアのY常務と、経理・総務担当のK常務だった。

ところが、この2人は思わぬところで苦戦していた。ブラジルへ行って多くの日系関係者と話をし、さまざまな工作に骨を折っていたのだが、ブラジルでは日本が敗戦直後と同様にまだ焼け野原だと思っている人がほとんどだった。戦後10年以上も経っているのに、誰も日本の復興を信じてくれないのだ。日本という国自体に信用が回復していない以上、安田という損害保険会社一社を信頼しろと言っても無理な話だった。そこで、日本が現に復興している姿を写真に撮って、それを支店設立交渉に役立てようということになったのである。

ここまでくればおわかりだろう。社内で「まともなカメラを持っていて、撮影できる人間はいないか?」という話がY常務とK常務の間で持ち上がり、その結果、私に白羽の矢が立てられた。「あの仏像を撮った男がいいだろう」ということになったのだ。そして、私に日本復興の“証拠写真”撮影の“業務命令”が下されたのである。

海上保険のプロであるY常務が船会社から船をチャーターするなどは朝飯前。私たち撮影部隊はその1隻に乗船し、東京から横浜に至る東京湾内の工業地帯を舐めるように進んだ。私は船上から夢中になってスチルカメラのシャッターを切り、2人の常務は盛んに8ミリカメラを回した。

私も両常務も、実際の京浜工業地帯を間近に見るのは初めてだ。ブラジル支店出店のために日本の復興を印象づけることが目的だったが、むしろ私たち自身が、海側から垣間見る工場群の雄々しい展開ぶりに感動を覚えたほどだ。

8ミリカメラを片手に持ち、海面を隔てた工場群を見やっているY常務の一言がいまも記憶に残っている。

「オレたち損害保険業の真価が理解される時代が来たな」

このとき、私はファインダーを通した被写体にばかり気を取られており、常務のこの言葉の真意はよくわからずにいた。

私が損害保険会社に生業を求めた動機は、正直なところ、人様に自慢できるほどのものではない。大学時代をもっぱら野球と麻雀で過ごし,就活の際に外交官試験に落ちた身の私は、「志」や「適正」よりも給料のよい会社という「欲」を入社動機として優先させたことは、以前に書いた。

だが、入社してみると、損害保険業の世界は実社会の動きときわめて密な連携の関係があることが次第に見えてきた。損害保険のことをよく理解していたわけでもなく、経済的な「欲」を優先させた入社ではあったが、損害保険の社会的な役割を見出す機会に遭遇するにつれ、次第に私なりの「志」の部分が芽生え始めてきたのである。仕事環境が私を変えつつあった。

例えば、こんなことがあった。昭和35(1960)年のことだ。

その前年、私は東京営業部代理店第二課に配属され火災保険営業の仕事に就いていた。定期的に代理店を訪ね、必要に応じてその得意先企業の現場へ赴く。クライアントの現場を調査し、適用料率をカスタムメイドで算出するといった、代理店のサポートを行うことが基本の仕事だ。

そんな折、自分の営業エリアにある公衆浴場の煙突から出た火の粉が原因で、近隣の十数軒が火事に見舞われた。その被害地域の中に、得意先の日本精工の社員社宅(一戸建て)があり、全焼してしまったという情報が入ったのだ。私は翌朝、早速、損害査定担当のM氏と代理店の若いT氏を伴って現場に急行した。朝、鎮火後の火事現場は靄と特有の焦げ臭い匂いが立ち込め、焼け跡のあちこちに何かを探すような人影がかすんで見える。

何度か契約者の名前を呼んでみると、何やら不安げな表情をした男性が顔を出した。昨夜の不慮の出来事で、まだ気が動転しているのだろう。

「安田火災から参りました。火災保険の件で、お話が…」

私がそう切りだすと、契約者らしき男性は何かを思い出したように、真顔になった。

当時、火事に遭遇した被保険者に仮宿泊費など当座の費用を即時払いする、臨時生計費特約という制度(被保険者の家族構成によって金額が決まる特約だ)があった。だが、これは割増保険料が少額だったので、契約者が特約加入していることを失念していることが少なくなかった。ところがこの契約者は、臨時生計費特約に加入していたのである。

損害査定担当のM氏は、契約者の男性に家族構成を確認すると、早速、計算して24万円を弾き出した。そして目の前でお札を数え始めたのだ。いまの貨幣価値に換算すれば、100万円ぐらいにはなるだろう。M氏が公然と大金を扱う仕種を見て、まわりに人が集まってきたほどだ。

臨時生計費など当てにしていなかったのだろう、高額の現金を突然手渡されて、契約者は目をパチクリ。領収書に捺印する手が震えて、なかなか丸印の中に収まらなかった。

「ありがとうございます。…本当に助かります」

彼の心なしか涙目での平身低頭ぶりに、私はかえって恐縮してしまった。

その一方で、私の背後から別の人物の言葉が聞こえてきた。

「私のところは◯◯火災に入っているんだが、まだ来る気配がないな」

振り向くと、腕組みをした被災者らしき一人の初老紳士が、不満気な顔で私たちを見ていた。

損害保険会社の社員になって7年ほども経っていたが、実際にこのような現場でクライアントから笑顔で感謝されたことはなかった。保険の効用に生で触れた初めての経験だった。

その帰り道、同行してくれた代理店のT氏が、しみじみと言ってくれた言葉がある。

「保険というのは、人助けになるんですね」

これを聞いた私は心底うれしかった。自分の仕事が世の中に役立つ仕事であると実感した瞬間だった。言い換えれば、社会のどこに潜んでいるかもしれない被災リスクの可能性をバックアップする業務だということ、その存在意義を初めて感じることができたのである。

実は当時のTさんは代理店の仕事はアルバイトであり、将来的には羽田空港の管制官になることを希望していた。ところが、この火災現場での出来事を機会に、損保代理店の仕事に専念してくれるようになったのだ。そしてその後、彼は損保特級の資格を取得するエキスパートとなり、代理店C商事の取締役保険部長という役職に就くことになる。

「他者」のリクエストに応えながら見えてくる自分

絶大な影響力を持つ最重要人物の一人とは…

入社後の約7年間をかなり圧縮して記したが、ここでの私の真意は一点だけだ。

就職に際して、「自分はどういう仕事が向いているのか?」、「自分の能力は何に適しているか?」ということについて、私はあまり考えてはいなかった。ただ、漠然とした憧れから外交官になろうと試験を受けてみたが失敗。ならば「給料のよい会社へ」という考えだけで安田火災を選択した。このことは再三書いてきたことだが、ある意味では“いい加減な就職活動”によって入社した安田火災で、私は実に得がたいものを得たのだ。

それは、損害保険業務を通して、ようやく「自分は『こういう人間』だ」ということを実感としてつかむことができたということだ。しかもそれは、安田火災という職場で得られたというよりも、生まれてこの方、自分の中に培われてきたものが、損害保険という仕事を通して、いや、もっと正確に言えば、その仕事現場で出会った多くの「他者」のリクエストに(あるいは具体的な状況に)応えていくことによって、私という人間の能力適正があらわになっていったということだ。

自分の適正能力を予め知っていたわけでもない人間が、どのようにしてその適性能力を自己認識するようになったのか? ここから先の「私語り」のモチーフは、この一点に絞られる。「自分は『こういう人間』だ」という自己認識の舞台となるのは常に、私の「過去」と「現在」の対話の場面であり、私の「内なるもの」と「外(あるいは時代や状況)」とのせめぎ合いの場面である。それはまた、私と私の出会った「他者」(上司、同僚、部下、友人等々)との係わり方の場面でもある。

と、ご大層に書いても、わかりにくいかもしれない。つまりは、こういうことだ。

この第2章の冒頭で京浜工業地帯を撮影した経緯でも然り、また火災保険営業担当として火事の現場に駆けつけた場面でも然りだが、私自身の固有の「欲」や自前の能力がそのまま発動するというよりも、その場面で出会った「他者」の要求(リクエスト)に(あるいは具体的な状況に)応えようとする時にこそ、私は私の職能を全うできている(そして新たな発見に至る)。そういう自分を見出したということを言いたいのだ。

言い換えれば、私は常に、「何者かに呼ばれる存在」(ある状況に呼び込まれる存在)になることによって、結果として「私らしく」なれるのであり、私の適性能力が発揮される。この章のあらゆる場面において、そういう「私」が垣間見られるはずである。それこそが、私なりの成長と成熟の歴史だったと言っていい。

このことは、もう一人の上司との出会いについても言える。

以前にも述べたが、私が最初に配属された契約第二課は、新人教育のために特別に新設された部署だった。戦後日本の復興を支える経済の活性化に伴って、損害保険の必要性が増していく時代だった。そのような社会を背景に増大する保険契約の手続き事務をこなしながら、保険の基本的な仕組みを実地に学習することが、私たち新人に課せられた仕事だ。

ここでは夜11時まで残業するということがざらだったわけだが、それには一人の教育熱心な課長(当時)の存在が大きく関係する。山口茂というその人物は、保険を生業とするその後の私の人生に絶大な影響を与えた最重要人物の一人だ。この山口さんの逸話にはこと欠かない。

ある日の夕方、新人の一人が山口課長の席に呼ばれた。そこで二言三言の会話があった直後、私たち新人10名に突然の招集がかかったのだ。そして、課長のデスクを取り囲むように居並んだ私たちに、開口一番、こんな言葉が発せられた。

「宿題として読むようにと言っていた、建物の取り扱い規程について、質問は?」

穏やかな口調だが、問われている方の心中は穏やかではない。宿題をやってきている者はまずいないからだ(もちろん課長はそれをうすうすわかっている)。すると、課長は矢継ぎ早に言う。

「では、念のため、当方から質問する。いいかな?」

しかし当然、その質問には誰も答えられない。実はここからが本番である。保険知識の特訓的教授が始まり、これにこんこんと説教が加味され、気がつくとすでに本来の終業時間はとっくに過ぎている。山口課長によるこの「修行」が一段落ついてから、ようやく担当の書類処理をするしかないので、結果、実際の終業は11時を過ぎてしまうのだった。しかも、それがほぼ毎日のことなのだ。

これだけなら、単なる説教好きの意地悪上司の話にすぎないのだが、山口さんの場合は、こんなことでは終わらない。会社中から「仕事の鬼」と畏怖された彼の一面がここに見られる。

あるとき私はお見合い話を口実に、その当日に定時で帰ろうと課長に挨拶に行くと、山口課長は私のデスクを点検するため急接近してくる。そして、実に厳しい一言を浴びせるのだ。

「書類の“即日整理”がわが課のモットーだが、君の書類箱には未整理の書類が残っているじゃないか!」

「いや、あの…課長…、実は、今日は私のお見合いなんです」

しかし、お見合いごときで攻撃の手を緩める御仁ではない。

「君ね、お見合いなんてーのはね、いつだってできるんだよ。しかしね、“即日整理”というのは、まさに今日、この場でしかできないことなんだよ!」

私は唖然として立ちすくむしかない。そして、課長の強い語気に何も反論できず、しぶしぶ席へと戻るしかなかったのだ。こうして、私の架空のお見合い話は潰されてしまったのである。

いつの間にか、仕事への胆力を鍛えあげられていた

「山口課長は大変な人だ」

蝦蟇さんというあだ名までつけられた山口課長のことを、当初、あまり良く言う人は少なかった。一時期、私も、「近づけば何を言われるかわからない」と、距離を置いていたが、さまざまな小言や叱咤を受けるにつれ、彼の厳しさの背後に何か別次元の意図があるような気になってきた。なぜかと言うと、時として極端な厳しさを表明する山口さんだが、私から見ても真面目で仕事熱心な部下に対する方が、その語気の勢いが増しているように思えたからだ。しかも、その強い口調の中にも人としての温かさが感じられるのである。

当時の山口課長との係わりでは、こんなこともあった。

火災保険の顧客が所有する工場などの対象物件の調査には、契約課が立ち会うことが常だが、そのあとには必ず顧客にお礼の手紙を書くことが礼儀だ。しかし、私たち新人が最初から社会通念に則った礼状をうまく書けるわけもない。そこで、山口課長の丹念で厳しい添削指導が入る。

自分の礼状に実に多くの「朱」で訂正が入るので、悔しさのあまり一計を案じ、私は密かに「商業文の書き方」という参考書を購入。その例文を少しだけアレンジして課長の添削指導のハードルを無事通過しようと思ったのだが、なんと、これにも「朱」の雨が無残にも降り注いだ。

「課長、これは『商業文の書き方』という本から抜き出したものなんですが…」

そう抗う私に、「その著者は誰か?」と聞かれたので、「三越の文書課長さんです」と応えた。

すると、山口課長は自信たっぷりにこう返してきた。

「君はいったい、三越の文書課長と安田火災の契約課長のどちらを信用するんだ?」

この開き直りには、唖然とするしかない。私にはそれ以上の言葉もなかった。

こういう有無を言わせない指導が日々続くのだが、不思議なことに、山口課長に対する私たち新入社員の認識が少しずつ変わっていったのだ。

山口課長は常に、部下の目下の問題点、課題を指摘するが、その具体的な指摘に異論や反論がある場合には、聞く耳を持ってくれた。しかしその部下の姿勢に、単なる言い訳が介在したり、精一杯の努力の片鱗が見られない場合は、容赦なく彼特有の“鉄槌”が下される。しかし、そんなときの山口課長は、部下の人格否定につながるような言葉は微塵も発しない。

ある日、急に取引先のスイス・リー再保険会社から役員が来賓として視察にやって来て、何やら1枚の紙をペラっと置いていったのだ。業務部の打ち合わせではこの紙の意味がわからず、山口課長はコピーを課員に配って言った。

「これを解明してみよ」

4桁の数字がぎっしりと書き込まれていたが、どんな意味があるのか誰もわからない。隣にいたS君(海軍兵学校出身、一橋大卒業の同期入社)と一緒に、クイズ感覚であれやこれやと試しているうちに、私たちははたと気づいた。その数字の配列は、一定の係数を使った等比数列になっていたのだ。いま思えば、4桁の数字自体の組み合わせが複雑だったので、いかにも難解な数学問題に見えたにすぎなかったのだ。

保険会社には自社能力でいくらまで保険を引き受けられるかというリテンション(保有)の問題がある。もし自社で持てそうにない分があれば、そのリスク分散のために再保険会社(主にロンドンにある)や他の保険会社に売る必要がある。リー再保険会社の役員が置いていった問題の紙に示されていたのは、その保有と再保険の関係をリスト化したものだった。

それまでの保険会社では、このリテンションと再保険の相関をその都度の計算によって算出していた。これが等比数列で表されるならば、一定の範囲でコード化して、電子計算機(当時はまだコンピュータという言葉は一般的ではなかった)に載せることで、計算が自動的にセットでき、業務の効率化に貢献できる。誤差が出ても、それを一定範囲に収めることも可能だ。

実は、安田火災は損保業界で初めてIBMのコンピュータを導入していたが、私とS君が作成した保有コード表を使うことによってこのコンピュータの威力が一段と向上することになったのである。

山口課長は、その後、彼が出す宿題をクリアした社員に対しては、ことあるごとにより手応えのある業務上の難題をぶつけてくるようになった。しかし私たちは以前のようには不快ではなかった。私たちは課長の提示する高いハードルを飛び越えることに、(簡単ではなかったが)むしろ面白味を感じ始めていた。そして、次のハードルがどんな高さなのか、手応えのある課題を自ずと望むようになってもいた。課長の難題にはいつも、私たちが評価され始めている証拠が埋め込まれていたからである。私たちは次第に、山口課長に飼い慣らされていったのかもしれない(もちろん良い意味で、である)。その結果、気がつくと、私たちは仕事に対する胆力が鍛えられていたのだ。

S君が私にささやいたことがある。

「ひょっとすると山口課長は大変な人だと思うんだが、どう見る?」

「うん、実は僕もそう思っているんだ」

教育熱心で信頼できる上司を持ったという感慨が、信頼できる同僚と共有できた瞬間だった。

父の市長選を在学中の友人たちが応援

1年半の病気療養中に妻となる人が看病に

入社早々の4月、伊賀上野の実家から、驚くべき出来事が伝えられた。何と、父が郷里の上野市長選に出馬するというのだ。母からの電話では、「お前も選挙を手伝ってくれ」ということだったが、入社したばかりの私は山口課長の下で毎日油を絞られている状態で、それどころではなかった。

そこで、当時、まだ東大に在学中だった佐治俊彦(旧制静岡高校からの親友のよしみで、ここでも敬称略ということにさせてもらおう)が方南町のわが家の“下宿人”だったので、彼にこの親父の選挙のことを話してみた。すると、「そいつは面白い。俺たちが応援に行ってやるよ。お前は安心して仕事に励め」と言って、早速かつての静高仲間に声をかけ、伊賀上野に急行してくれた。

そのとき父は、初め無所属で立候補したのだが、地元選出のK代議士に改進党から出るように勧められ、これを受けた。そのため、社会党が黙っていられなくなり、菩提寺(念仏寺)の住職を立候補させ、一騎打ちとなった。すると、改進党と反目していた自由党が社会党側につき、さらにこれに対抗する共産党が父(改進党)側につくという、いかにも戦後の混乱期の臭いがする選挙となった。聞けば、下馬評では五分五分の大接戦ということだった。

そんな中、友人たちの選挙応援の尽力で、とりわけ異才を放っていたのが渡辺文雄だった。渡辺のさわやかな弁舌と迫力ある演技力は、選挙演説の域を超えて、聴衆を魅了する熱演ぶりだった。後に俳優として活躍するその片鱗が、すでにこのとき現れていたと言える。私は投票日間近の数日間だけ休暇をもらって駆けつけたが、開票結果が出る前に東京に戻らざるをえなかった。

そして開票。結論から言ってしまえば、残念ながら、父は200票という僅差で相手候補に敗れてしまった(当選者、落選者ともに、得票は約1万数千票だ)。父本人や家人はもちろんだが、佐治、渡辺ら、東京から駆けつけてくれた友人たちの落胆ぶりも大きかった。

しかし、父は友人たちの応援ぶりに感謝しきれないほどのうれしさを感じたのだろう。選挙後、佐治たち選挙応援団の仲間へのお礼として、南紀から奈良、京都への旅行(尾鷲、勝浦と回ったようだ)をプレゼントした。この旅の最後に、友人たちは、かつて私が旧制高校への受験勉強のために下宿した京都の帰白院に逗留し、そこで大いに歓待されたようだ。

後に方南町の家に届いた父からの手紙には、選挙にまつわるさまざまな出来事や友人たちへの感謝とともに、一言、次のように認められていた。

「お前が東京で就職したがっていた訳がわかった。本当に良い友だちを持てて幸せだな」

父親の選挙が一段落したころ、新入社員である私の厳しい仕事の日常が佳境に入っていた。とは言え、新人教育にも仕事にも熱心な山口課長の指導の下で、さすがに1年も経つとそれなりに保険業務の中身がわかってきたし、面白みも感じ始めていた。

しかし、当然のことながら、ときどきは息抜きも必要だった。

ちょうどその年の春先、すぐ上の姉の未子が、当時の電電公社に勤めていた稲本孝と結婚し、私の家からそれほど遠くない杉並区松庵の社宅に居を構えていた。たまの休日には、私は気が向くとそこに遊びに行き、毎日の激務の緊張感を気心の知れた姉のところでほぐすことができた。義兄もまた温厚な人柄で、私の話し相手になってくれた。

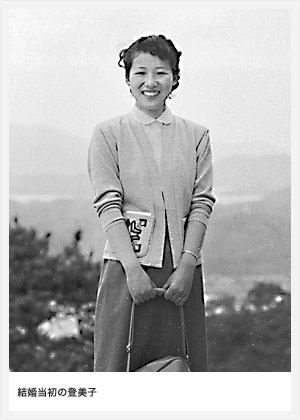

そんなあるとき、義兄が自室の窓のガラス越しに、隣の庭の方を指さして言うのである。

「一義君、ちょっとあっちを見てごらん。ほら、あそこあそこ」

促されてその方向を見ると、そこには一人の女性が屈んで花を摘んでいる。当時の窓ガラスは今のように完全に歪みのないものとは言えないが、私にはその女性がとても魅力的に思えた。思わず、「きれいな人ですね」と応えると、義兄はにこっと意味ありげな笑みを浮かべたのだ。

実はこれが縁となって縁談が持ち上がる。すでに義兄から隣家のその女性の両親へと、少なからず根回しがなされていたのだった。

その矢先、何としたことだろう、社内の健康診断にひっかかり、軽度の結核であることがわかったのだ。幸い肺への浸潤はごく初期の段階で、自覚症状はなかったが、「この際、徹底的に治す方がいい」という医師の勧めに従うことにした。

まだ入社して約1年半足らずだ。しっかり健康を取り戻して、もっとバリバリと働きたいという気持ちがあったからだ。そこで、当時、長期の療養所として知られていた伊豆の逓信病院で療養生活を送ることにした。昭和29(1954)年の春のことだ。

一方で、この病気療養のために縁談は水泡に帰すと思い、その女性のことは諦めかけていた。ところが、彼女の姉の夫が電電公社の医者で、「この病気は必ず治る」と確信していたらしく、縁談は解消されることがなかった。それどころか、病院を世話してくれたうえに、彼女に見舞いに行くよう勧めてくれた。昔から不治の病と言われ、偏見を持たれた病気だったにもかかわらず、私は見捨てられることがなかった。

それでも入院当初は、清浄な空気を吸い、安静にしていることよって直すしかないと言われた。そのうえ、肋骨をつぶして肺を圧縮する圧迫気胸という荒っぽい療法が検討されて、少し気が滅入ったりした。入院患者の中には重症の人もいて、何人かの野辺の送りも経験した。

ところが、ありがたいことに、ストレプトマイシンやパス(パラアミノサリチル酸の通称)といった抗生物質が日本でも保険適用になり、私の入院中に臨床の場でも一般的に使われるようになった。入院の後半からは、これらの妙薬によって驚くような早さで回復に向かい、完治することができたのである。

わが家の建て替え設計監修は丹下健三氏

妻の故郷、尾道での心躍るひととき

話が少し私事に入り込みすぎたかもしれない。ことのついでに(と言っては何だが)、私事の最たることについて付け加えておこう。

約1年半の入院生活を終えた頃、献身的に入院先にまで足を運んでくれた女性との結婚を意識していたため、それまで住んでいた粗末な家を建て替えることにした。そこで、旧制静岡高校の先輩で東大工学部で土木科を専攻した松下忠夫さん(のち西松建設副社長)に建築を依頼。さらに松下さんの友人で、建築学科出身の杉重彦さん(映画『青い山脈』に出演していた杉葉子さんの従兄弟だ)が実際の設計を担当してくれることになった。すると杉さんは、建築学科のある助教授に監修を願い出たという。

「そのうち建築家として有名になる人だから」

杉さんがそう言っていた人物をあとから知って驚いた。何とそれは丹下健三氏だったのである。実際、当時としてはモダンな船底天井でトタン屋根、多湿な日本の気候に配慮した快適な家に仕上がった。完成後には杉重彦設計、丹下健三監修ということで住宅雑誌に紹介され、私としても誇らしいい気持ちだった。だた、設計というより施工上の問題だと思うが、惜しむらくは強い雨に曝されると時として雨漏りがしたので、ちょっと困った覚えがある。

そして昭和30(1955)年12月20日、私はめでたく結婚することができた。妻の名前は登美子。ことが早く進んだのも、療養中の私を献身的に支えてくれた登美子へのせめてもの感謝を込めてのつもりだった。

その新婚旅行では、湯河原からスタートして伊勢、志摩、伊賀上野を経て、奈良を回ったが、前にも述べたように、写真好きの私にとっては四六時中珍しい被写体を漁る撮影旅行そのものと化していた。とりわけ奈良の各古刹での仏像撮影は、当時新製品だった富士フィルムの3M(ISO150)で思う存分夢のような撮影三昧に耽ることができた。普段は日々の仕事の合間に都会の風景を撮ってばかりいたから、旅先での私にとっての非日常の光景や被写体は、フィルムに定着しておくべき何よりの宝物に見えたのだ。このときのフィルムは大事に保管していたつもりだが、最近になってなぜか鑑真和上の写真だけが見あたらない。

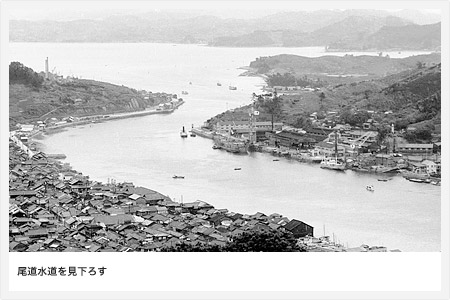

結婚の翌年(昭和31年)、妻となった登美子の故郷尾道に挨拶に行ったときにも、この写真好きのキャラクターはそのまま行動に現れた。とは言え、尾道という場所の魅力が優っていたからでもある。

登美子の父親はすでに他界していたが、義母と義兄が、瀬戸内の見事な鯛をはじめ、新鮮な魚介づくしで私をもてなしてくれた。山国育ちの私にとっては目を見張るばかりの豊かな海の幸だった。

歓待は料理でのもてなしばかりではない。私が写真好きと知った義兄は、尾道の魚市場を案内してくれた。地元の関係者に顔の利いた義兄は、通常は素人が入れない市場に立ち入る許可をもらい、生き鯛の競り市を見学させてくれた。迫力ある掛け声とともに鯛の価格を競る光景に興奮し、気持ちを昂揚させながらシャッターを切った覚えがある。

さらに市場に続く店舗街(卸売も小売もあった)に足を踏み入れると、そこには鯛が山のように積まれている店があちらこちらにあって、まさに瀬戸内の漁港でなければ見られない貴重な場面に遭遇することができた。

一方でまた、私は尾道の街そのものにも愛着を感じた。とりわけ海風の漂う路地裏の風景には、10歳近くまで海を見たことのなかった私にも、何か懐かしい情感を呼び起こすものがあった。さらに、山が海近くまでせり出して坂の多い尾道は、石段を少し登って高台から見下ろす街並みや尾道水道の風景も、また格別の情感を誘っていた。

もちろん私は、これらすべてにカメラを向けることは忘れなかった。

後年、福山に製鉄工場ができ、瀬戸内海沿岸に次々と化学工場が建設されるようになると、次第に鯛が獲れなくなり、生きた鯛の競り市も姿を消すことになったと聞く。一時の旅人の勝手な言い草かもしれないが、あの時代に撮った光景がすでに失われたのだと思うと、ややピントは甘いが、いま手元にあるこれらの写真もえらく貴重なものに思えてくる。