【第2章】復興から「成長」へ[第2部]「場」を生き抜く

自動車保険とともに自己成長する [昭和48(1973)年〜昭和49(1974)年/45歳〜46歳]

西新宿本社ビル建設前史

「東京は西南に向かって発展する」と三好社長

いまはさまざまな高層ビルが林立する新宿副都心界隈も、昭和30年代半ば頃までは淀橋浄水場跡地という名の広大な更地にすぎなかった。昭和46(1971)年に京王プラザホテルがこの辺りに先駆けて開業するようになってからようやく、副都心と言われる町並みのイメージがわかってきたのではないだろうか。

その一角に、安田火災海上本社ビル(2002年以降は損保ジャパン本社ビルと改名)がオープンしたのは昭和51(1976)年のことだ。

私自身は会社の不動産部門に係わったことはないので、その本社ビル建設の経緯それ自体に特別の関心があったわけではない。ただ、土地の購入から本社ビルの完成までの約10年間は、私や同年輩の社員たち(最も脂の乗り切っていた頃だ)の仕事への集中度が最も高まった頃でもあるため、次第にできあがっていく本社ビルの姿は、自分たちの仕事ぶりと会社の成長との反映であるかのように思えた。本社ビルの完成は、社員にとっても一つの励みになっていたのである。

その西新宿(古くは淀橋、場所によっては角筈と呼ばれた)に本社ビルが建てられるようになるまでには、それなりの曲折がある。また時間をさかのぼって、概観しておこう。

私が入社した昭和28年頃、安田火災は大手町の富士銀行ビル(当時。本館と称していた)を始め3つのビルに本社機能を分散させていた。会社の機動性にとって、また社員の活動性にとっても、この事態はかなり不便なことだったので、1か所への集約が望まれた。

そこで本館裏の所有地に、昭和31(1956)年に社屋を建設し、分散していた本社機能の多くをこのビルに集めた(これを別館と称した)。一部のフロアには他社に先駆けて最新のIBMのコンピュータを設置していたり、また全営業部門を移転させていたりと、社員にとっても業務の機能性・機動性を重視した職場になったという印象を持った覚えがある。本館(富士銀行ビル)と別館は隣り合っているので、それ以前の不便さも解消された。

ところが、今度は隣の富士銀行が、手狭になったということで、自らの富士銀行ビルと別館(安田所有の土地と建物)を交換したいと求めてきたのである。この交渉が始まったのは、三好武夫社長の時代に入ったばかりの昭和38(1963)年のことだった。

最初、豪胆な三好社長は、「いくら富士銀行を中心とする芙蓉グループの一員とは言っても、安田火災は富士銀行の子会社ではない」と言って突っぱねていた。しかし、この頃すでに、三好社長の中に自動車保険を核とする全保険種目に及ぶ“拡大均衡”路線構想が実現に向けて動き始めていたこともあり、社長はその戦略的な構想に向けた合理的な本社機能の統合ビジョンを携えていたのだった。

そこで交渉が実際に進められた結果、富士銀行ビル(本館)が安田火災の所有となり、昭和31年に安田火災が建てた別館は富士銀行に譲渡された。しかし本館の一部は引き続き富士銀行が使用していたため、別館にあった安田火災の各部署は、港区の虎ノ門にある西松ビルなどに分散されることになった。昭和39年3月のことだ。

そこに、東京都が所有する新宿区の淀橋浄水場跡地売却の情報がもたらされた。昭和40(1965)年1月に第1回の入札が行われるというのだ。しかし、この入札は、都の予定売却価格とはかけ離れた入札が行われたため、落札には至らなかった。もっとも、この段階では、安田火災としてはまだ様子見の状態だった。

だが、三好社長には持論があった。

「東京は西南に向かって発展する。将来に向けて、不動産への積極的な投資が重要だ」

その頃すでに、三好社長の心のうちには、東京都心の西南方向、すなわち西新宿の地に安田火災の発展可能性を秘めた自社ビルの建設ビジョンが固まりつつあったと言っていい。それに、自社ビルを持つことは全社員の念願でもあった。常務会でも検討に入る。

そして三好社長の経営的な判断が下された。昭和42(1967)年2月、第2回目の入札に参加することになったのである。

売り出されたのは3つの区画だが、安田火災が選んだのは9,338㎡(2,824坪)のブロックだった。入札には、三好社長自らが参加した。最初、社長の提示した入札価格は坪単価にして103万1,000円だった。だが、安田火災をはじめ他の2社の入札価格も都の予定価格に及ばなかったため、再入札ということになった。このとき、他の2社に落札されなかったことに、さすがの三好社長も安堵したと言う。

さて再入札である。三好社長は当初、坪単価105万で入札するつもりだったが、一度目の入札が不成立で終わったことから競争相手の手の内を推理し、当日の朝になって急きょ105万1000円に変更した。するとどうだろう、安田火災は見事にこの価格で落札したのである。三好社長による上乗せ金額、つまり1000円が功を奏したのだ。

安田火災は、この劇的な落札によって、新宿駅近くの青梅街道沿いの一角を、本社ビル建設予定地として獲得したのだった。

ところが、社長がせっかく語り草になるような落札劇を演じたにもかかわらず、社内ではまだ反対論がくすぶっていた。特に経理部では、「保険金に回すお金はありますが、土地を買うお金は一切ありません」などと冷淡な反応を示した。実は資金面からの反対論が社内でも一番多かったのだ。

そこで、もともと入札の際に土地代金の5年以内の割賦を認められていたため、都との交渉によって、土地代金の総額、約29億6,800万円のうち、約4億9,800万円を即納金とし、残りを5年間の割賦にしてもらうことにした。この延納金の1回の支払分は、約4億9,400万円だった。これを5年間で支払っていくことになったのである。

そして昭和44(1969)年4月1日、本社建設企画室(のちに本社建設本部)が設置され、いよいよ西新宿の地に本社ビル建設のプロジェクトが始動した。

高度成長期終盤に自動車保険だけで大きな成果

“承認”されるということの意味に気づく

淀橋浄水場跡地が安田火災の所有となり、昭和48(1973)年に本社ビルの建設が始まる(起工)までのほぼ10年間に、高度経済成長期と呼ばれる時代が後半から末期へと移っていた。

ちょうどその時期、私は東京営業部工場第一課(石油物件担当)から東京営業第二部第四課長へ、さらに自動車業務部業務第一課長へと異動。それぞれ担当した業務において新しい課題を抱えながら、しかし何とかそれをクリアするために職務を全うしていた。

その頃、この国はどんなだっただろう。

昭和39(1964)年開催の東京オリンピック後に訪れたいわゆる“40年不況”を乗り越えて、国民総生産(GNP)が当時の西ドイツを抜いて自由世界第2位になったのが昭和43(1968)年。その3年前の昭和40(1965)年11月から年昭和45(1970)年7月までの連続57か月という空前の長期好況期を“いざなぎ景気”と呼んでいたが、その後の国内外の経済・社会環境の変化は著しかった。

昭和45(1970)年の大阪における万国博覧会の頃には、すでに水俣病をはじめとした公害が各地で問題になっていたし、46(1971)年のニクソン・ショック、48(1973)年の第1次石油ショックといった世界経済の混乱がこの国に少なからぬ影響を与えていた。44年度に12.1%だった実質経済成長率は、49年度にはマイナス0.2%と大きく落ち込んでいる。

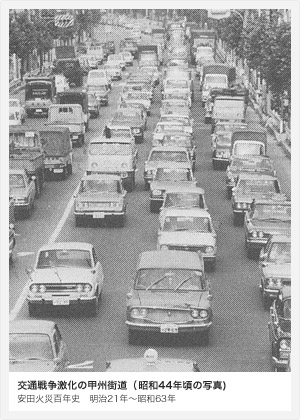

公害問題もさることながら、環境全般の悪化、急激な物価上昇、大都市の過密化と地方の過疎化、福祉政策の遅れの問題など、急激な高度経済成長がもたらした弊害が次第に表面化してきた時代だ。

しかし、総じて都市に生きる人たちの生活は適度に安定し、多くの人が自分の生活レベルを“中流”と意識するようになっていた。その生活レベルが、同じ国内の“何か”を犠牲にして成立・維持されていることが見え始めていても、都市生活者の多くはその“何か”の中身をあまり意識せずに生きてきたように思う。

そして私も、東京という大都市に生きる勤め人の一人だった。社会のあちこちに見られる問題の実像を見きわめるというよりも、会社員として経済生活に専念することの方を優先する“企業戦士”のあり方は以前と変わらなかった。いや、この頃こそむしろ、“脂の乗り切った”文字通りの働き盛りだったと言えるだろう。

自動車保険業務を専門に担当する課長時代には、前述した引き受け規制の撤廃、約款の全面改訂の他に、示談交渉サービス付き保険などのように、付加価値の高いサービスを提供する新しいタイプの自動車保険の開発に心血を注いだ。この新しい保険の開発は、自動車を切り口とする交通事情全般と産業の動向、さらに一般ユーザーの生活実態との相関性などについて研究し、当時の社会的ニーズ、ユーザーニーズを取り込みながら新たな保険を作り上げる仕事だ。これは、以前にも増して創造性に満ちた仕事だった。部下たちが懸命に取り組む姿や、彼らとの激論、取締役会での緊張したプレゼンテーションの光景などは、いまも私の記憶に深く刻まれている。

一つの課を率いるという経験の中でさまざまなエネルギーの使いどころがあったが、この時期、担当した自動車保険の収支が大いに改善できたことは幸いだった。

私が自動車業務部の業務第一課長になった1か月後の昭和45(1970)年の8月をピークとして、それまで増加傾向にあった交通事故件数が次第に下がっていて、この流れが自動車保険の収益増を後押ししていたことは事実だ。もちろん、ほかにもいろいろな要因が考えられるが、結論だけ言うと、課長を務めた4年間は、1年間に平均して200億円を超える利益を自動車保険だけで出している。

そんなあるとき、当時のH経理部長が私のデスクにニコニコ顔で近づいてきてこう言った。

「ありがとう、200億円も儲かったよ。僕でできることなら何でも聞いてあげるからな」

私は耳を疑った。社内でもとびきりの“締まり屋”として名を馳せているHさんである。以前本社ビル建設用地購入の資金についても三好社長に異論を述べた人だ。その経理部長のHさんが、仕事中にわざわざ私の課に足を運び、普段なら口が裂けても言うはずはない言葉を口にしたからだ。「何でも聞いてあげるから」とは必要経費の融通のことを遠回しに言ってくれているのである。もちろん、それはうれしい発言だった。

しかし、このH経理部長の言葉を聞いたとき、私は別の自分に気づいていた。それは、私はH部長の「ありがとう」という言葉そのものが素直にうれしかったということだ。自分たちの仕事の成果が、自分の課内だけに留まらず、その狭い小集団(課)の枠組みを超えて、会社全体の成果として“承認”されているという、ただそれだけのことが自分の喜びになっていた。

自分たちの努力によって達成できた成果が“承認”され、「自分が会社に何か貢献できたんだな」という新たな確証につながる感覚だ。おそらく、「何でも聞いてあげるから」という“対価”がなくても、それを感じることができたと思う。この感覚は、仕事への責任意識とモチベーションを高める。

私にとってこの経験は意外に新鮮だった。たわいのない感覚のように思えるかもしれないが、社内であろうとも競争原理が働く企業であればこそ、こういった相互の“承認”のやりとりが個々の仕事の円滑化につながることがあるということに気づいたのだ。

しかも、その“承認”の会話習慣を社員の間で広げていくと、職場の風通し(人間関係)がよくなっていくし、その結果、集団としての生産性や創造性が高められていく。これは、一つの小集団(課)の責任者を引き受けるという経験がなければ知り得なかったことかもしれない。以後、この相互的な“承認”の会話を自分から率先して行い、課内に密かに広めていくことにした。

この頃、私たち自動車保険業務に従事する社員は、共通してこう考え始めていたものだ。

「自動車保険で儲かったのなら、早く本社ビルを建ててほしいものだな」

この思いは、自分たちを鼓舞するためにも、ときどき社員同士でささやき合っていた。そしてその声は、三好社長にも届いていたようだった。

もっとも、本社ビル建設予定の西新宿という立地が社員に評判がよかったのは、歌舞伎町という歓楽街の至近にあることが一つの理由だったかもしれない。どの時代であっても、サラリーマンにとっての“帰りがけに一杯”という楽しみに変わりはない。(歌舞伎町はこの頃はまだ健全な歓楽街だった)

三好社長から自宅への夜分の電話

そこに潜む、人育ての“謎”

自動車保険の成績を上げていい気分でいた頃の夜分、自宅に電話がかかってきたことがあった。電話に出たのは妻の登美子だ。電話の相手は、唐突にこう言ったという。

「もしもし三好です」

登美子は一瞬、どこの誰やらわからなかったようだ。

「はぁ? どちらの三好さんですか?」

思わずこう言ってしまったものの、少し間を置いて相手の正体が判明し、「あっ!」とすっかり慌てた妻に対して、相手の受け答えはこうだった。

「社長の三好です。いやぁ、ご主人にいろいろ言いつけるものですから、今日も残業で居残っているんですよ。毎晩遅くなってしまって奥さんも大変でしょう。でも、堪えてくださいね。みんな会社のために頑張ってくれているんですよ。ありがたいことです」

実はその晩、帰りが遅くなったのは社の仲間たちと麻雀をやっていたからである。それをうすうす気づいていた社長は、私をかばってくださったのだ。

そうとは知らない妻は、三好社長の温かでウィットに富んだ言葉かけに安堵し、電話口で落ち着きを取りもどしたらしい。彼女は、それ以来すっかり社長のファンになってしまったのだ。

それ以後も、社長からの夜分の電話はたまにあった。だいたいは、自動車保険に係る細かな問い合わせだった。

「もしもし、三好だが。対人賠償保険の損害率はいくらになっていたかな?」

自動車保険担当の課長であっても、全ての細かな数字など、常に記憶しているわけではない。

「申し訳ありません。いますぐにはわかりかねますので、調べて折り返しご連絡を…」

すると社長はこう返してくるのだ。

「いや、いいんだ、いいんだ。また明日にでも教えてくれ」

ここで電話が切れて少しホッとするのだが、次の瞬間、なぜか私の脳は動き始めてしまう。

「いまの社長の質問にはどんな意味があったのだろう?」

このときすでに、私は社長の術中にはまってしまっているのだ。

「社長は『いいんだ』と言ってくれたけど、もともと明日でいいなら、今夜電話してくる必要はなかったはずだ…。では、なぜ?」

こんな自問が始まってしまうと、「今夜中に調べておこう」とか、「あの数字はどうなっていたかな?」とか、社長に質問されそうな新たな課題が脳内を巡りだす。

三好社長は半ばオトボケで電話をしてきているのだが、そのオトボケによってこちらの“先手”を取っているのだ。

つまり、こういうことだ。

唐突な質問でこちらの“先回り”をする。すると、それを聞いた人間(例えば私)は「この人は何を言いたいのだろう?」と気持ちのうえで“後追い”せざるをえない状態に陥る。疑問を抱かせ、相手に「あとを追わせる」のだ。

ただそれだけのことなのだが、この会話に巻き込まれて“後追い”せざるをえなくなった人間は、社長の発信した“謎”を追いかけ、脳の動きを否応なく起動させられてしまうのである。

ここに、三好武夫という人の「人育ての名手」「人使いの名人」たる秘密が隠されている。

もちろん、経営の最高責任者である以上、「こうしなさい」という明確な指示をすることや、必要な場合に「あれはどうなっていたか?」という質問を発することはある。しかし、日常の会話において、たわいのない質問やちょっとした発言、あるいは何気ない仕種を見せることがあり、三好社長はそこに何らかの独特の“メッセージ”を込める。

しかし、その“メッセージ”の真意がどこにあるのかと言えば、必ずしも額面通りではなく、何か次元の違うメタレベルの意図が隠れていると思わせることがあるのだ。

夜分にかかってきた電話にしても、「対人賠償保険の損害率はいくらか?」という質問の言葉上の意味は確かに明白だ。しかし、なぜそのような質問の電話を、わざわざ自宅に、しかも夜に、してくるのか? あるいは、「損害率ぐらいはいつも頭に叩きこんでおけ!」というだけのことなのか?

いやいや、三好社長の真意はそんなレベルだけには留まらないのだ。

繰り返すが、社長の真の意図は、すでに記したように、私に社長の「あとを追わせる」ことにある。

このとき三好社長は、私に「あとを追わせる」ことによって、私には「お前にはまだわからないルールで動いている別の次元があるんだぞ」と想像させている。もちろん、社長はその「別の次元」の住人であるが、私はまだその次元に立ち入ることはできない。それは、私にとってまだ「謎の次元」である。

すると私は、その「別(謎)の次元に何があるのか?」と、気になって仕方がない状態に陥るのだ。ここで私の脳は必然的に起動させられる。なぜなら、三好社長は、暗に、「オレのあとについてくれば、その別の次元が見えてくるぞ」と言っているように、私には思えてしまうからだ。

ここにあるのは、社長に「先手を取られている」と気づく私であり、同時に、「後手に回っている」と自覚する私だ。言い方を変えれば、三好社長に対して絶対的な遅れを取っている私であり、絶対的に負けている私である。

ここに、どうしても叶わない相手に「絶対に負ける」ということを体験させ、その感覚を会得させることを通して、三好武夫流の「部下を育てるという回路」が成立する。「後手に回ってしまった」と思った相手(例えば私)は、否応なく、その「謎の次元に行き着きたいという欲求と態度」を起動さられてしまうのである。

この思考(欲求)回路を通り抜けた相手(私)は、自発的かつ懸命に「自分で自分を育てていこうとする自分」に仕立てられていくことになる。まるで「自己育成回路」を持った「自助努力エンジン」を内蔵させられてしまうのである。これは、三好武夫という人のきわめてユニークな人材育成法と言っていいだろう。

私も部下を持つ身になってから、この三好社長の「人育ての方法」を真似ようと思ったことはあるが、一朝一夕にできるものではなかった。部下に「あとを追わせる」ほどの力量を自分の中に育てるまでには、まだまだ時間と経験が必要だったのである。

ちなみに、あの夜分の自宅への電話以来、私は、対人賠償の損害率はもちろん、自動車保険に係るさまざまな数値データをしっかりと頭に刻み込む習慣を身につけていた。しかし、それ以後、三好社長がそのような細かなデータについて質問してくることは、ほんのたまにしかなかった。時として私から特定のデータについて伝えようとすると、「そんなものは知っとる」とか、「自分で調べればわかることをわざわざ言うな」とか、意外にそっけない反応ばかりなのだ。

ならば、なぜ、わざわざ自宅に、しかも夜に、電話してくるのか?(笑)

私はずっと三好社長の術中にはまってしまっていたのだ。そしてその結果、三好武夫という淡々かつ堂々とした人物の味わい深さをずっと思い知らされてきたのである。

新たな戦略、自動車ディーラーチャネル工作

本店営業第六部長に昇進

自動車保険を軌道に乗せるという仕組みづくりは、多少の苦労をしながらもほぼ順調にできあがっていき、経理部長から“承認”をもらうほどの成果を上げることもできた。しかし、いち早く自動車保険に取り組んでいたT社に比べると、安田火災は自動車メーカーやディーラーとの取り引き関係が薄かった。

損害保険業務は、その扱いを本業とする保険代理店経由で行うことが基本的な業務手法だ。入社以来のその経験知があったから、私は自動車保険も専業代理店を通して普及させることが第一だと考えていた。専業代理店の仕事領域を犯してはいけないという配慮も働いていたと思う。

ところがある日、三好社長からこう指摘されたのだ。

「当たり前のことだが、自動車ディーラーは自動車の専門家だ。ならば保険代理店としてのディーラー開拓に力を入れたらどうか。発想を転換するんだ!」

一瞬、私は面食らった。この当時(昭和47年頃)、自動車ディーラーが募集した保険でかなりの数のトラブルが起きていたからだ。自動車に詳しくても保険に関しては素人であるディーラーの営業マンが、不充分な知識でユーザーに説明していたことが原因だった。そのせいで、損保業界では一時、ディーラー代理店廃止論がささやかれたほどだ。

そこで業界の課題解決ニーズを先取りした大蔵省銀行局保険第二課が中心となり、全国の財務局を総動員して、ディーラーの実態調査が行われた。対象となったディーラーは500軒にも及んだ。

後日、その調査結果を知らせるというので保険第二課に出かけて行った。すると、一人の課長補佐が私に向かってこう言うのだ。

「確かにいい加減なディーラー代理店も多いんですが、しっかりした仕事をしているディーラーもあるんですよ。そういうディーラーには代理店をやめろとは言えません」

課長補佐の物言いはもっともだった。大蔵省からの帰り、私は思案していた。そして、「しっかりした仕事をしているディーラー」が実際にあるのなら、そことは付き合って行きたいと考えた。「彼らとはパートナーになれるのではないか」と。

これを三好社長に報告すると、即座に反応があった。心強いことに、それは私の考えを補強してくれるものだった。

「ディーラーがしっかりした仕事のできる代理店になれるかどうかは、われわれの取り組み次第ではないのか。ならば、われわれも自動車業界についてもっと勉強して弱点を克服し、ディーラー代理店を育てていこうじゃないか。それが、お互いの成長につながるはずだ」

この社長の一声から始まったのが、“自動車ディーラーチャネル工作”という戦略だった。そして、この職務を専門に担うための部署までが新設されることになったのだ。しかも、驚いたことに、その初代の担当部長に選任されたのは、何と、私だったのである。またしてもサプライズだ。

最初、この専門部署の名前として用意されたのは、自動車営業推進部というものだった。だが、これから営業のために訪問するお客様に対して、「推進」という文言では「安田火災の独りよがり」と思われるのではないかという意見が出た。自動車保険による「お互いの成長」を謳う以上は、別の名称がいいという提案だ。お客様に対しても、また同業他社に対しても、警戒心を与えてはならない。自動車保険業務を通して、あくまでも共存共栄を図っていくことが主眼なのだ。

そこで、お客様に与える印象を多角的に鑑みた結果、本店営業第六部ということになった。自動車保険を専門に扱う、本店営業部の第六番目という一見淡白な位置づけである。

この本店営業第六部という専門部署の役割りは、自動車メーカーの方々と親しく接点をもち、その応援を得ながら、全国展開するディーラーと密接な保険取り引きができるよう多面的な工作を集中的に行うということだ。しかし、実際に自動車メーカーやディーラーに接してみると、その経営実態や経営者の考え方に対する私たちの理解が実に不充分だということがわかってきた。「ディーラー代理店を育てる」とは言ったものの、自動車業界について勉強が必要だったのはむしろ私たちの方だった。

自動車ディーラーと一口に言っても、メーカー系と、この系列に属さない地場系(独立系)の2つに大きく分類される。前者は、自動車メーカー自身の経営で成り立ち、後者は、地域ごとに独立した経営者(地元の有力者が多い)による運営で成り立っている。

昭和48(1973)年11月から始まった第1次石油ショックを境に、自動車販売業界も大きな変化を余儀なくされ、自動車を売るための多様な工夫が必要になっていた。私たち本店営業第六部では同じ年の7月に自動車の販売協力運動を提案し、実際にそれは発足していたのだが、最初はあまり芳しい評価を得られていなかった。ところが、石油ショックが起きると、これが大いに歓迎され、効果を発揮するようになったのである。もちろん、自動車保険の取り引きにも大きく影響し、売り上げも上昇機運に乗りはじめる。

すると、翌年の昭和49年の末頃から、同業他社も私たちの販促運動を真似るようになったのだ。

しかし、私たちはこの販促運動だけで自動車ディーラーとの協力関係を築いていたわけではない。実際の新しい取り引きの開始や拡大に大きな効果を発揮した根底には、自動車ディーラーへの融資があった。とりわけ昭和48年秋から融資の引き締めが行われていたため、銀行から資金を借りにくくなっていたディーラーから保険会社への融資要請が殺到した。

ただ、保険会社の財務部門の見識としては、自分の財務状況が悪化したときだけ融資を求め、金融市場が弛むとすぐに返済してくるディーラーに対する評価は自ずと低い。“懐”に余裕がなく、財務の安定性に欠けている証拠だからである。保険会社からの融資の目的は、ディーラー代理店としての成長を促し、自動車保険の取り引きを活性化させるための関係づくりにあるのであって、ディーラーの財務状況を助けること(本来それは銀行の役割りである)だけではないのだ。

その意味では、まず社内的にディーラーへの融資枠をいかに獲得するかに苦労させられた。幸いなことに、昭和49(1974)年の2月に安田火災は増資を行ったため、それによって資金枠が拡大した。これを当て込んで社内的に融資枠の予約を行い、そこからディーラーの要請に応えることを可能にしていったのである。

約束融資の取り消しの取り消しに奔走

やむなく社長へ直訴に及ぶ

自動車のディーラーチャネル工作を始めていた当時、保険会社によってメーカー系ディーラーへの参入の仕方はほぼ固まっていた。

トヨタはT海上、C火災ともう一つのT海上、日産はN火災、T海上、そして安田火災が入っていた。しかし、私たちが“T号作戦”のターゲットとするT海上は、すべてのメーカー系列に参入していて、ひときわ重きをなしていた。

ここは、どのメーカー系列に注力すべきか、自動車業界全体の動きを見きわめながら判断していかなければならない。そこでまず、以前からそれなりに参入していた日産、いすゞ、富士重工、スズキについては一層の深耕工作を行う一方で、私たちはホンダに焦点を合わせることにした。以前から二輪車を主体とした経営から、四輪車への進出を図るホンダの成長ぶりには目を見張るものがあったからだ。スポーツカーのSシリーズや軽自動車のN360といったホンダのヒット作は、車好きの私にも興味深いものに見えた。

ところが、第1次石油ショックが起こった直後の昭和48(1973)年12月、大蔵省から突如として融資規制の指令が出されたのである。特に小売業に対しては、融資額を増やしてはならないという厳しい内容が含まれていた。しかも、「もしこれに違反したら、社長の始末書を取る」という附則までついていたのだ。

しかし、すでに融資の予約をしているディーラーの中には、急に融資を断られたら資金繰りが立ち行かなくなると悲鳴を上げる会社もあり、これが大問題となった。

ディーラーへの融資は社内的には財務部の所管だ。財務部からは、「監督官庁である大蔵省の通達には従わないわけにはいかない!」と強く言われ、「融資取り消しもやむなし」という社内方針が決定するに及んで、私たち営業部門も「これはじっとしてなどいられないぞ」という機運が充満していった。

ここで、営業担当部長としての私の出番が回ってきた。かつて自動車保険の約款改定作業を行った際に親しくなった、大蔵省銀行局保険第二課のI課長補佐(例の陸士61期の同期だ)に直談判に行き、「クルマは急には止まれません。約束した融資まで取り消せというのは、商取引の実態を無視するに等しい措置です。今回の通達はご勘弁いただきたい」と申し入れたのである。

I課長補佐は、「少し時間をくれ」と言って、生保担当の保険第一課の担当官のデスクへと足を運び、しばらく協議をしていた。私は、何人かの担当官の議論の光景を遠目に見ながらやきもきしていたが、ある瞬間、Iさんがこちらを振り向いて親指を立てるサインを送ってくれた。そして私に近づいてきたI課長補佐はこう答えたのだった。

「昭和49年3月末までの小売業への融資については、追求しない。それでどうでしょう?」

つまり3か月の猶予を与えるので、それまでに現状の予約融資をすべて完了してしまえば“セーフ”ということだ。

私はIさんに深々と頭を下げ、お礼を言って大蔵省をあとにした。「これはよい言質を得た」とばかりに急いで社にもどって財務部に駆け込んだのだが、私の説明に対して、取締役財務部長は芳しい返答をしてくれないのだ。

「それは大蔵省の公式見解ではないだろう。君と保険第二課の課長補佐との間の私的な会話にすぎないじゃないのか? それでは私の責任で融資を出すことはできないな」

これが財務部長の反応だった。「そんなことはない」という言葉を重ねても、財務部長は頑として応じなかったので、私は困り果ててしまった。「せっかく交渉したのに、このままだと頓挫してしまう」と思った私は、財務部長の頭越しにやむなく三好社長へ直訴に及んだ。

「このままでは、融資を約束したお客様との約束を守れません。I課長補佐は約款全面改訂時の担当官で、信頼できる方です。その方がはっきり明言されたんです。融資に踏み切ってください」

すると社長は、ディーラーリスト、個々の融資予定金額、約束の内容などについて細かく質問をしたあと、しばらく目をつむって沈思黙考し、こう言ってのけた。

「わかった、オレが責任を取る。安田火災はお客様との約束を守る。融資を進めろ。いざとなったら、オレが大蔵省で始末書を書けばいいんだろ!」

そして、私がその豪胆な社長の言い放ち方に目を丸くしていると、即座に財務部長に電話をかけ、「事情は飲み込んだ。約束した融資は止めるな!」と言明したのだった。

社長室をあとにしたとき、私の取った行動はあくまでも緊急避難だと、自分に言い聞かせた。常用すべき手段でないことぐらい、自分でもわかっていた。こんなことが社内で頻繁に起こったら会社は成り立たないだろう。だが、自分の使命が自動車保険市場を一層拡大していくことにあり、そして、そのためには自動車ディーラーとの共存共栄こそが生命だと心底思っている私には、多少乱暴だと誹られようとも、なりふりなどかまっていられなかったのである。

こうして私たちは自動車ディーラー各社に約束通りの融資を続けることができた。それによってディーラーの経営陣からは、「いざというとき安田火災は頼りになる」という評価をいただけたことが最大の収穫だった。この評価が私たちへの信頼につながり、その後の取り引きの拡大に大きく貢献することができたからだ。

そして、うれしいことに、社内の各ディーラー担当者たちから私たち本店営業第六部への信頼も高まった。その根底にあったのは、ディーラーチャネル工作の推進の基礎固めを進めてくれたという評価だった。これを知ったとき、一つの成果は自分一人のものにするのではなく、他の社員と共有することによって、会社に貢献する喜びが倍増するものだと思えてならなかった。

ただし、しばらくの間だが、財務部からは白い目で見られる時期が続いた。

ホンダとのおつき合いから得られた“知的資産”

三好武夫と本田宗一郎の豪快な会話

成長著しいホンダに注力して自動車ディーラーチャネル工作を進めていったことは、その後の安田火災に大きな収穫をもたらすことになった。これは単に利益を上げるという理解だけでは済まない、企業の人材観や経営観にまで及ぶ豊かな“知的資産”と言うべきものだったと思う。幸いにも、私はそれを実感できる現場に何度か立ち会うことができた一人だ。

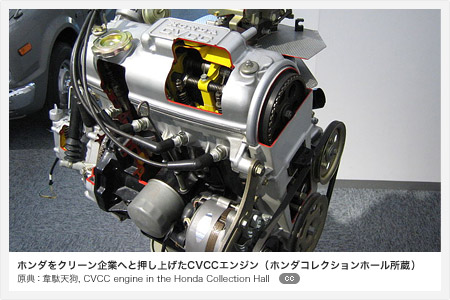

アメリカで訴追にまで至ったホンダN360の欠陥車疑惑は、日本でも問題とされ、昭和45(1970)年前後にはそのイメージダウンによって経営自体を大きく揺さぶるほどに影響した。しかし、アメリカの排気ガス規制法(マスキー法)による規制値を世界で最初にクリアした低公害エンジン、CVCC(Compound Vortex Controlled Combustion、複合渦流調整燃焼方式)を搭載したシビックの発売によって、ホンダはまさに起死回生を果たしたのである。

そのCVCC搭載のシビック(1.5Lモデル)の新車発表会に三好社長のお供として出かけて行ったのは昭和48(1973)年の12月。私が本店営業六部長になり立てのころだ。場所はホテルニューオータニである。

自動車メーカーの新車発表会とあって、さすがに会場は華やいだ雰囲気で満ちていた。あちこちで歓談している人混みのなかを行く三好社長のあとについていくと、社長は突然「本田さん!」と大きな声を上げ、右腕を高く掲げながら一人の人物に近づいていく。見ると、数メートル先に満面の笑顔を浮かべた本田宗一郎氏ご本人が、こちらは両手を大きく広げて三好社長を迎えてくれているのだ。当時の本田さんは社長を退かれたばかりで、取締役最高顧問というお立場だった。

この頃すでに安田火災とホンダの取り引き関係は少しずつ始まっており、三好社長は本田さんと何度かお会いする機会を得ていた。そのたびごとに社長は、本田さんの人柄と事業家としての器量の大きさに惚れ込み、本田技研工業という会社が携えている成長のポテンシャルを見込んでいたのだ。自動車業界に新しい風を吹き込んでいた当時のホンダの魅力は、三好社長の目からも、本田宗一郎という人物抜きには考えられなかったと言える。その意味では、私が本店営業第六部長になって以後、安田火災がホンダに注力する戦略に打って出たのも、三好社長のこの見立てと決して無関係ではない。

その本田さんとの会話のなかで、三好社長は急にこんなことを話し出した。

「お宅のシビックはCVCCというエンジンを積んだ低公害車だそうですな。50台ばかり分けていただけませんか」

この言葉を聞いて、さすがの本田さんも目を丸くし、あの甲高い声で大笑いし始めた。そして、「おーい、川島、川島! 安田火災さんがシビック50台お買い上げだぞー!」と、少し先の方にいた川島喜八郎副社長(当時)を呼びつけたのである。

本田さんは感激して、三好社長の手を取って小躍りしていた。このときの二人の豪快な言葉のやりとりを思い出すと、いまでも笑いが漏れるほどだ。

種を明かせば、三好社長のシビック購入の発言は予め用意されたものだった。安田火災ではそれまで他社製の軽自動車を社用車として使っていたのだが、いろいろ不具合も生じていたので、そろそろこの軽自動車の大半を買い替えようという話が社内で持ち上がっていた。これを聞きつけた三好社長は、「今後ホンダとの取り引きを本格的に増やしたいのなら、この機会に、 本田さんへの“手土産”としてシビックの購入話を持っていこう」と決めていたのだ。もちろんそこには、「サプライズで本田さんを喜ばせたい」という三好社長一流のサービス精神もあった。

このあと私は、このシビック購入の件で川島副社長と交渉ということになった。ホンダ経営の一翼を担う副社長を前にいささか神妙な面持ちの私に、「伊室さん、50台と言わず、70台お願いしますよ」と、川島さんはいきなり台数を釣り上げてきた。さすがに営業畑を叩き上げてきたホンダの副社長の先制攻撃に、私は意表を突かれたという顔をしていたに違いない。私は少しもったいつけたような間を置いて、「はいわかりました」という返事をした。

その交渉ごとを横から見ていた人間は、「なんだ、不甲斐ないじゃないか」と私を謗ったかもしれない。しかしそれはお門違いだ。なぜなら、社用車の買い替えの件はすでに経理部長の裁可を得ており、「ほとんど全社用車を買い替えるつもりでもいい」というありがたい言葉をもらっていたからである。

最終的に何台まで買うかということは決められていなかったが、台数の交渉に入ったときには相手が口にした台数をすべて了承するということは私も決めていた。ただ、そこまでのすべてが、実は三好社長が考えていたシナリオだったのである。私はその筋書きを演じていた役者の一人に徹していたのだ(私はこのとき、大所から描かれたシナリオのワンシーンを演じる、役者というものの愉快さを初めて知った)。

以来、安田火災の営業用社用車としては、ホンダのシビックが全国的に配車された。と同時に、ホンダの川島副社長の大きな後押しによって、安田火災のホンダ工作は一気に進むことになる。

ホンダ藤沢武夫副社長との出会い

経営者の大事な仕事、後進の育成

話は少し前後する。

昭和48(1973)年の7月、退任されるS常務が本田技研工業の藤沢武夫副社長に退任の挨拶に行く際、「この機会に君を藤沢副社長に会わせてあげよう」とおっしゃってくれた。そこで、技術に専念する本田宗一郎社長を企業経営の側面から徹底して支えた藤沢武夫という人に一度お会いしたいと思っていた私は、二つ返事でお供することにした。

外部の人間はめったにお目にかかれないという話ばかりが聞こえてきた人だ。それだけに初対面の印象は強烈だった。

応接室での一通りの挨拶のあと、ソファにゆったりと腰掛けたS常務に投げかけられた藤沢さんの言葉はこうだった。

「Sさん、あなたは常務をやめるのが淋しいですか?」

いきなり急所を突くような問いをさらりと口にするお方だ。S常務は反射的に答える。

「そりゃあ、淋しいですよ、藤沢さん」

これに対して、藤沢さんは語気を強めて追い打ちをかけた。

「Sさん、あなたは仕事をしてこなかったんじゃないですか?」

ご両人の会話にじっと耳を傾けていた私は、ギョッとさせられた。退任の挨拶のために表敬訪問をしている人間に対して、「ずいぶん辛口な言葉を投げつけるものだな」と感じたからだ。

もっとも、藤沢さんは常磐津の名手としても知られた趣味人で、長唄を玄人並みにこなすS常務とは、三味線という共通の趣味を通して深いお付き合いをされていた。ここでは、その親しい間柄であればこその言葉のやりとりだということを理解しなければならない。

藤沢さんは続けた。

「Sさん、経営者の大事な仕事は、立派な後進を育てることにあるんですよ。あとに続く人間をしっかり育ててきたなら、何も淋しいということはないはずです。いま、あなたは淋しいとおっしゃった。それは後進を一人前に育ててこなかったと言っているのと同じですよ」

これは友人であればこそ口にできる言葉である。そして、その厳しさを受け止められるのも友人であればこそだ。S常務が何も異論をさしはさむことなく、無言で頷いていたことが、藤沢さんの言葉の浸透力を物語っていた。S常務は自分の会社人生のすべての意味合いを反芻させられていたに違いない。私の心の奥底にも“何か”が埋め込まれた思いがした。

それから3か月後、本田技研工業の社長、副社長がそろって後進に道をゆずったというニュースを耳にした。自動車業界だけでなく、日本中が驚きに包まれた出来事だ。

まだ60代のオーナー社長とその腹心の副社長が、なぜそれほど早く経営のバトンタッチをしてしまうのか? 私の周りにもそんな疑問をもつ者は多かったが、一方でその潔さに感心する人間も少なからずいた。

それは、N360の欠陥車疑惑でホンダ全体がまだイバラの道を歩んでいたころだ。責任ある経営者としてその過酷な事態を正面から捉えていた藤沢副社長は、まず先に自分の引退を決意し、そして技術者としては曲がり角にあったとされる本田宗一郎社長にも引退を勧めたという。お二人の劇的な同時引退によって、欠陥車問題で傷ついた企業イメージを払拭し、これに続く低公害エンジンCVCC搭載のシビックの発表によって、ホンダを新しい時代のクリーン企業として再構築したいと考えたのである。

しかし、それだけではお二人の同時引退劇の片面だけを語っているにすぎない。大事なのはその先、つまり優れた先達であるお二人を引き継ぐ人間の問題である。後任が育っていなければ、この引退劇はありえなかったはずだ。

実際、お二人の後任には、社長に若い(当時45歳)河島喜好氏が、副社長には川島喜八郎・西田通弘の両氏が引き継いだ。そして、このお三方による、いわゆる“ホンダ・トロイカ体制” の時代には、本田・藤沢時代の売り上げ3,000億円規模を約5倍の1兆数千億円規模にまで押し上げたという。その実績を考えれば、まさに昭和48年のあの劇的な世代交代が、その後のホンダにおける絶大な推進力の源泉となったことがわかる。本田・藤沢体制を受け止め、より大きく成長させる人材基盤が確実に育っていたことの証しである。

本田さんも藤沢さんも、自分たちの子弟を本田技研工業には入社させていない。創業者一族やその近親者による経営というものが企業私物化の元凶となる可能性を見きわめていたのである。これは、「企業は社会の公器であるべき」という、本田さんの信念の一つだった。社名に「本田」という名前を入れたことすら後悔していたと言われる本田さんならではの考え方だ。

もちろん、本田さんが全幅の信頼を寄せていた藤沢さんとの間に、この考え方が支持され、共有していたからこそ、この厳格な採用方針と徹底した人材育成の社風が成り立ったわけである。

三好社長は、私などとは比較にならないくらいの頻度で本田さんや藤沢さんと接点を持たれていたわけだが、よほど彼らとお会いすることがうれしかったのだろう、そのたびごとに笑顔を浮かべ、こう言うのだ。

「いいか、ホンダへ行くときには契約をもらおうなどと思って行くんじゃないぞ。まず勉強させてもらおうと思う気持ちで行くんだ」

三好社長は本田宗一郎や藤沢武夫という稀代の経営者を通して、そして本田技研工業という会社のあり様を通して、会社経営の真髄を見きわめようとしていたかのように思える。いま振り返ると、私にしても、ホンダとの取り引き経験においては、会社の利益に直接結びつくようなビジネス(もちろんこれは歓迎すべきことだ)を超えて、やはり企業人として学ぶべき“知的資産”を授かっていたのだと感じることが多い。

本田氏曰く「現場はウソをつかない」

三好社長曰く「現場に目を向けろ」

もう一度、本田宗一郎氏にご登場願うことにする。彼はこんなことを言っている。

「会社で一番ウソを言うのは常務、次は部長、その次は課長だ。現場はウソをつかない。インディアン、ウソつかない」

この言葉には、簡単には笑い飛ばせない企業組織の真実が込められている。もちろん、本田さん一流の誇張表現だとは思うが。

「社長は技術畑出身であるべき」(本田さんの盟友、藤沢武夫副社長の言葉)という基本原則の通り、本田さん自身は勇退されるまで技術者という立場を貫いた経営者だ。技術の最高責任者としては、常に開発の現場に足しげく通い、現場のエンジニアたちと率直な意見交換をすることに多くの時間を割いていたという。浜松の町工場から身を起こした本田さんは、終生、現場が好きだったと見える。

もっとも、本田技研工業が世界に名を馳せる大きな会社に成長してからは、その無類の現場好きが逆に作用して、後進の技術者たちからは煙たがられたり、時には自分の技術にこだわりすぎて開発者と激しく衝突したり、ということもあったと聞く。しかし、最終的にはただの“一技術者”という立場だけではなく、“社長”つまり経営者としての慧眼を自ら培っていたのだと、私には思えてならない。それがいま引用した言葉に凝縮されているのだ。

「現場はウソをつかない」という本田さんの言葉を裏返せば、「真実は現場にある」ということになる。では、なぜそんなことをわざわざ述べたのだろう。

人は、主観的なものの見方から完全には自由になれず、普段は自分の感情やら未検証の仮説やらを混じえて発言していることの方が多い。だから例えば、自分にとって都合の悪い事実を伝えなくてはならないとき、その都合の悪い部分(例えば果たすべき責任)をできるだけ小さく見せておいて、相手には聞こえのいい情報として伝えるなどという事例は、ままあることだ。

場合によっては、本来は自分が取るべき責任を、他の誰かになすりつけて伝えるなどという悪行も、世の中には存在する。その結果、重大な事実が意図的に隠蔽されたり、有効な情報が伝えられなかったり、ということが起こる。そして、そこには責任をなすりつけられた“無実の犠牲者”が取り残されることになる。

本来はあってはならないことだが、ある急迫した事態が襲ってきたとき、自分を守りたいという一心から、心の奥底に眠っている感情や欲望が頭をもたげ、事実に目を背けた情報を流すなどということは、実は誰の身にも起こりうることかもしれないのだ。

このようなことが、もし会社組織の中で発生すれば、とんでもない不利益を会社にもたらすことにもなる。

本田さんの言葉の真意は、この点にフォーカスされていたと考えられる。一般社会でもそうだろうが、とりわけ利益を追求する企業という集団においては、個人の感情・欲望の尺度と倫理的な“公正さ”の尺度が一致するとは限らないからだ。

もし本田さんが、社長業だけに専念して、いつも取締役や部長クラスからの報告を受け取るだけの立場だったら、おそらく引用した言葉には説得力はなかっただろう。

彼は常に、技術者として現場に立ち入る。そしてそこで、自分の目と耳と手で目前の事実を体験する。技術者である以上、その体験した事実は誤魔化しようのない「自分にとっての真実」となる。

つまり、技術者として開発の現場をつぶさに見聞きし、一方で社長として経営陣や中間管理職と交わるとき、技術者である本田さんは、「自分自身で確かめた現場の事実にこそ信頼性の軍配を上げる」ということを言っているのだ。現場を知る本田さんは、社長という立場に入ってくる情報には間違ったものもたくさん届いているということを、経験的に見抜いていたのである。

ここでもう一度、三好武夫社長の話に戻ろう。

三好社長もまた“現場主義”というべき考え方を持っていた。ホンダのような技術が絡むモノづくりの現場ではないが、保険会社にとっての現場と言えば、保険市場の最前線を担う代理店であり、そして全国に展開している支店・営業所といった営業拠点である。

かつて三好社長は私に言ったことがある。

「内ばかり見て仕事をするやつが増えると、会社は危うくなる。常に外に目を向けろ!」

「内」とは文字通り、会社内部のことである。社内ばかりに目が向いている人間は、ともすると「上」の顔色をうかがうような狭量な仕事しかしなくなるというのだ。それでは確かに会社はいつか立ち行かなくなるだろう。

それに対して、「外」とは保険市場の現場を担う代理店のことを指している。一般的な経営者なら、この「外」を「下」と表現するところだろうが、三好社長は保険市場の最前線にある代理店を安田火災本社との上下関係で位置づけたりはしない。文字通りの安田火災の代理であり、「外」に位置する自分たちの“分身”なのである。

つまり、「外に目を向けろ」とは「代理店に目を向けろ」であり、さらには「現場に目を向けろ」とつながっていくことになる。

ここには、安田火災の「外」の“分身”という位置づけをもった代理店を大切にしなければ、自分たちの会社は発展しようがないという信条が込められているのだ。

三好社長は、自動車保険をはじめとした新しい保険種目の事業展開に先鞭をつけ、従来の主力商品である火災保険や海上保険とは別角度からの営業チャネル開拓を重視してきた。保険市場の拡大に協力していただく代理店の育成には、大変な労力を費やしている(社長就任以来の“拡大均衡”路線だ)。 その流れのなかで、安田火災が、業界に先駆けて特に代理店研修制度の整備や新代理店制度の拡充に注力してきたのも、何よりも保険市場の“現場”である代理店を大事に思ってきたからにほかならない。ここには、保険営業の戦略的な“現場主義”の考え方が端的に凝縮されている。

市場動向によって特別に“汗を流す”

某ディーラー代理店による「取引停止」事件

自動車の専門家集団であるディーラーを保険代理店として育て、損保会社とディーラーがともに成長していく──。こうした私たちの自動車ディーラーチャネル工作は、その後の自動車保険市場の拡大に大きな成果をもたらした。これは確かだ。

ただ、ディーラー代理店には、専業代理店とは違ったむずかしさがあったことも否めない。そのときどきの景気動向によって自動車の売れ行きが左右され、売れないときのディーラーとの関係調整には特別に“汗を流す”必要もあった。

昭和48(1973)年11月の第1次石油ショックのあとには、それ以前には好調だった自動車の販売も極端に下降線に入っていた。自動車が売れなければ、それと連動して自動車保険の新規契約は増えない。私たちもいろいろと協力しようと工夫するが、ディーラーによっては損保会社に厳しく対応を迫る会社も出てくる。

このケースは、地域の有力者が経営する地場系のディーラーに多く、その地域の営業担当の中には、汗を流すだけでなく、きつい言葉を投げつけられて涙すら流す者も現れる。

「お前のところの支店長の挨拶の仕方が悪い」

「そんな態度なら取り引きはやめだ!」

こうなると、ほとんど八つ当たりにしか思えない。ディーラーの経営者が不機嫌だと、さんざん罵倒された挙句、本当に半ばべそをかいて支社・営業所に帰ってくる営業マンもいた。

当時のディーラー代理店には、「ついでに自動車保険を売ってやっている」という意識を持っている人もいて、こちらに問題があると思えなくても、上から被さってくるようなお小言を頂戴する。私たち安田火災の営業担当者は、どの代理店も安田火災の代理として丁寧に応対することを常に意識しているのだが、壁にぶつかる場合もあるのだ。

そんな典型的な事件が、神奈川県内の某自動車ディーラーとの間で起こった。

あるとき、そのディーラーの常務が、代理店契約を結んでいる4社の保険会社に対して、「保険営業の専任者を常駐で1人、張りつけさせろ」と言ってきたのだ。

要するに、自動車が売れていない昨今、保険営業専門に1人貸しなさい、そうすれば、自分のところの営業マンが自動車営業に専念できるようになり、自動車の売上向上の助けになる…、という意図である。最初は“提案”という体裁だったが、ほとんど命令に近かった。

しかし、代理店への保険会社からの常駐は、保険の公正な募集を侵害する可能性があるので、「保険募集の取締に関する法律」で禁止されているのだ。ディーラー側はそんな法律のことは知らなかったために、横車を押してきたのである。

それに対して、安田火災の横浜支店長Uさんは、「それは法律違反になりますから、うちは常駐者は出しません」ときっぱりと断った。もちろん、これは正しい判断だ。

ところが、自動車保険への参入がかなり遅れていたある1社が、このディーラーの“提案”をすんなりと受け入れてしまったのだ。シェア獲得競争に遅れをとっていたこの会社には、相当な焦りがあったと見られる。

となると、法律違反を盾に明確に断った安田火災への風当たりが俄然強くなる。そのディーラーの常務は、「常駐者を出すという会社もあるのに、お前のところは何だ! もう取引停止だ!」と、怒りを隠さず横浜支店長を面罵したという。

横浜支店の自動車ディーラー部門は、私が部長を務める本店営業第六部の管轄範囲だ。一つのディーラー代理店から取引停止を宣告されたとなると、それはかなり重大な事例であるから、通常ならまず、わが本店営業第六部に報告が上がってくるはずだった。ところが、その情報は私の部署を通り越して、いきなり営業統括を担当する常務のところに行ってしまった。しかも、その詳しい経過は一切説明されず、法律無視の取引停止という結果だけが知らされたのである。

もちろん、そのような重大情報が常務に行けば、社長の耳に入らないわけがない。三好社長は早速、ディーラー工作担当の部長である私を呼びつけ、言い放つ。

「ディーラーにこれほど力を入れている最中に、取引停止になるとはどういうことだ!?」

私は何のことを言われているのか皆目わからない。「はあっ?」と困惑する私に、社長は続けた。勘のいい人だ。

「なるほど、お前もコケにされたわけだな」

この一言のあと、「こういうトラブルはな、ほっといてはいけないんだ」という意味深長な言葉を口にし、「あとから連絡するから、楽しみに待ってろ」と、その場は私を放免してくれたのだった。

ここからの三好社長の行動が面白い。

それから数日後、三好社長は「ちょっと大阪に行ってくる」と秘書課に一言かけ、秘書を1人連れて東京駅まで社用車で行き着く。そして、その秘書には、「ここからはおれ1人で行くから」と言って、新幹線に乗り込んだが、なぜか新横浜で下車するのだ。しかも、東京駅で降りたはずの社用車を新横浜まで回すよう、すでに運転手に命じていたのだ。そしてその社用車に乗り込んだ社長は、横浜にある例の某自動車ディーラー本社へと単身乗り込んだのである。

余談だが、こういうときの三好社長の思考回路は、私などにはまったくわからない。社用車で行くなら、なぜ最初から横浜に直行しないのか? この間の行動心理は、未だに謎のままだ。

さて、安田火災の社長直々に、しかもいきなり単身で乗り込んでこられたディーラーとしては、大慌てだっただろう。しかも、その理由が、先日の「取引停止宣告」にあったのだから、相手をしたディーラー側の社長も恐縮至極という状態だったらしい。

そこで、三好社長は、「取引停止をやめてください」などとは決して言わなかった。そうではなく、こう質問したのだ。

「なぜ取引停止なのか、本当のことを教えてください」

すると相手は、これまでの経過をそれなりに丁寧な口調で説明する。もちろん、ディーラー側は自分に問題があったなどとは言わない。「これまで代理店として協力してきたのに、安田火災だけが常駐者を出さないのはおかしい」という、自分に都合のいい説明に終始した。

それを最後まで聞いていた三好社長は、何の異論を挿むことなく、こう言うのだった。

「経緯はわかりました。私は別に取り引きを回復してくれとは申しません。止めていただいてけっこうです。本当のことを教えていただければいいんです」

ただそれだけを言い残して立ち上がると、挨拶もそこそこに、三好社長はさっさとディーラー本社をあとにしてしまったのである。

社長は言った。「取り引きを復活させろ!」

そして、通いつめて到達した成果

この話は、三好社長とその会話の相手である相手のディーラーからの伝聞である。しかし、その両者からの伝聞の内容は完全に一致しているのだから、ウソではないはずだ。しかも、そのディーラーの常務(Yさんと言った)も、「おたくの社長さんは変わった方ですね。あの訪問はまったく意味がわからなかった」とあとから感想を述べている。しかし、そう言いながらも、三好社長という存在に一目置いている風なのである。

この神奈川の某ディーラーの件は、ここからが私の出番である。

三好社長は横浜から会社にもどるなり、再び私を呼びつけた。

「おい、先方さんのところへ行ってきたぞ。あの取り引きの件、お前、復活させろ」

「えっ」としか声が出ない私が社長の顔を覗くと、心なしか笑いが漏れている。そして、愉快そうに横浜のディーラーでの出来事についてひと通り語って聞かせてくれたのだ。

話を聞き終わった私は、一瞬、「社長が『取り引きは止めていただいてけっこうです』と言った相手のところへ、本店の営業部長が直接行くんですか?」と言いそうになった。しかし社長は、先ほどの柔らかい顔つきから打って変わって真剣な眼差しでまっすぐ私を見ているのだ。

「本店の部長だからと言って、現場にいかない法はないんだぞ。自分のためにも行ってこい」

私には社長の“魂胆”がかすかに見えたような気がした。だが、このときは、「はい、わかりました」と言うのが精一杯だった。

かすかに見えていた社長の“魂胆”をたよりに、私は例の横浜のディーラーに赴いた。しかし、本心では「社長命令だから」が理由だった。そして、想像したとおり、最初はけんもほろろ、責任者は会ってもくれない。

それも当たり前だと、私は思っていた。繰り返すが、社長自身が「止めていただいてけっこうです」と言ってのけた取り引きが、そう簡単に元に戻るわけがない。

それでも、時間を作って毎月通った。ヒラの営業マンではない。本社の部長である私が何度行っても、「何しにきたんですか?」と冷たくあしらわれた。

しかし、何度も何度も足を運んでいるうちに、あまりにしつこいと思われたのだろう、あるとき、常務のYさんが「あなた、珍しい人だね」と、半ば呆れて私の存在を受け止めてくれるようになった。そして、さらにあるとき、「仕方がない、話だけは聞いてあげよう」と言ってくれた。

会話は世間話的に始まる。そして、「石油ショック以来、お互いの会社がいかに厳しい事態に見舞われているか」などというシリアスな話題を混じえたり、また世間話に戻ったりする。そうこうしているうちに、Y常務から言われた。

「無駄だとわかっていそうなものなのに、こんなに頻繁に来るのは何か理由があるんですか?」

私は「来たな」と思った。これはチャンスかもしれない。

「実はですね、私は社長に取り引きの復活を命ぜられて来てるんです。Yさん、何とかしてくださいよ」

私としては、これ以上率直な物言いはないと思って頭を下げながら言った。すると、Y常務は少し考え込んでいるのだ。私は再び思った。「まさにチャンスだ!」

ただし、こういうときには単に相手の心情に訴えるだけではいけない。自分の目的を改めて見きわめる必要がある。ここでの私の目的、それは「代理店取り引きの復活」である。

ただ一心にお願いしてもこちらの希望が叶うわけがない。私はビジネスをしに来ているのだ。このような場合、相手が“ただ”で取り引きの停止を翻すわけがない。そこで、私は閃いた。

「Yさん、どうでしょう。おたくの車、50台、買い手を見つけてきます。それが成就したら、また取り引きをお願いできますか?」

車を売りたくて仕方がない、そういう自動車ディーラーが目の前の相手である。私の提案に、Y常務の顔色が変わった。

「それがお願いできたら、私どもも考え直さないわけにはいきませんな。それでは一つ、お願いできますか」

私は手応えを感じた。「わかりました」と言って、Y常務に暇乞いをすると、私はまず安田火災横浜支店に直行した。

「支店長、車50台、何とか売りましょう。そうすればわが社との取り引き復活です! もちろん、本店営業もがんばります!」

それからというもの、自ら言った通り、わが本店営業も自動車の買い手探しに躍起になった。もちろん、横浜支店の営業マンたちこそ懸命だった。本業ではないから、初めはなかなか売れなかったが、それぞれが自前のネットワークをたぐり寄せ、ついに念願の50台を達成したのである。

そして、Y常務は約束通り、安田火災との代理店契約を復活させてくれたのだった。

「解」を導き出すための手段の発見

私が敵を作ってしまった可能性。だが…

率直に言って、自動車ディーラーに対するこうしたあからさまな“販売協力”によって保険営業を行うことは、保険会社にしたら邪道である。

しかし、実際のビジネスの現場で一つの大きな“壁”に突き当たったとき、それを何とか打破しなければならないのなら、正攻法とは別の次元の解決法を見出す柔軟性が必要だろう。その場合、法令は順守しなければならないが、しっかりと目的を見きわめ、その目的のために自分に与えられた「解」は何であるかをつかみ取ることが何よりも肝要だ。

今回の場合、取り引きを復活させることが私の目的だが、それは自分サイドの目的であるにすぎない。ビジネスには相手が存在する。その相手の目的も考慮に入れなければ、この状況下における本当の「解」には到達できない。自分と相手、双方の目的を達成するための「解」はいったいどこにあるのか? その「解」を導き出すための手段(道筋)を発見することが、私に与えられた使命だった。

では相手の目的は何か? これはきわめてシンプルだ。自動車を売るということである。だとすれば、本社営業のやるべきことは自ずと決まってくる。自動車を売るという相手の目的のために、自分たちができることをするだけの話だ(ただし、法を犯してはならない)。

ここにきて、「かすかに見えていた社長の“魂胆”」が、ディーラーとの具体的なせめぎ合いの現場に放り出された私に、今度ははっきりと見えた。

「オレたちの目的とディーラーの目的が重なる次元に、必ず『解』があるはずだ。それを見つけ出せ。答えは必ず現場にある」

それが、私を現場に向かわせようとした社長の“魂胆”だったのだ。私は、またしても社長の術中にはまってしまったのである。

この出来事には後日談がある。

代理店契約が復元されたあとも、私はそのディーラーのY常務を訪れるようになっていた。懇意におつき合いさせていただいているうちに、ある一つの話題が私たちの会話を盛り上げてくれた。

実は、私の妻、登美子の兄は、そのディーラーの親元のNP自販に務めていたのだ。そのことをちらっと口にすると、Y専務は「ほーっ、どなたですか?」と聞いてきた。

「福田と言うんですが」

「えっ、人事課長の福田さんですか。そいつは驚いた」

この会話以後、Y常務はもちろん、私に対するディーラー全体の態度と雰囲気がガラッと変わったように思えた。私の義兄が自販の社員であることが、それほど効果があるとは思ってもみなかったのだが…。

そののち、安田火災はそのディーラーの自動車保険取り引きの幹事になることができたのである。

もう一つの後日談も書かなければならない。これは正直、あまり喜ばしい話ではない。

ディーラーからの社員常駐案を断って取引停止を言いわたされた当時の、横浜支店長のUさんのことだ。

「法律に違反するから常駐者は出せない」というUさんの判断を聞いたとき、私は理由も含めて正しいと思った。しかし、そのあとのことが三好社長の考え方に反してしまった。

今回の出来事の途中経過を一切欠いた、「取引停止」という結果だけの報告を営業統括担当の常務に上げてしまったことだ。しかも、自動車ディーラーを管轄する本店第六営業部の頭越しに、である。

現場の情報は可能な限り“生”のまま、受ける側がそのリアリティをちゃんと理解できる形でなされなければ、結果としてウソと同じになってしまう。また、途中経過が逐一報告されていない場合には、適切な経営判断がなされないまま、より悪い結果を生じさせるかもしれない。とりわけ、ネガティブな報告は、結果だけでなく、途中経過も含めてなされなければ、その後の対策に有効な判断材料にはならないのだ。逐次報告のタイミングも重要である。

今回の場合、「取引停止」になる以前に、その可能性が生じる段階(ディーラー側から社員の常駐案が出た段階)で一旦報告があれば、安田火災側の社としての判断と対応の仕方も違ってきたかもしれない。つまり、途中経過報告のタイミングいかんでは、未然に「取引停止」を回避できた可能性もある。三好社長はこの事態の全体を重く見た。

Uさんは、取締役横浜支店長だった。結論を先に言うと、三好社長はUさんを取締役から外してしまったのだ。しかも、横浜支店長という職からも解任である。これはかなり厳しい処分だ。結果として当事者になって、すべての事情を知ることになった私も、「そこまできつい処分をしなくても」と思った。社内にもUさんに同情する声があった。

しかし、現場からの情報こそが迅速で正しい経営判断の源泉だと考える三好社長にとって、Uさんの今回のやり方は決して頷けるものではなかった。社長自らを現場(例のディーラーの本社)に足を運ばせるようでは、現場の責任者である取締役支店長としては失格、という判断だ。

ただ、取締役という責任ある人への処分である以上、社内に対する“一罰百戒”の意味が込められていた。一人に対する厳しい処分は、会社全体への戒めとすること。それが三好社長の本意だった。社長もそれをUさんに説明していたはずだ。しかし、この社長判断には、Uさんも納得しがたいものがあったと想像する。

ところがその後、今度は、ディーラーのところに足しげく通った私がUさんから疎まれてしまった。「伊室が先方から何か聞き出して、社長に言いつけたに違いない」という邪推だ。

社長が先んじて相手のところに乗り込み、詳細な現場情報(経緯)を把握していたという事実(秘書にさえ秘密にしていた事実)は、私と営業統括担当の常務以外、社内では知る者がいなかったため、私が謗ったと疑われたのである。残念なことだが、この疑惑は噂となって社内に広まった。

この頃の私は、ただただ夢中になって仕事をしていた、そんな企業戦士の一人であることに変わりはなかった。それはもう20年来の私の姿であって、特別の思想性や主義を持ってそうしているわけではない。どのような事態に臨んでも、損保ビジネスにおける“職人”として一生懸命やりさえすれば何とかなる、途中で諦めてはいけない、ということだけが私の仕事に対するせめてもの信条だった。

しかし、5千人ほど(昭和50年当時)が利益を追求し合う一企業の社員であれば、よかれと思って懸命にことに当たっても、その結果として、思わず誰かの恨みを買ったり、敵を作ってしまったりしている自分と出会ってしまう。もちろん私には、その相手を貶めようという気持ちは微塵もないし、自分の行いを正当化するつもりもない。不幸にして招来してしまったそのような結果は、まったく不本意なことであり、場合によっては辛い思いを伴うことでもある。誰でも他人を傷つけずに生きたいに決まっている。

ところが、大勢の人間を抱えた企業という集団は、良くも悪しくも、人間の欲望同士がぶつかり合う“磁場”のようなものを形成している。要は、不合理で“ややこしい”事情や関係が生じる場所でもあるのだ。

これは前にも書いたが、「自分の欲は、単に競争に勝ち抜くのとは別のところにある」という自覚は、部長職という社内ポジションを生きる段階を迎えて、ますますはっきりしていた。

自分のなかの悪意(これを持つ可能性は誰にでもある)を制し、あくまでも善意でことに当たるという大前提を失わなければ、企業という利益追求システム(本当に“ややこしい”システムだ)の中を生き抜くことによって、職能に磨きをかけながら、人としての成長、さらには人としての成熟へと向かうことが可能だと知ったのは、この頃のことだった。