【第1章】戦争と青春 [第1部]戦争の時代の田舎少年

米屋の息子、「歴史」の真っただ中を行く 昭和03(1928)年〜昭和12(1937)年/0歳〜9歳

私がそこにいた「歴史」の一コマ

橿原神宮での緊張の理由

一枚の古びた写真──。鳥居を背にした3人のうち、向かって左、学生服姿で学帽を手に持っているのが私である。場所は、神武天皇を祀つる橿原神宮の大鳥居前。

昭和15(1940)年、紀元二千六百年記念事業の植樹祭に、上野町立尋常高等小学校を代表して参加したときのショットだ。小学6年生の私は、たまたま成績がよかったので、「学校代表」に選抜された。自慢を言いたいわけではない。

私という人間がどんな時代を生きてきたかという一コマを示したいと思う。私と同世代の人間が踏んでいた「歴史」の舞台の一つがここにある。

直立不動で中央に立っているのは引率の廣崎強先生、その左には女子代表の北出禎子(愛称はたーちゃん)がいる。ここにくる直前に、上級生から「お前、女の子と一緒に行けていいな〜、へへへっ」と冷やかされたことを思い出す。

冗談じゃない、本人にはそんな浮かれた心持ちが隙いる余地など微塵もなかった。写真が物語っているように、私も直立不動で脱帽し、何やら硬い表情をしている。

いつもは朗らかな北出のたーちゃんだって、口を真一文字に結んだ硬い表情で、真っ直ぐカメラに見入っている。今日日の小学生よりは精神的にはずっと大人びていたとは言え、12歳ほどの少年・少女にとって、国を挙げての紀元二千六百年記念事業なるものがどれほど緊張を強いるものか、誰の想像にも難くないだろう。

なにせ軍国一色の時代である。既に国家総動員法(昭和13年)が制定されていて、飲食店の営業時間の短縮、都市でのネオンサインの全廃、お中元・お歳暮のような贈答の禁止、女性のパーマネントの禁止、学生の長髪禁止など、物心両面の統制が国民生活を覆っていた。

前の年の昭和14(1939)年の9月にはドイツ軍がポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まっている。ドイツ軍のヨーロッパ戦線での破竹の勢いに、「バスに乗り遅れるな」という合言葉が国中で唱えられ、翌15年9月には日本軍がフランス領インドシナ北部に侵攻。その直後に日独伊三国同盟が結ばれた。アメリカとの軍事的な緊張関係はピークに達しようというころだ。

写真にある紀元二千六百年記念事業はその年の1月。長期化する日中戦争とそれに伴うさまざまな統制による国民生活の疲弊感を一新させ、「神国日本」の国体観念を国民に徹底させるために全国中で行われた奉祝式典。その代表格の一つが、神武天皇が祀られているこの橿原神宮での植樹祭だった。

引率してくださった廣崎先生は、厳しい面もある教育者だが温厚な中年紳士で、いつも学校で着ていた国民服(国民服令によって決められた)ではなく、このときばかりは記念行事にふさわしい仕立ての見事な背広に身を包んでいた。きれいにプレスされたズボンの線がとても印象に残っている。当時、毎年の入学式や卒業式でも、先生のそんな立派なお姿を目にすることはなかったと思う。

私とたーちゃんは、参加している政府関係者や自治体・団体のお偉いさんたち、たくさんの学校の先生方や生徒たちが、廣崎先生と同様の畏まった身構えをしている非日常的な光景に紛れ込み、余計に緊張を強いられていた。「学校代表」という「重職」を背負っていれば、なおさらのことだ。

命名は新聞好きな母の発案?

“時代を反映した名前”

橿原神宮で味わったあの空気は、12歳の子どもには確かに異例のものだった。しかし、いくら戦時体制の中とはいえ、普通に暮らしている子どもが、いつもそんな重苦しい時代の空気を感じていたというわけではない。

太平洋戦争が始まる前までなら、町に生きた少年・少女たちはそれなりに大らかな育ち方をしたのではないかと思う(農村の子どもたちは厳しかったかもしれないが)。ただし、私の出生の日に限っては、背景に実にとんでもない「歴史」が存在していた。

ここで、時計の針を12年ほど前に戻すとしよう。

昭和3(1928)年3月15日──。「三・一五事件」として世に知られる、社会主義者・共産主義者の弾圧事件の起こった日に、私は生まれている。こともあろうに、である。

当時は、欧米の民主主義的な思想が普通選挙の実施を求める国民の声を押し上げていて、同時に労働農民党や日本共産党といった無産政党の活動も活発化しつつあった。それまでの元老政治や軍部・官僚の腐敗がこの機運の中で厳しい批判にさらされていたため、政府はこうした批判をかわす目的もあって、この年の2月に衆議員の第1回普通選挙を実施する。

しかし政府は、議席を得た無産政党の議会内での活動に危機感を覚え、治安維持法違反の容疑で労働農民党や日本共産党の関係者1620名を一斉検挙した。それが「三・一五事件」だ。

時の総理大臣は田中義一。もうおわかりだろう。私の名前「一義」は、この田中総理の名前をひっくり返しただけの命名なのである。少し安直な感じがしないでもない。

なぜそうなってしまったのか? それは、好奇心旺盛な母、敏子が、新聞を熟読玩味する人だったという、それだけの理由による。とりわけ私の産前産後には、母は新聞を隅から隅まで読み漁っていたと聞く。事件の記事の印象がよほど強かったのだろう、検挙された人たちの名前、例えば三田村四郎、佐野学、野坂参三、徳田球一といった名前までしっかりと記憶してしまっていたようだ。無産政党のシンパでも何でもなかったにもかかわらず、である。

新聞をよく読んでいた割りに、政治向きのことをそんなに深く理解していたわけではなさそうな母だったが、時の政府がどんなであったかということとは無関係に、とにかく総理大臣のように偉くなって欲しいという希望を、「一義」という名に込めた可能性もある。

この「一義」、あるいは総理と同じ「義一」という名前は、同世代には意外と多い。世間には、私の母と同じように、「末は大臣」と願う親が多かったのだろう。とは言え、私は自分の名前にあまり執着を持っていなかったせいか、その後も命名の真相を自分で確かめようとしたことはなかった。

曽祖父、祖父の時代

伊賀上野では知られた米穀商

そんな“時代を反映した名前”をもらった私の生家は、伊賀上野で代々米屋を営んでいた。父はもともと茂雄という戸籍名だったが、米屋という商売を引き継ぐ際に、伊室家代々の当主名である平四郎を襲名している。この家督相続の経緯については、代を遡って語られるべき前史がある。

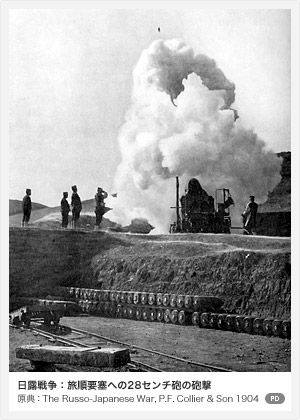

話はさらに日露戦争のころまでさかのぼる。

国家財政が逼迫する中での“いちか、ばちか”の戦争だったので、政府は国の内外で戦費調達のために「戦時国債」を乱発せざるをえなかった。その結果、国内での国債は紙くず同然に下落してしまうわけだが、茂雄の祖父(つまり私の曽祖父)平四郎は、「国債で米を売ってくれ」という何人もの人たちに応えて、米の代金として国債を引き受けたという。

政府の言いなりに国債を買って食うに困る人たち(急な増税も国民の生活を圧迫していた)を前にした彼は、徳の篤い人だったらしく、人助けのつもりで米を売り与えたのだった。

そして彼は、米の対価としての国債をしばらく長持ちの中に入れて放っておいたのだ。本人は「紙くずがいっぱい溜まっていく」程度の感覚しかなかったようだが、ある日、日本がロシアに奇跡的に勝ったという報に接する。すると、その“紙くず”がとんでもない価値を持つ“お宝”としてよみがえることになった。国債の価格が高騰したのだ。おかげで、平四郎の米屋は伊賀上野でも一・二の大金持ちになってしまったのである。

話がこれで終われば「めでたし、めでたし」となるところだが、家というものを人が引き継いでいく以上、どこの世界でもそう簡単には問屋が卸さない。

国債の価値復活で大儲けした平四郎には息子がいなかったので、伊室家では婿養子をもらうことになった。しかしそのお婿さんは、平四郎を襲名せず、なぜか久次郎を名のっていた(実際、理由はよくわからない)。茂雄の父、つまり私の祖父に当たる人だ。

この久次郎が家督を継いだときには、既にわが家は金持ちの米屋として名を馳せていたわけだが、どちらかと言えば、地域での商いにコツコツと精を出すというより、大きな元手に任せて大阪の米相場での大商いに手を染めはじめていた。大阪と伊賀上野を往復する生活がここから始まる。

伊賀上野というところは、関西本線の駅が繁華街からはかなり遠いところにあった。鉄道敷設当時、蒸気機関車が吐く煙で町が汚れることを嫌った町民が、町の中心街から駅を遠ざけたという話だ。そこで、商売のために繁華街にある米屋から伊賀上野の駅まで人力車を走らせることが必要となり、これが久次郎の生活パターンとなる。ところが、大阪での相場取り引きをして帰ってくると、いつの間にか家まで帰らない日々が続くようになり、人力車で料理屋に直行して芸者遊びに明け暮れるようになってしまった。

それだけではない。周辺農家の人たちが米を店に卸しに来るたびに、「まぁ、おひとつ」と言っては気前よくふるまい酒をする。自分も酒好きなので一緒に飲む。すると、にわかな小宴会が始まってしまい、これが日常茶飯事となって、「あそこの店に米を卸しに行くと酒が飲める」という評判が評判を生む。

このなりゆきで周辺地域の農家がこぞって米を売りに来ることになるので、商売はそれなりに繁盛するのだが、それ以上の芸者遊びと桁違いの大盤振る舞いで、先代が築いた蓄財をさんざん散らしてしまう。そして、連日連夜の酒の飲み過ぎが祟って、なんと49歳の若さで亡くなってしまったのだ。

そうなると苦労させられるのは、残された家族だ。とくに跡取り息子、つまり私の父の人生はこの久次郎の放蕩と急死のせいで大きく狂わされることになる。

進学を挫かれた父の決意

母は気丈夫な働き者

父(戸籍名茂雄)は、上野中学(当時の三重県立第三中学校)時代には学校で3〜4番ぐらいの優等生で、推薦によって京都の第三高等学校への進学が決まっていた。ところが、入学の直前に父親が急死──。これによって急きょ家業の米屋を継がなくてはならなくなってしまったのだ。ここから父は、平四郎という代々引き継がれた名前を襲名することになる。

この経緯には、伊室家を繁栄させた先代の当主名、平四郎の復活を願った祖母(つまり久次郎の妻)の思いがこめられている。

後年、このころの父の日記を実家の蔵から見つけたことを思い出す。進学を断念せざるをえなかったことについて、「悔しい、学校に行きたかった」と記してあった。このときほど、父を気の毒に思ったことはない。

だが、父はそれまでの願望に見切りをつけるのも早かった。自分の運命を飲み込み、米屋という商売に精一杯邁進したのである。煙草はやらず、酒もほどほどにして(酒飲みの久次郎の姿が強烈な反面教師だ!)、家業を立て直すべく努力した。それは並の精進ではなかった。おかげで傾きかけていた米屋の身代を見事立て直し、祖母の願いどおり伊室家の復活を果たことができたのである。

その伊室家再興のもう一人の立役者が、平四郎の妻、つまり私の母となる敏子だ。

母は上野町に隣接する小田村の出身で、奈良女子高等師範付属女学校を卒業した後、直ちに伊室家に嫁いできた。当時のことだから、特別の縁がないのであれば見合いだろうが、詳細は伝え聞いていない。

もともとは「くま」という地方色の色濃い名前だったようだが、女学校入学時にきっぱりとこの名を捨て、当時としては近代風と思われた敏子と改めたという。この改名には、過去の自分と決別しようとする女の決意のようなものが込められていると思われるが、実際、母はそういう気丈夫な女性だった。

先代久次郎の妻、つまり姑は厳しい人だったようだが、敏子はこの姑にもよく耐えて仕え、先代の放蕩で傾きかけた米屋家業を立て直すべく必死になって働く夫、茂雄改め平四郎を力の限り助けた。店には常時5〜6人の使用人(米の買い付け・精米・販売などに従事)がいたので、その人事管理を請け負い、彼らの賄いのための台所仕事から帳簿の記帳に至るまで、当主の補佐役として商売の内務面を一手に切り盛りする。もちろん家族のあらゆる世話も敏子の仕事である。

5人姉妹の中の男子1人

妹の命名者は5歳の私

そうそう、当時の伊室家の家族構成について簡単に触れておこう。当主は父の平四郎、その妻敏子、そして先代に苦労させられた祖母、さらに私の上に姉が4人、妹が1人。何と、私は女5人姉妹の中の男1人という存在なのである。

一番上の姉は純子と書いて「よしこ」と読む。一回り違い(つまり12歳上)のこの姉は、母親と同じ奈良女子高等師範家政科を主席で卒業するという才媛(皇太后陛下に御前講演をした経験がある)。後年には岐阜大学で家政学の教授となった。

二番目の姉寛子も奈良女高師の卒業で、教員となって県立津女学校や上野阿山高等女学校で教鞭を執った人だ。

三番目の妙子は勉強もできたが何より明朗闊達な子で、母の実家、南出家に子どもがなかったため養女となった。そして、母の姉は東洋紡の上海支店長を務めていた男性を婿養子に迎え、円満な家庭を築き上げていた。

四番目は未子と言い、私の3つ年上。彼女も女学校でトップクラスの優等生で、東山女子専門学校(現京都女子大学)を卒業後、母校の阿山高等女学校で教職に就いた。

この末子姉は、後年、結婚して東京の杉並区松庵に住むが、そこで将来の私の伴侶となる女性の仲介者となる。末子という名前通り、おそらく両親はここで「打留め」と考えたのかもしれない。ところが、その後に私が出生し、さらにその5年後には妹の百合子が生まれている。

仕事一筋の父は、一方で奈良生駒山の信貴山寺(朝護孫子寺)への信仰を持っていて、毎月必ずお参りに出かけていた。4人の姉の名前は、すべて父がこの信貴山に出向いていただいてきたというから面白い。

聖徳太子が物部氏討伐の戦勝祈願をした折に毘沙門天が現れたということがこの信仰の始まりというが、姉の命名をしてもらうほどの父の信仰の由来は、結局、亡くなるまで聞くことがなかった。私が信仰というものに縁遠かったせいだと思う。

私が生まれたときには信貴山には行かずに、前に書いたように母が“時代を反映した名前”をつけてくれたわけだが、下の妹の命名者は、なんと当時5歳の私である。

妹が生まれて間もなくのある日、両親や姉たちが「どんな名前にしようか?」とみんなで膝を付き合わせて話している茶の間に、私がひょっこり現れ、一言「ユリコがいい」と口にした。

未だに記憶に残っているが、その一言を聞いた家族たちは、思わず目を丸くして顔を見合わせ、異論の余地なく口を合わせて言った。「ああ、それがいい、それにしよう!」。こうして、妹の「百合子」という名前は5つ年上の兄によって決められたのである。

少年もやがて山谷を駆け巡る

母が教えてくれた芭蕉の句

4人姉妹の下の男の子一人が、可愛がられないわけがない。ことあるごとに姉たちになでられたり、親戚や店に出入りする人たちから伊室家の将来の惣領として温かな接触を全身に受けていた。そのせいもあってか、私は自分が周囲から愛されているという感覚を素直に受け止めていて、自分なりに“真っ直ぐな性格”の子どもに育っていたと思う(自分で言うのも気恥ずかしいが…)。

ただ、家業で忙しい両親だったので、幼児のころの私は子守りに預けられっぱなしだった。そのため、1日中ずっと“ねえや”の背におぶわれてばかりいて胸が圧迫され、いわゆる扁平胸になってしまった。そのために、外見的には少し弱々しく見られ、「お嬢さん」という渾名をつけられた覚えがあるが、だからと言って特に気に病んだということもなかった。

少年になれば近所の“悪童ども”とさまざまな遊びを覚える。上は高等小学校の6年生ぐらいから、下は私のような学齢すれすれのおチビさんまでが12〜13人の集団を成し、年上が年下の面倒を見、年下が年上を敬う、ある種の互助的な小コミュニティと化していた。と言っても田舎のことだ。子どもたちの遊びのフィールドは付近の山谷や河原であり、陣取り合戦やら木登りやらに夢中になるという、いま思えば “自然児”としての実に野性的な毎日だった。

しかし、そんな自然の中での遊びや兄貴分たちから伝えられる実践的な情報(虫や魚の捕り方やらちょっとしたケガの治療方法やら)は、いまの子たちの何百倍もあったのではないだろうか。言葉を介するのではない、それ以前の“体ごとの学び=遊び”である世界が、そこにはあったような気がする。

私たち子ども集団がよく陣取り合戦をやった本拠地の一つは、伊賀上野出身の松尾芭蕉の菩提寺で、愛染院と言った。芭蕉の「故郷塚」で知られたお寺だ。芭蕉が大阪御堂筋の花屋仁左衛門宅で亡くなったとき、同郷の弟子、服部土芳が駆けつける。その遺骸は大津の義仲寺(木曾義仲の墓の隣)に葬られるが、そのときに土芳が遺髪を取り、これを愛染院に持ち帰ってそのやぶ影に葬った──。これが「故郷塚」の言われである。

こんな郷土史的な知識は、少し昔の伊賀上野の大人なら誰でも知っていることかもしれない。特に誰かが教えてくれるというわけでもなく、私も両親や年上の姉たち、あるいは近所の大人の会話に耳を立て、何とはなしに身についてしまったのだと思う。

「故郷塚」と並んで思い出すのは「蓑虫庵」のこと。ここでも服部土芳が登場する。「蓑虫庵」は彼が芭蕉のために用意した庵だ(いまはたたずまいのよい資料館になっている)。この庵の名前の由来になった句がある。

蓑虫の音を聞きに来よ草の庵

小学3年生ぐらいだったろうか、初めてこの句を知ったとき、私は土芳の作かと思い込んでいた。なぜかと言うと、「お師匠様のために草の庵を建てましたから、蓑虫の声を聞きに来てください」という意味に読めたからだ。蓑虫の鳴く声は聞いたことがないが、おそらくよほど静かに耳を澄まさないと聞こえないはずだと思っていた。なので、土芳が師匠のためにかなり静かなよい環境の中に庵を作って、芭蕉への心遣いを示したと考えたのだ。「なんて先生思いの弟子だろう」と。

しかし、この句は芭蕉の作だったとあとから知った。そしてそこには、「蓑虫の声を聞きに来てくださいと言ってくれる、弟子のその気持ちが嬉しい」という真意が隠れていたのである。師匠思いの弟子にして、弟子思いの師匠あり、ということになる。

「蓑虫庵」は少し離れていたが「故郷塚」はわが家のごく近くにあり、さらに小田村から嫁いできた母が、伊賀上野出身の“有名人”松尾芭蕉に興味を持っていたこともあって、何かの折に触れて芭蕉や土芳のことを話してくれた。そしてもう一つ、そんな母から教えられた句がこれである。

さまざまのこと思い出す桜かな

芭蕉が「奥の細道」の旅に発つ1年前、元禄元(1688)年に故郷の伊賀に帰省したときに詠んだものだ。ずっと後年、私は桜という花に格別の興味を持つことになるのだが、この一見平凡に思える芭蕉の一句の中に、まさに「さまざまのこと」を深く感じ入る“人の縁”を見出すことになる。

伊賀上野と言えば忍者の里

体に染み込んでいる郷土の歴史

伊賀上野と言えば、忍者の里として知られているが、そういう知識も同様に、地域の大人の会話の中から自然と耳に入ってくる。何かの折に書物から知ったこともあったかもしれないが、あくまでも幼少期からの耳学問によって身体に染み込んだ知識であるというところが、そこで生まれた人間の歴史(郷土史)知識の強みかもしれない。

その伊賀忍者の起こりは、鎌倉から室町時代にさかのぼるとされ、戦国時代には実力者である上忍三家(服部家、百地家、藤林家)が形成された。伊賀流忍者の名前を広めた服部半蔵正成(半蔵としては二代目)の父、初代半蔵保長は、この服部家の流れをくむ忍者だった。ただ、服部半蔵を名乗る実際の忍者は保長で打留めである。

伊賀上野にまつわる歴史を簡単に触れてみると、かつて藤堂高虎の領地だったという事実は外せない。もともとは近江国の地侍にすぎなかったと言われる藤堂家は、高虎の時代に浅井長政に仕え、豊臣秀長(秀吉の弟)に見出されて宇和島を所領とする7万石の大名となる。秀吉の死後、その高邁な志に惚れ込んで徳川家康に接近し、関ヶ原などでの数々の活躍によって宇和島と今治の領主として20万石まで加増。徳川家重臣の一人となっている。

その後、築城技術にも長けた高虎は、尾張城、江戸城の縄張りも任され、伊賀一国に加え伊勢にも領地を賜わる。外様であるにもかかわらず譜代大名格として重用されたというから、家康からの信任がいかに厚かったかが想像される。

この藤堂高虎の家臣となったのが、服部半蔵正成である。高虎に仕える以前は徳川家の譜代家臣だった。いわゆる本能寺の変の直後、堺にいた徳川家康は、この半蔵正成率いる伊賀・甲賀衆の強固な護衛によって、明智光秀の手勢や落ち武者狩りから守られ、伊賀の険しい山道を経て無事に三河の岡崎城までたどりついた。いわゆる「神君伊賀越え」である。

この功績をきっかけとして、彼ら伊賀衆・甲賀衆は伊賀同心・甲賀同心として徳川幕府に使えるが、その際、父親の半蔵(初代)保長が伊賀出身であったという縁で、この伊賀衆の忍者たちを主に統率することになった。このような戦場実践において、伊賀衆だけでなく甲賀衆も率いていたので忍者の親分みたいに言われているが、半蔵正成自身は忍者ではなく立派な武将である。

高虎は江戸城改築の際に江戸市中の都市計画も併せて行っている。そのとき、江戸城の東側に自分の居を構えて上野と名づけたが、これは自分の所領の伊賀上野から取った命名だ。その他にも江戸には、田端、車坂、赤坂、愛宕などの地名がつけられたが、これらは私が育った伊賀上野の町中にある地名と同じだ。おそらく高虎は、自分の所領地からそのまま拝借したに違いない。

よく知られたことだが、江戸城の西側にあるのが半蔵門で、これは服部半蔵の屋敷がその門前にあったことに由来する。江戸城と甲府城を結ぶ甲州街道は、将軍家の非常用の逃走経路に位置づけられており、その甲州街道沿いに服部家の家臣団の家々が配置されていたという。いざというときの警護のためだったのである。一方の江戸城西側の守りを担当していたのが高虎で、その命によって半蔵が江戸城の西側の守りを担当することになったという話だ。

こんな歴史のエピソードも、小さい頃から大人たちの会話を聞いて育った私の体の中にしっかりと染み込んでしまっている。