【第1章】戦争と青春 [第1部]戦争の時代の田舎少年

伊賀の里から、陸軍幼年学校をめざして[昭和12(1937)年〜昭和17(1942)年/9歳〜14歳]

運動も勉強も得意だった小学生時代

だが世の中の厳しさは増していった

忍者の里の生まれだから子どもの頃は忍者ごっこ、とは限らない。先にも述べたように、複数の年齢層の子ども集団が毎日のように飽きずにやっていたのは陣取り合戦。そこでの私の役割と言えば、足が早かったせいもあるだろう、親分格の年長少年の指図を受けて、あっちに行かされ、こっちに行かされ、敵の動向を探る斥候のようなものが多かった。

上級生になっても、一度もリーダーとか参謀とかをやった記憶がない。どちらかと言えば、自分から目立とうとするほど我の強い子どもではなかったのだ。

小学校まではほとんど勉強した覚えがないが、成績だけは良かった。運動も得意で、走るのが早かったせいで、三重県の陸上競技大会には学校代表としてリレーの選手に選ばれた。だが、当時の私の関心の対象はサッカーで、小学校2年の頃に始めて、中学に入る直前まで毎朝早目に学校に行き始業時間までボールを蹴っていた。進学予定の上野中学サッカー部は、隣の愛知県立刈谷中学と並び称されるほど強かったので、「ぜひサッカー部へ」と思っていたのだが、そうはならなかった。

父が中学時代に柔道をやっていたために、私にも「柔道部で自分を鍛えろ」と言う。その言葉に従い、結局、中学では柔道部への入部を決めたのだった。

ここが私の不思議なところかもしれない。一つの物事に対する強い興味や関心があっても、自分が尊敬したり敬愛したりする人間に何か言われたり、勧められたりすると、それが理不尽なものでない限り、「そういうものか」と実に素直に言われた方向を向いてしまう。

もちろん、無批判にそうなるというのではなく、言われた内容が間違っていなければということが前提だが、「自分の信頼する人間が言っているのだから、正しい」という判断が導かれる。お人好しと言われれば、そうなのかもしれないが、いままでそういう判断で生きてきて、大きく間違ったという気がしていない。運がいいと言われれば、それもまたうなづける。

そんな少年の頃の私が、どんな「時代」を背景に生きていたか、少し述べておこう。

さかのぼれば、私の生まれた昭和3年の翌年、1929年10月のニューヨーク証券取引所での株価大暴落に始まった世界大恐慌の波は、日本にも絶大な影響を及ぼしていた。昭和恐慌以後、塗炭の苦しみに陥っている東北の農村のことは、大人たちの会話の中から幼少の私の耳にも入っていた。娘を売り、次男三男を兵役に就かせ、「弔慰金で一家が生き延びるから、早く死んでくれ」という手紙を送った親がいたという話を、学齢に達する前の私は誰からともなく聞いた。

満州事変が勃発した昭和6(1931)年には三月事件・十月事件、翌7(1932)年には血盟団事件、そして五・一五事件と、青年将校や右翼による血なまぐさい事件が相次いだ。いずれも、当時の日本の行き詰まりが、元老や重臣、財閥、政党などの支配層の腐敗にあるという考えに基いての行動だった。性急なテロの色合いは濃厚だが、支配層を倒して日本の大転換を図ろうとする指向はどれも相似形だった。

昭和11(1936)年の二・二六事件は、私が小学校に上がった翌年に起きている。東京朝日新聞が襲撃を受けたことも影響したため、ほとんどの新聞はこの事件を報道しなかった。ずっと後になって知ったのは、陸軍の青年将校たちが、「昭和維新」「尊王討奸」をスローガンとして首相官邸や警視庁などを襲ったということだった。そこには北一輝の思想的影響も見られる。

このクーデター事件は結局失敗し鎮圧されたが、これを境にだんだんと戦時色が強くなっていく。事件を起こした青年将校たちが属する皇道派を一掃した統制派は、陸軍の中枢を握り、政府の政策に対しさまざまに介入していった。

ジワジワ、ジワジワと強まる軍国色

統制経済の時代が待っていた

そして小学校3年のとき、昭和12(1937)年7月の盧溝橋事件をきっかけに日中戦争は本格化していく。両国とも宣戦布告はしていないため当時は支那事変と称していたが、実際には全面戦争であって、戦争激化の感触は子どもたちにも伝わってきた。上級生に、「おい、いよいよ戦争だぞ」などと言われたときには、その意味を把握しきれてはいなかったものの、何か曰く言いがたい強い衝撃を受けた覚えがある。

伊賀上野の町のあちこちでも出征兵士の壮行会が催され、知り合いのお兄さんの出征をいくつか見送った。中国戦線での戦果、例えば上海や南京が陥落したなどということが報じられると、そのたびに町中で提灯行列が行われるようになった。私の実感としては、軍国色は一気に強まったというより、ジワジワ、ジワジワと進行していったように思う。その進み方は、出征兵士の壮行会の頻度が次第に増えていくこととほぼ比例していた。

そんな「時代」の空気の中で、冒頭で紹介した昭和15(1940)年の紀元二千六百年記念事業、橿原神宮での植樹祭の記憶が鮮明につながっていく。翌年、私は三重県立上野中学校に入学した。

伊室の家の話にもどろう。

平四郎の惜しみない精進と妻敏子の強力なサポートによって、伊室の家は米穀商として大きく復興・成長し、家族も子どもも健やかに育っていった。父は商売だけでなく、町会議員という公の仕事もこなしていたので、店の切り盛りの力点が母にのしかかっていたときもある。なので、特に父との会話の接点は薄れていたが、母は折にふれて子どもたちに新聞に書かれたさまざまなことを(もちろん時局のことも含まれていた)を話してくれた。

世間の空気は何となく緊張を強いる方向へと流れていったが、伊室家の家庭内にはまだある種の穏やかさが漂っていた。

しかし、そこに統制経済の時代が待っていた。昭和13(1938)年の国家総動員法制定以降には、あらゆる物資の流通が国の統制下に入ったため、個人商店としての米穀商が成り立たなくなってしまったのだ。父と母は、個人や家族の努力の成果が国家の強制的な力によって横からかすめ取られていくような感覚を味わったに違いない。

だが、お国の政策ならば仕方がない。“戦時体制”の影がさまざまな形で家庭経済の中にまで忍び込んできていた。

とは言え、父はそう簡単にめげるような人ではなかった。地域の米屋仲間と一緒に知恵を絞り、行政と掛け合って上野米穀商業組合という組織をつくったのだ。しかもその理事長に納まった。この組合の設立によって、伊賀上野地域の統制米流通(卸し・精米・配給を含む)を一手に引き受けることになったのである。

しかし、実際にはサラリーマンという身分にすぎなかった。問題解決のために関係各所に顔を出しては調整を行う以外は、理事長としてのルーティン・ワークをこなすのが日課だった。そのような仕事によって組合から給与をもらう生活は、これまでのように自分だけの采配で自由に稼げる(これこそが自営業のやり甲斐だったはずだが)という境遇とは違った。

父の目論見として何が一番違ったかと言えば、これまでのようには子どもの敎育にお金を使えなくなってしまったということだ。それまで母とともに身を粉にして働き、煙草もやらず、酒もほどほどにして米穀商と家の再興をめざしてきたのは、この一点のためだったと言っても過言ではなかった。

前に記した4人の姉の学歴を見て分かる通り、父と母は子どもの敎育には実に熱心だった。両親とも商売に多忙をきわめたため、必ずしも家庭内敎育が行き届いていたわけではないが、女性といえども社会的に自立できる資格や技能が体得できるように、子どもたちを「上の学校に上げる」という意識をはっきり持っていた。

とりわけ父は、自分が切に望んでいた進学を諦めざるをえなかったかつての悔しさを忘れてはいなかった。その心情が別の形となって子どもたちへの熱心な敎育へとつながっていく。

そこにようやく長男(もちろん私である)が生まれ、すくすくと育ち、家の商売も隆盛を迎えて、「さて、男子には姉たちとはまた違った敎育を受けさせよう」と思いつづけていたはずだが…。

柔道部で出会った親友が言った

「おい、飛行機乗りにならないか?」

さて、そのころの私。

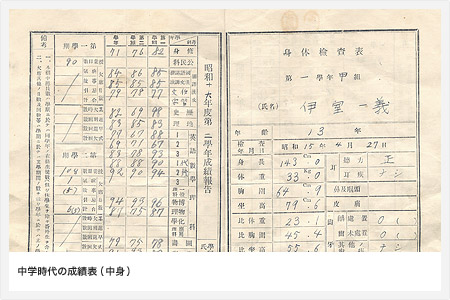

中学に入ってからはさすがに勉強には励んだ。特に数学が得意だった。複雑なものを整理して、もっとも合理的なものに還元しながら解答を得る数学の世界は、何より私の性に合っていた。この頃に身についた数学的な考え方は、ずっと後年、保険会社に入ってから大いに役立つことになる(当時はそんなことは全く考えても見なかったが)。

私の2人の息子も中学・高校と数学が得意だったが、ひょっとしたら何らかの遺伝的な要素があるのかもしれない(もちろん確証はない)。その一方で、当時の私はなぜか英語にはあまり興味が湧かなかったうえ、のちに受験する学校の入試科目に英語がなかったので、率直に言って、英語はないがしろにしていたが、その後、さまざまな人生の分岐点で、この中学時代に端を発する英語の学力不足は後を引くことになる。

勉強ばかりではない。柔道にもかなり力を注いだ。そもそも父が中学での柔道部入りを勧めたのは、扁平胸で痩身、弱々しく見える私を逞しく成長させたいと願ったからではないか。おそらく父は、精神的にも強くなってほしいという希望を持っていたはずだ。

女5人の中の男1人という家庭環境では、内面に「力強い男子」のイメージは育みにくいと思っていたかもしれない。そうやって気持ちの上で背中を押してくれた父に応えるかのように、柔道部では仲間とともに思い切り精進し合った。

そのせいもあって、柔道部では親友ができた。宮本哲也君というその同級生は、柔道ではよく乱取りを交わすライバルであると同時に、柔道以外でもことあるごとに顔を突き合わせ、勉強のことも、そうでないことも、さまざま語り合う仲だった。

中学2年(昭和16年)のある日、その宮本君が突然、驚くことを口にする。柔道の練習で汗を流した後、2人で校庭を眺めながら花壇の縁石に腰掛けていたときのことだ。

「おい、飛行機乗りにならないか」

「えっ?」

私は思わず聞き返すしかなかった。

「飛行機に乗って空を飛んだら、気持ちいいぞー。どうだ? 飛行機乗り」

宮本君は空を見上げながら、そう続けた。

この年の12月8日には、周知の通り、太平洋戦争が始まる。そんな緊迫した時局のただ中にあって、陸軍か海軍かの選択の違いはあるにせよ、少年航空兵になるということ自体、多くの男子にとっては憧れの的だった。

ただ、飛行機乗りになるには少年航空兵を経由するのが一番の近道だったが、志願による採用が基本であって、しかもそれぞれの軍学校で敎育を受けた生徒は下士官として任官することになっていた。なので、宮本君はさらにこう続けた。

「いい飛行機に乗るんだったら、将校になった方がいいらしいよ。将校になるなら、陸軍幼年学校に行けばなれる。俺は陸幼に行くことにする」

陸幼とは陸軍幼年学校の通称だ。最初の親友の宮本君の言葉には一瞬、面食らいはしたが、彼が空を見上げながら話す眼差しには、何かすがすがしい志を感じていた。そうしているうちに、私も感化されていたのだと思う。

その親友の言葉は、私にとってはある種の勧めとして感じられたのだ。「俺は陸幼を受検する。お前もどうだ?」という風に。

私の中で確かな決意が固められつつあった。

父は黙ってうなづいてくれた

担任教員の精一杯の親身な言葉

家に戻った私は、早速、両親に幼年学校受験の話をした。父と母には、寝耳に水だったのではないだろうか。とりわけ、かつて泣く泣く学業を諦めた父にとっては、一人息子に掛ける期待と希望には大きなものがあったはずだ。

しかし、米の統制時代に入って個人米穀商は成り立たなくなり、米穀商業組合のサラリーマンになっていた父は、この先、息子が家業を継いでくれることなど不可能と認識していたのだろう。私が急に言い出した希望進路に、異を唱えることはなかった。私の話にじっと耳を傾けていた父は、少しの間を置いた後、私の目を見ながら、黙って静かにうなづいてくれたのだった。

父の横に座っていた母は、父のそのうなずきを確かめると、表情も変えず、ただ私に向き合って、やはり私の目に見入っていた。父が承認したこと、つまり私の決意に賛成も反対もせず、父に従順につき従う母の姿がそこにあった。

父が私の幼年学校受験に反対しなかった理由はもう一つ考えられた。緊迫する時局にもかかわらず、娘ばかりの家族であるため、お国のためにお役に立てない「肩身の狭い思い」があったからではないか? それまで地域で何人もの男子の出征姿を見送ってきたという思いも心中にはあっただろう。米穀商業組合理事長であり町会議員であるという社会的立場では、表立っては「反対」などできないという考えもあったはずだ。私がたった1人の男子(しかも長男)だったとしても、である。

当時、軍関係の学校に行くことについては、中学校内でも賛成する教員と積極的には賛成しない教員とに分かれていた。その違いは、その人の軍国主義的な傾向の有無による。軍国主義的傾向の強い教員は、陸軍・海軍を問わず、軍学校を受検する生徒を増やそうとする。そうすることによって、それなりに勤務評価が上がるということがあったからでもある。

そういう教員の一人T先生は、あるとき、「軍の学校を受けない者は手を上げろ!」と声を上げ、暗に手を上げるものは意気地なしだと言わんばかりに、強引に軍学校への進学を促していた。そして、こうも言っていた。

「幼年学校に行ってみろ。白い手袋をはめて、飛行機に乗り込むときなんか、こんな風に敬礼するんだぞ(ここでかっこよく敬礼なんかをして見せる)。どうだ、かっこいいだろ。それに比べれば、こんな田舎町にくすぶって生きてたって、せいぜい郵便局に就職して、毎日スタンプばかり押す人生だ。どうだ、どっちがよいか?」

軍学校への進学を単純に上位と見るのは当時の風潮を反映していたが、いま思えば、地方での地道な生き方を差別的に見下したりする教員には腹立たしいものを感じる。

しかし、気の弱い生徒(私もその1人だ)は、そんな教員の語気に圧倒されて、なかなか手を上げられないのだ。するとT先生は、「よし、では、願書を渡す!」と言って、手を上げなかった生徒(ほぼ全員)に幼年学校の受験願書を配ってしまうのだ。

既に幼年学校の受験を決意していた私は、そんな嫌味な教員の時間はただやり過ごしていればよかった。だが、生徒の軍学校進学にあまり賛成しないという教員がいたことも確かだ。とりわけ担任の筒井鞏二先生(漢文担当だった)は、父と中学の同級生だったこともあって、私の幼年学校志望には何気なく難色を示していた。私が伊室家の一人息子であることをご存知だったのだ。

親身に思ってくださった筒井先生は、ある夜、旧友の父に久しぶりに会いに来たというふりをして、わが家を訪れた。私を交えて両親と茶の間で談笑していた先生は、ある瞬間、真顔になってこう言い出した。

「陸幼に入れるのなら、受けろ。入れないのなら、受けるな」

何だか禅問答のようだが、筒井先生の精一杯の思いのこもった言葉だった。いくら旧友との私的な間柄での会話でも、教員である以上、正面切って「陸幼を受けるな」とは言えないのだ。そんな言い方をすれば非国民と言われる。それがまさに時局の雰囲気だった。要は、「本当に入れるかどうかを、しっかり自覚してから判断しろ」ということだ。

先生は、私の学力のことも心配してくださっていた。幼年学校への入学は、ハイレベルな高等学校を受検するのとほぼ同等の成績が必要だったからだ。

そして先生は、名古屋で高名な易者、町井如水先生を紹介してくださった。当時の私の学力では、易者も「合格は厳しい」と判定するだろうと踏んだのかもしれない。

ところが、である。父とともに名古屋の町井先生をお訪ねし、私の幼年学校進学について伺ってみると…。

「陸幼には合格!」と易者先生は断言

さて、猛勉強の結果は…

易者に自分の人生を占ってもらうということなど、もちろん初めての体験だった。大きな天眼鏡で30分ほども私の顔を眺めていた町井如水先生は、ひとしきり藁半紙に何やら計算したり書き込んだりしていたが、突然、私たち親子の方を向いておもむろにこう言った。

「陸幼には合格。寿命は73歳!」

さらに、「戦地に行っても無事帰ってこられるでしょうか?」と父が問う。かつて痔のために徴兵検査に落ち、戦地のことも軍人生活もまるで知らない父は、息子の入隊後についても心配で仕方がなかったのだ。対する町井先生はこう続けた。

「弾丸は外れる!」

その明快な答えに私たちは安堵の胸をなで下ろし、帰りの汽車の中では二人とも名古屋駅で買った駅弁をむしゃむしゃ食っていたことを思い出す。易者先生がどのように言ってくれるか、行きの汽車の中では気もそぞろで、食欲など全くなかったことがウソのようだった。

しかし、いま思えば町井先生の予言のすべてが当たっていたわけではない。なぜなら、私は現在87歳であって、まだぴんぴんしているからである。しかも、その後も弾丸の飛び交う戦地には行っていないので、「弾丸は外れる」も何もなかったのである。

さて、いくら強く志望した陸軍幼年学校でも、入学試験に合格しなければ受かるはずもない。とにかく猛勉強が必要だった。

そんなある日、用事があって学校の職員室に入ろうとすると、奥のほうから先生方の雑談が聞こえてきた。耳を傾けてみると、聞き覚えのあるA先生の声。曰く、「なんだなぁ、枯れ木も山の賑わいで、陸幼を受ける奴が沢山いるようだが、まぁ、合格するのは、学年で一番のKぐらいのものだろうなぁ」。

この言葉が私を大いに発奮させたのは言うまでもない。「やってやろうじゃないか!」。その日からの勉強ぶりは相当なものだった。陸軍幼年学校の入学試験は、国語、作文、数学、地理、歴史、理科の6教科で、幸いと言っては何だが、私の苦手な英語がなかった。そこでこの6教科に集中し、とりわけ得意な数学には熱が入った。

そして、いよいよ入学試験当日。現在は三重県津市の一部に合併されている久居というところに陸軍歩兵第33連隊があって、三重県地域の幼年学校志望者はここで試験を受ける。試験場からそれほど遠くないところにある旅館を予約してくれたのは父で、13歳の受験生のことを心配してくれたのか、一緒に宿泊までしてくれた。やはり一人息子のことがよほど気にかかったのだと思う。

その入学試験は5日間にわたって行われた。1日の試験が終わると、旅館に戻って翌日の勉強をするということを繰り返す。私としては自分なりに猛勉強をしてきたので、それほど緊張はしなかった。実際、数学に関しては、「これは満点だな」と思えるくらいやさしい問題だと思えた。

入学試験後、合格通知を心待ちにしているわが家に憲兵がやってきた。事情を知らない人は「えっ、憲兵が!? 何か悪いことでもしたのか?」と思うだろうが、そうではない。

幼年学校に入るに相応しい人物かどうか、家庭のことなども含め、実況見聞に似た調査のために憲兵が派遣されてくるのだ。つまり憲兵の来訪は、学科試験には合格したということを意味する。

「憲兵が来たからには、もう大丈夫だよ」と、真っ先に喜んでくれたのは母だった。両親に陸幼を受けると告白した夜から、賛成なのか反対なのか、決して口にしなかった母だが、このときばかりは満面の笑みで私を祝福してくれたのである。

私には母から自分のすべてが認められたように思え、この上なくうれしかった。その夜、わが家は私の幼年学校への“予備合格”の祝宴が細やかに催された。

後日談を二つ。中学の職員室で、「陸幼に合格するのはKぐらいだろう」と言われていたそのK君は、陸幼の入学試験には落ちたが、その後、海軍兵学校に合格した。

また、私を陸幼進学に誘った宮本哲也君も不合格となってしまったが、中学卒業後に名古屋の第八高等学校に合格。終戦直後、彼は、マントを羽織り、下駄履きのバンカラ姿という、いかにも旧制高等学校生徒といういで出で立ちで私の前に現れることになる。宮本君は後に、京都大学に進んだが、残念ながら若くしてに急逝した。