【第3章】「成熟」へのステージ

内と外に広がる視野 昭和61(1986)年〜昭和62(1987)年/58歳〜59歳

三人目の“尊父”

三好武夫最高顧問との最後の会話

本店営業第六部長になる前の年に、私は実の父を亡くしている(昭和47年11月)。

戦前にはわずか14歳で陸軍幼年学校入学のために親元を離れ、戦後も故郷の三重に戻ってほしがっていた父の本音を無視するかのように東京で就職してしまった私だが、父はどのようなときもそんな私のあり方・生き方を承認してくれていた。遠方から息子の成長ぶりをじっと見守ってくれていた懐の深い父は、いまに至るまでの私を私たらしめてくれた文字通りの“尊父”だった。

しかし、14歳で上京して以来、長男でありながら伊賀上野在住の両親とは一度も同居することがなかった。安田火災に就職してから、父の資金援助で買えたダットサンに父を乗せて、東京見物やら箱根の温泉地やらに出かけていったものだが、それも私の罪滅ぼしのほんの一部だったと言えるかもしれない。

父の臨終のとき、ずっと故郷にあった両親を思いながらも、近くにいてあげられなかった長年の親不孝を心から詫びた。

この実の父と同じ没年に、いみじくも私の実務上の“育ての父”、山口茂さんを見送ってもいた。そしてその4年後、私はもう一人の“尊父”を失うことになる。

昭和61(1986)年5月のある日、本社ビルの43階にある特別食堂で、既に名誉会長を退かれた三好武夫最高顧問と談笑していた。「久々に昼でも一緒に食うか?」というお誘いを受けたのである。前年からの最高顧問というお立場も、安田火災始まって以来の名誉ある称号だった。

取引先のクレームの“火消し役”として日本のあちこちに飛び回っていた私の多忙さが、やや小康状態になったときのことだ。タイミングよくその状況を察知してくれたかのように、三好元社長が気軽にお声をかけてくれたのである。

このような三好会長の勘どころと人当たりのよさは、彼の才能でもあり人柄でもある。それと同時に、会社にいるときにはいつもできるだけ現場に近いところにいたいという強い心情の現れでもあった。

彼の社長時代の出来事を思い出す。私が本店営業第六部長だった頃のことだ。

本社ビルの16階にある社長室には、正面の正式の扉とは別に、同じ階の秘書室と直接つながる連絡通路用のドアがあった。三好社長はときどきこの連絡通路を通って秘書室を経由し、散歩でもするように社内を歩きまわっていた。そして、たまに私たちのいる自動車保険関連の5階フロアへとひょっこりと顔を出すのだ。

すると、誰のデスクチェアであろうとおかまいなしにでんと座り込み、部長の私に向かって大きな声でこう口にするのだった

「おい、何か面白いことないか?」

こうやって三好社長は耳寄りな話に旺盛な好奇心を示しながら、常に実務や営業を担当する私たちの現場に足を運び、そのリアルな空気をつかもうとしていた。それは文字通り、現場主義を地でゆく彼の経営者としての流儀だった。思考の柔軟さと度量の大きさの現れと言ってもいい。

もちろん、目の前に社長が突然現れれば目を丸くしてびっくりする社員もいるし、緊張を隠せず縮こまってしまう社員もいる。しかし、他愛もない世間話をふられたり、気さくに声をかけらたりすれば、そこはすぐに談笑の場に変わってしまう。誰でも彼の魅力に取り込まれてしまうのだ。三好社長がいる現場はその人柄の色に染まっていった。

その日、富士山までの眺望が開けた特別食堂での会話もさまざまに弾んでいた。ある瞬間、健康状態の話題になったとき、当時79歳の三好会長がこう言い切った。

「オレはな、90までは生きられると思うんだ。まぁ、それ以上は無理だろうがな」

「いや、100までは大丈夫じゃないですか? 下手をすれば死なないかも」

「下手をすれば、か?」

「失礼しました。上手くすれば、に改めさせていただきます」

こんな冗談話が何度か続き、そのあとにお互いの高笑いが繰り返されるそのひとときも、私は尊敬するこの人の健康がいつまでも続いてほしいと心底思っていた。

しかし、2週間後、その思いは一瞬にして覆されてしまう。

5月26日の夕方、三好元社長のご自宅──。元社長はいつも通り早めの夕食を摂ったが、少し気持ちが悪いと言って、自宅2階の寝室へと入っていかれた。ところが、やや苦しそうな表情で、どうも様子がおかしいというので、ご家族が救急車を呼んだ。搬送先は東京女子医大病院。

ほぼ同時に会社関係者にも急が伝えられ、私も病院に駆けつけた。奥様をはじめご家族と関係者が病院の廊下で挨拶を交わし、みな不安な面持ちで佇む。奥様は心痛を隠しきれないまま、家族に肩を抱かれながらベンチに腰掛けていらした。私たちは集中治療室の前で固唾を呑んでいた。

どれくらいの時間が経っただろうか。ある瞬間、「まさか」と思える緊迫した声が、かすかながらきれぎれに聞こえてきた。「血流チェック!」、「心臓マッサージ!」、「心電図は?」等々…、既に心停止状態なのかと思わせるやり取りだ。

そして、しばし沈黙のあと、ご家族が看護婦に呼ばれ、集中治療室に入っていった。

「9時20分、心筋梗塞」、これが最後に耳にした医師の声だった。そのあと、ご家族のすすり泣きがかすかに聞こえた。それはあまりにあっけない最期に思えた。

その数10分後、三好元社長の遺体は既に霊安室にあった。ご家族がそばに寄り添い、仮の棺に納められた遺体に悲しげな視線を落としている。その最も親しい方々のなかに入って行くことなど私にはできなかった。いくら懇意にしていただいたとは言え、私は社員の一人としてお世話になっただけの立場にすぎない。涙することも忘れ、呆然と霊安室の入り口に立ちつくすしかなかった。

しばらくして、霊安室から仮の棺をご自宅に運ぶため、葬儀社の白い大型ワゴン車が手配された。会社の総務関係者が既に通夜に向けて準備を始めていたのだ。

ストレッチャーに乗せられた棺がワゴン車に滑るように入っていき、大きなドアが締められた。私たち会社関係者が整列し、医師をはじめ何人かの看護婦とともに見送るなか、ワゴン車は池の上のご自宅に向けて走り去っていった。ご家族の車がそのあとに続く。

「お前な、オレが死んでからT号作戦が達成できたときには、墓の前で、『T社に勝ちました』と教えてくれよな。よく聞こえるような大きな声でな」

「社長、墓の前だなんて冗談じゃありませんよ。ちゃんとご本人に報告させていただきますよ」

病院からの帰途、かつてそんな会話が交わされたこともあったなと振り返っていた。あのとき既に最高顧問という称号であったにもかかわらず、私は自然に「社長」と呼びかけていたことを思い出す。

そのとき、生前に「おお、やったか!」とご本人に喜んでもらえる報告ができなかった無念さがこみ上げてきた。病院では出なかった涙が、瞬間、堰を切ったように頬を伝って流れはじめていた。

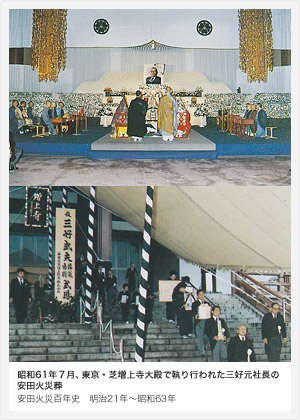

その一週間後の7月2日、芝の増上寺で三好武夫最高顧問の告別式が社葬によって盛大に行われた。安田火災中興の祖、三好武夫、「安照院武篤明禪居士」。享年79歳。その人はいま、小平霊園で安らかな眠りに就いている。

安田火災、総合金融機関をめざす

私のなかでくすぶり続けた違和感

振り返ると、私は、実の父、三好武夫最高顧問、そして山口茂さんと、何と3人もの“父”に育てられたと言っていい。しかし、父と慕う人を三度も見送ってみると、自分のなかに特別な思いが湧き立ってくるのを感じる。

その都度、一つの大きな支えが失われたという感慨に襲われるのだが、同時に、自らをより強く律しようという強い気持ちが起こっていた。

実際、三好最高顧問の社葬が済んでしばらくは気力が少し萎えていた。しかし一方で、いずれ訪れるはずだった“この時”にいかに対処すべきかということを心の奥底で準備していたようにも思われた。「自分は三好武夫という人に、さまざまなことを授けていただいた。これからもそれを杖にして生きていくことになる」という思いを強くしていた。

それ以来、「こんなとき、三好社長ならどうするだろう?」、「この場面では、どんな風に発言されるだろう?」と、三好武夫という人の仕事ぶりや言葉を折にふれて自分の記憶のなかに探そうとしていた。ただ単に頼ろうとしているのではない。三好武夫という人物のイメージや考え方を心中で反芻するたびに、次第にそれが自分の一部となっていることに気づくのだ。

しかし、否応なく時は移ろっていく。気がつくと、私たちは、のちにバブル経済と呼ばれる金融優位の(つまり見かけばかりの)好景気時代の入り口に立っていた。

三好最高顧問の社葬前後、安田火災は新たな方向へと一気に舵を切ろうとしていた。それ以前から打ち出されていた「総合金融機関」をめざす動きが、一層加速されていくことになる。

三好武夫社長時代の経営が「拡大均衡」と「T号作戦」をキーワードとしていたとすれば、それに対するG社長時代の経営のキーワードは、「損害保険を軸とする巨大な総合金融機関へ」、そして「世界の安田火災」だった。

前者の「損害保険を軸とする巨大な総合金融機関へ」は、その大枠を言えば、積立型(貯蓄型)の機能を保険商品のなかに組み合わせてキャッシュ(市場のキャッシュ・フロー)を呼び寄せ、これによって得られた豊富な資金量を運用に回すということが基本戦略となる。この延長線上において、資産運用によって企業としての資本規模の拡大を図り、次のキーワード、「世界の安田火災」につなげていくと言うのである。

この「世界の安田火災」という言葉は、70年代末から少しずつ始まっていた金融自由化の流れに沿って、金融制度における護送船団方式を解消していくべきだという発想に基いている。経済・金融のグローバリゼーションという時代の流れに乗って、業界規制を緩和していこうというこの国の行政の指針に沿った方向性でもある。

そこには、銀行、証券、保険等の金融関連企業の垣根を取り払い、それぞれの業務上の規制を緩和していくという金融自由化の流れが主流となれば、日本の金融市場はよりグローバル化され、海外の金融機関との対等な競争が進むという展望があった。その激烈な競争を勝ち抜いていくためには、金融機関としての企業力をより一層培っていかなければならないという理念が、このキーワードには込められていた。

積立ファミリー保険の業務に関しては、既に三好社長の時代に展開されており、これによって得た資金を運用に充当して、不動産投資をはじめさまざまな資産運用の充実を図っていた。その意味では、本業の損害保険を主軸として、顧客の財産・生命に係るリスクを保険金によって担保するという社会的なミッションを果たす基本戦略を踏み外さない限り、積立型保険の機能と価値が会社の発展にとって有効だということは社内的にも理解されていた。

これらの新たな経営戦略に基づく総合金融機関化へという道筋に、社内の誰もが安田火災の新たな展望を見ていたことは確かだ。それどころか、安田火災が何か新しい金融ビジネスの世界へとステージアップするかのような機運を感じていたのではないだろうか。

実際、この頃は安田火災だけでなく、保険業界の流れ全体が掛捨型から積立型へと事業の軸足を大きく移しつつあった。そのような時代の大きな潮流を背景にした経営戦略であると言われれば、専門のエコノミストでもない私たち社員は、その戦略の下で積立型保険主導の営業活動に違和感なく邁進するのは自然だった。経営戦略は経営トップが日本経済の先行きの見通しの上に立てるものであり、トップダウン的に策定された業務計画を社員たちが拒む理由はなかった。

そして、「総合金融機関化とは積立保険を超積極拡大することである」という経営トップの掛け声に押され、全社を挙げて積立型保険の業務を最優先に進めるようになっていった。

しかし、名古屋支店長時代から感じていた違和感は、私のなかでくすぶり続けていた。

それは、積立型保険中心の業務展開が過剰な期待にさらされた場合に、本業である損害保険の社会的役割への疎外を生み出すのではないかという危惧だった。

社会的な生産活動に従事する企業・集団・個人の施設・設備上の損害(つまり実体経済の活動上のリスク)を担保することこそ、私たち損保会社の社会的な役割である。私はそのような損保会社の社会的なミッションが軽視されていく可能性を心配したのだ。

キャッシュの“入り”という観点から見れば、運用のための資金量が手っ取り早く手に入る積立型保険の方が、見かけの数字は上がりやすい。その積立型保険の業務を重視する総合金融機関をめざすことが会社の至上命題になっていくと、どうしても効率的に数字を上げようとする業務の方に営業社員たちの意識も傾く。その結果、本来の損害保険実務における具体的なリアリティが、相対的に軽く見られていく可能性がないとは言えないということだ。

特に、私の取締役としての所管である自動車保険においては、実務の細部においてこの危惧を感じた。

例えば自動車の購入時にディーラー代理店で契約手続きが行われる自賠責保険は、安田火災の営業サイドとディーラー代理店との関係構築の仕方が大きく影響する。日頃から丁寧な関係をつくっておく努力を怠れば、ディーラーは安田火災の自賠責を薦めてくれなくなるばかりか、チャンスは他社へと逃げていってしまう。

しかも、自賠責保険における単位当たりの見かけの数字の“上がり”は決して大きくない。業務上のエネルギーコストの効率から言えば、積立型保険の営業にはかなわないのだ。

危惧が現実のものに

そしてバブルは崩壊する

私は、積立型保険の営業がトップダウンで強力に奨励されるようになってから、目先の数字を上げやすい積立型によって成績を上げようとする営業スタイルが増えることを不安視していた。結果として、長年にわたって丹念に培ってきた現場と代理店との関係が薄れていってしまうのではないかという危惧だ。

と言うのも、既に三好武夫最高顧問存命中の昭和59(1984)年に、この傾向が数字となって現れてきていたからだ。昭和49(1974)年から10年間連続して維持してきた自賠責保険の業界トップの座をT海上に明け渡してしまったのである。積立型保険重視に伴う以前からの私の違和感と危惧が、次第に確信に変わっていった。

だが、自動車保険や火災保険などの一般の掛捨型保険が積立型よりも軽視される可能性に不安を感じたのは、どうやら私だけではなかった。実は経営トップも少なからず同じようなことを心配していたふしがある。

「(損害保険の)補償機能は損保にとっての“金城湯池”である。一般種目は損保にとって“コメ”であり“パン”であり、『損害保険を軸とする』とは一般種目の拡大にほかならない。一般種目と積立は決して二者択一の問題ではない」

これは、昭和61(1986)年の8月、G社長が地区本部長会議で飛ばした「檄」の一部だ。一般種目と積立型の対等な位置づけを喚起するための表明である。

しかし、このような表明を敢えてしなければならないほど、社内に積立型優位の意識が先行し、一般種目への営業意識が低下しつつあった。また、この一般種目についてのメッセージも、「総合金融機関化とは積立保険を超積極拡大することである」という「檄」の最後に添えられた補足的な位置づけのものだった。

もちろん自動車保険担当常務としては、他の一般保険部門(傷害、火災、マリン部門等)との協力を得て、一般種目の保証機能を拡充・維持するためのさまざまな対策を考え、実行していく必要を感じていた。実際、代理店研修生制度の充実、代理店の意欲向上策、お客様サービスの拡充、各事業エリアの戦略的な機構改革など、他部門で私と同じような問題意識を持つ本部長クラスとの連携のなかで、本来の損保事業部門全般の経営効率を向上させるための数々の施策を試みていったのである。

しかし、時代はまさにバブル経済に突入しつつあった。昭和60(1985)年のプラザ合意以後の急激な円高を背景に、自動車メーカーをはじめとした大手製造業の海外進出(流出)がなだれを打って本格化した。円高は輸出産業にとってマイナスになるため、投資コストが割安になる海外生産のメリットを活かす必要が生じたのだ。

一方、政府は急激な円高のショックを和らげる目的で、内需拡大のための公共投資の推進や金融緩和策(長期的な低金利政策)を採用し、結果として市場にはキャッシュが溢れかえった。生産活動に基づく実体経済から乖離した見かけ上の超好景気が始まりつつあったのだ(当初はまだ、この状態がバブル景気であるという確かな認識をもっている者はほとんどいなかった)。

同時に、不動産や株式などを中心とした資産価格の大幅な高騰が、金融市場における欲望を大いに刺激することになった。

この資産価格のバブル化は、「総合金融機関をめざす」という経営トップ提唱のキーワードを大きく後押しし、積立型保険を入り口にして金融市場から可能な限りキャッシュを取り込むことが、時代に乗り遅れない金融機関としての正当な業務として認識されるようになっていく。

そして、「世界の安田火災」という大仰なスローガンとともに、損保会社における本来の社会的ミッションよりも、会社に入ってくるキャッシュ・フローを報酬として自分に還流させることを優先させる傾向が、社員の中に見られるようになっていった。自分の事業活動の成果がそのまま自分へのペイメントの増加に直結しているように思ってしまうのだ。

そうなると、損保事業における社会的ミッションの意味や価値が社員たちの意識から薄れていくようになる。実際、バブル経済の見かけ上の成長カーブが角度を増して上がっていくにつれ、私が危惧していたことが仕事の現場で起こっていた。

積立型営業によるキャッシュの入り高ばかりに関心が向いて、ディーラー代理店との個別の手続きを疎かにしはじめ、上司の機嫌を伺うような行動パターンが多く見られるようになったのだ。自分の扱う積立型の入り高が増えれば増えるほど給与へのリターンを意識するようになるため、自分の営業成績を上司に対して過剰にアピールする社員も現れた。損害保険の社会的機能は、まるでオマケのように言う者まで現れる始末だ。

私は折に触れて、経営の上位者たちに私の危惧と問題意識を進言してきた(反抗にならない程度に)。損保本業の地道な社会的ミッション路線を改めて敷き直しつつ、その土台の上に「世界の安田火災」をめざすという経営指針の活かされ方が肝要なのではないか──。

しかし、私の提言はそう簡単に受け入れられることはなかった。

「時代の潮流に乗れない者は、会社の成長を阻害することになる」

経営上層部のこの一言によって、私は暗に旧守派のように色付けされてしまったようだ。

もしこの時代に、損保本業を真に重視するかつての三好社長の路線への回帰に確信を持てていたら、G社長体制に対して「革命」を起こさなければならなかっただろう。それはまぎれもなく社内権力闘争のただ中に身を投じることだ。しかし、自分はそれをしなかった。三好武夫元社長からの私へのミッションに反する行為だと思ったからだ。

私は自分のなかに矛盾を感じつつ、その矛盾を意識しながら前に進むことを選択していった。いま思えば、時代の変化に対して真に「こうあるべきだ」という指針を示すだけの明確な根拠と精緻な見通しを持ち合わせていなかったのだ。

社会の公器としての損保本業を地道に確保する方向性自体が、本当に時のバブル期に説得力をもって主張できたかどうか、自信がない。私のような問題意識を持つものは少数派であり、多数派は明らかにバブル経済を押し上げる勢力に与していた。それは安田火災や損保業界という枠組みでの勢いではなく、この国の産業界とマーケット全体の抗いがたい勢いでもあった。

今日から見れば反省すべきことだが、そのような潮流を客観視できるほどの学識と洞察をもったビジネスマンはほとんど皆無だったように思う。

だからと言って自分を免責することはしたくないが、会社人間には、世界や社会をトータルに洞察するだけの真の社会性が欠落していたと言っていい。みんなが総合金融機関へと流れている「その潮流に乗り遅れるな」というだけで、つまるところ自分たちの本当の姿さえ見失っていた。それが、バブルの時代の金融市場優先のあり様だったように思う。

バブル経済の頃の問題や反省点を列挙すればきりがないだろう。自分が在籍した会社はもちろん、あらゆる企業が、バブルが弾けたと同時に、それまで溜め込んでいた多くの有形資産・金融を吐き出さなければ立ちいかなくなっていた事態は、企業人なら誰もが記憶に刻んでいるはずだ。本業を疎かにしてきた企業人の大半がバブルに踊らされたのである。

戦後復興以来、経済に対するマクロの視点を持てずに、実体経済と市場のマネーストックの相関性(バブル期はこれが大きく相反していた)を捉えることなく、目先のマネーストックを膨張させてきた企業人の大いなる反省点がここにはある。自分だけが例外と思ってはいけない。これは私自身も肝に銘じている。

東郷青児美術館の誕生

なぜ「ひまわり」だったのか?

少し角度の違う話をしよう。

この頃、安田火災が社会的に話題になった一つに、ゴッホの「ひまわり」の購入がある。かの有名な絵画を約53億円で落札した、あのエピソードである。

ただし、その本題に入る前に、語っておくべき2段階の前史がある。

まず一つ目の前史は、西新宿に43階建ての新本社ビル建設を決めたとき、三好武夫社長が「42階を美術館にしよう」というアイデアをもっていたということだ。そこに、以前から安田火災に縁のある東郷青児の絵画をメインに飾ろうというのである。

「お客様に育てていただいた安田火災であるから、お客様に何かお返しするものがあってしかるべきだ。それには美術品の一般公開が一番ふさわしい」というのが三好社長の発想だった。この考えには、美術館という公的な場を媒介とした、ある種の社会貢献活動の位置づけが含まれていた。

では、なぜ東郷青児なのか? この説明のためには、二つ目の前史を語る必要がある。ここでは、安田火災の前身である東京火災の第11代社長、南莞爾(明治14年生〜昭和15年没)が係わってくる。

日本火災・千代田火災を経て大正12(1923)年に東京火災に入社した南莞爾は、昭和11(1936)年に社長に就任。大学新卒者の新規採用や若手社員の教育に注力し、能力主義、抜擢主義などの新路線を展開する進取の気風を社内に吹き込んだ。その甲斐あって業績は大きく伸展したという。

豪放磊落な経営者であった南社長は、その一方で細心かつ情に厚く、また、東郷青児や北大路魯山人、会田富康(彫金家)といった芸術家たちの活動を経済的にバックアップするなど、芸術に関しても感受性豊かな新感覚の人物でもあった。

とりわけ東郷青児への後援は社の内外で知られており、毎月の給料日には社長室を訪れる若き日の東郷に給与を直に手渡していたという。この縁があって、当時の東京火災の営業案内などはもちろん、安田火災発足後の営業パンフレット類は、昭和30年代に至るまで、長い間、東郷青児デザインのものが使われていた。

そしてこの流れから、新本社ビル内に美術館を設置するなら、大正時代から関係の深かった東郷青児の作品とコレクションを一堂に集めたユニークな美術館がいいだろうという案が浮上した。このとき既に大家として知られていたこの美術家に相談したところ、コレクションを提供する旨を了承された。「東郷青児美術館」(当時)という館名はこれに由来する。

実際の美術館運営のためには、専門の知識とノウハウが必要だろうということで専門スタッフをそろえて、安田火災美術財団という財団法人が設立された。

さて、ゴッホの「ひまわり」はどのような経緯で安田火災が購入することになったのか? これにもいくらか説明が必要だろう。

昭和51(1976)年の美術館開館当初から、東郷青児の作品とコレクションを中心に展示が行われていたが、さらに昭和53(1978)年に東郷氏が逝去されてからは、156点の自作と189点の他作家の作品が一気に遺贈され、文字通り東郷作品の拠点としての美術館となった。

ところが、新本社ビルの特徴の一つである末広がりの曲線美と二色の色調の芸術性がマスコミによって話題にされ、これが海外にまで喧伝されたため、東京を訪れる多くの外国のVIPからこの超高層ビルの見学を希望する声が上がった。新本社ビルのユニークな佇まいに、日本の古城を思わせる日本的な美意識の表現を感じるというのだ。外国人の目から見ても、当時の東京の建築物を代表する一つの「顔」にもなっていたのである。

そうなると、安田火災の本社サイドとしても外国のVIPをもてなす必要が生じる。実際、三好社長はじめ経営トップは、外国の国家元首も含め、何人もの海外要人を本社ビルに迎え、もてなしている。

こうして何人もの海外要人が新本社ビルを訪れるようになると、42階の美術館にも「より多様で国際色のある絵画コレクションが必要ではないか?」という議論が起こってくる。

そしてそこに、あるアメリカ人のお客様の示唆があり、アメリカでは大変な人気のあるグランマ・モーゼスの絵を展示する案が持ち上がる。

アンナ・エアリー・ロバートソン・モーゼスという長い本名の彼女は、75歳のときに初めて絵筆を取り(なんとリューマチ治療のリハビリ目的だった)、アメリカの田園風景や農民の姿を詩情あふれるフォークアートとして描いた。そんなアメリカの国民的な画家である。“グランマ”という愛称には、文字通りアメリカ人の親しみが込められている。

そこで、縁故のある某会社の社長Sさん所有のグランマ・モーゼスの絵画を買い取り(最初は借用だった)、これを展示することになった。すると、このモーゼスの絵は想像以上の評判となり、来館者も順調に増えたので、財団では彼女の絵を多数買い入れることになる。日本人にはポピュラーな東郷青児と、アメリカの国民画家であるモーゼスのマッチングは、東郷青児美術館の間口を大きく広げたのである。

なかなか「ひまわり」に行き着かないが、いましばらくご辛抱願いたい(笑)。

アメリカのモーゼスの絵画が評判になってくると、今度は「ヨーロッパの絵がないではないか?」という声が上がった。「いっそ日米欧の絵画をそろえようではないか」というのである。

とは言え、アメリカの絵画なら比較的容易に入手できるが、美術品価格の世界相場から言うと、ヨーロッパの有名作品はそう簡単に手に入るという代物ではない。要は価格の問題である。

しかし、このヨーロッパ絵画購入の話が持ち上がったのは、まさにバブル経済のまさに膨張期だった。会社にはそれなりに潤沢な資金があった。

印象派を求めてクリスティーズへ

緊迫したオークション

このとき最初に候補に上がったのはエドゥアール・マネだった。日米欧の絵画を揃えるのならやはりここは一点豪華主義でいこうということになり、印象派の先駆者、マネに白羽の矢が立ったのだ。「オランピア」や「草上の昼食」で知られたこの画家なら、日本でも多くのファンがいるため話題になるだろうという考えだ。

いつの時代でも印象派の絵画は世界中から数多の引き合いがある。昭和61(1986)年の春だったか、そのマネの「舗装工夫のいるモニエ街」が、クリスティーズ(ロンドン)のオークションハウスに出品されるという情報が入った。パリ・モニエ街を描いた連作の一つであるこの作品は、労働を介して近代都市パリと調和して生きる舗装工へのマネの優しい視線を感じさせる秀作だ。

そこで会社の総務部ではその相場価格を調査し、価格を検討した結果、応札可能だと判断を下した。確か20億円ほどまでなら買い付けられると予想していたはずだ。

幸いにも、安田火災と取り引きのあるロンドンのロイズ再保険会社の関係者のなかにクリスティーズの仲買人資格を持っている人物がいた。その人にオークションのエージェントを依頼することになり、安田火災サイドからも総務部長が立ち会うことになった。

しかし残念なことに、苛烈な競り合いの末、当方の予定価格をはるかに上回る価格をドイツ人画商につけられ、負けてしまった。ヨーロッパ絵画市場の壁は一朝一夕では越えられなかったのだ。

当時の社内に美術に関してそれほどの識者がいたわけでもないが、一度オークションに負けたとなると、「やはり印象派はあった方がいい」という空気が常務会に蔓延してきた。逃がした魚は大きいのだ。

そこに今度は、ゴッホの「ひまわり」が翌年(昭和62)の3月にクリスティーズに登場するという情報が入ってきたのである。

常務会でこの話がG社長から持ち込まれたとき、私は、「それは12輪のひまわりですか? それとも14輪のものですか?」と思わず口にした。だが、常務会はシーンとして誰も声を出さなかった。ゴッホの「ひまわり」と聞いてピンときた人物は一人もいなかった。

そこで、配られていた総務部の資料を見ると、クリスティーズに出展されるのは「ひまわり〈14輪〉」(原題:Tournesols〈quatorze〉)であることがわかった。それは、その頃たまたま自宅の居間に飾ってあった「ひまわり」(もちろんコピーである)と同じものだったのだ。私はそれを毎日、身近で眺めていたのである。

しかも、この件を常務会で聞かされる何日か前に、東大文学部を卒業した友人I君の奨めで小林秀雄の『ゴッホの手紙』を読み、さらに『ゴッホ書簡集』全6巻を読み終わったばかりだった。

そんな私が、ゴッホの「ひまわり」の本物が、しかも毎日コピーを見ていたあの「ひまわり」の本物が、まさに至近距離で目の当たりにできるかもしれないと知り、その場で即座に「買いましょう!」と声を上げた。

すると、普段あまり経営トップの意見には積極的な賛意を示すことのない私がまっ先に賛成したため、常務会の風は瞬く間に「ひまわり購入決定」へと傾いたのだった。

とは言え、これこそ問題は価格である。今回は20億程度では済まされそうもない。

早速、総務部でおおよその相場を調査した結果、最低でも40億円程度の価格は覚悟すべきだろうという情報が得られた。そして経営トップは、即座にゴーサインを出した。さすがのG社長も、前回の悔しさを忘れていなかったらしい。

そして例のロイズ関係のエージェントに対し、40億円を目途に「ひまわり」に応札する意向が伝えられた。さらに今度は、常務のA君がロンドンに出向き、クリスティーズの競売に立ち会うという重責を任されたのだった。

前回のような失敗は許されない。仲買人資格を持つエージェントとの綿密な打ち合わせをすべく、背水の陣を敷くという思いで、A君はロンドンに向かった。

実はその折、私は個人的にアルフレッド・シスレーの絵画の購入をA君に依頼していた(一応G社長の了解を得る根回しはしておいた)。「ひまわり」応札のために会社に資料として保存してあったクリスティーズのカタログを見ているうちに、水辺の景色を描いたシスレーの一連の風景画に魅了されたからだ。それと同時に、当時会員だった東松山カントリークラブの会員権が1億1,000万円で引き取ってもらえるという連絡をもらっていたことも、その理由だった。その意味では、常務会メンバーのなかで最も強くA君を激励してロンドンへと送り出したのは、私だったかもしれない。

クリスティーズのオークションには、仲買人の資格を持つ者だけが入れるスペースがある。例え実際の買主でも、そのオークション・スペースに入ることはできない。「その価格でやめろ」とか「もっと行け」とか、声を上げてエージェントに伝えることはルールとマナーに反するのだ。

そこで、買主はエージェントとの間で野球のようにサインを決めておき、無言のうちに客席からサインを送ることになる。安田火災代表であるA君は「腕を組んでいる間はGO、腕を下せばSTOP」ということに決めていた。

めざす「ひまわり」はこの日のオークションのトリを飾る出展だった。言わばメイン・イベントという位置づけである。

多くの観客が固唾を飲んで見守るなか、ほぼ5秒刻みで50万ポンドずつ上がっていく。当初40億円ぐらいと予想していたのに、あちこちから仲買人の手が上がり、あっという間に40億を突破してしまった。この瞬間、緊張のためにA君の身体は硬直し、サインがうまくエージェントに届いているかどうか心配するあまり、胃がきりきりしてきたと言う。

さらに、あまり間を置くことなく50億の大台を超え、残った相手との駆け引きの時間が過ぎていく。そして、最終的に53億円まで上がったとき、わがエージェントが右手を高らかに上げた。しばしの沈黙の直後、彼と目の合ったチェアマンは、デスクをタップしてそれを承認した。落札したのである。

もっとも、落札という結果はこの時点では私たちには知らされていなかった(だから上で記したオークションの様子は、A君からの後日談によるものだ)。

だが落札の直後、ロンドンから私に直接電話があった。A君からだった。私が応札を決めていたシスレーの絵について律儀に報告してくれたのである。開口一番、彼はこう言い放った。

「すみませんでした、伊室さん。シスレー、負けてしまいました。ドイツ人の女性がいまして、その力の入れようがすごくて、こちらの価格を上回ってしまって…」

「いや、それは仕方ないよ。よくがんばってくれた。ありがとう。ところで、『ひまわり』の方はどうだった?」

私は自分のシスレーのこと以上に、「ひまわり」の方がずっと気になっていたのだ。しかし、A君はこのとき、なぜか「買えた」とは明言しなかった。ただ、「ええ」とだけ答え、電話は切れた。

しかし私は、「ああ、買ったんだな」と思った。

とうとう「ひまわり」がやってきた

しかし、それ以後が大変だった

同じ年の7月、さまざまな国際取引上の手続きを経て、ロンドンから東京へ、ようやく「ひまわり」が到着することになった。しかし、輸送の便や到着の正確な時間などは一切秘密にされた。落札価格が高額だったせいもあるが、史上きわめて貴重な美術品でもあるというのが、その理由だった。

そしていよいよ西新宿本社ビル17階へ──。そこで、美術品運搬の技術的な実績のある運輸会社のスタッフの方々が、実に慎重かつ丁寧に荷解きをしていく。私たちはそれをじっと見守る。

絵画を覆っていた最後の薄布が取り払われた瞬間、立ち会った者一同は、本物の「ひまわり」の圧倒的な存在感に息を飲んだ。背景の強烈な黄色の色調とともに、1輪1輪のひまわりがその輝きを照射してくるのだ。それはまさに、ゴッホの躍動的な絵筆のタッチそのものの体感だった。しばらくは声も出ず、そのまま見惚れていたのは私だけではなかった。

ところで、ロンドンからの電話の際、なぜA君は私にはっきり「買った」と言わなかったのか? それには理由があった。

クリスティーズは出展物を誰が落札したかは絶対に言わない。それは格式ある国際的なオークションハウスのルールでもある。ただし、その買主を秘密にするというルールは、当事者である安田火災にとっても重要な味方となった。

バブル期の当時、日本ではいくつかの企業や企業経営者個人がその膨大な資金力にものを言わせ、海外の美術品を買い漁っているという情報が飛び交っていた。そしてその多くが、きわめて高額で美術品を購入した企業や個人の金満体質を批判するマスコミの論調とともに喧伝されていた。

一方では、日本のある不動産大手がニューヨークのロックフェラーセンターを2,200億円で買収したというニュースが、ジャパンマネーの過剰な膨張ぶりに対する否定的な語り口で広まっていた時代である。そこに「安田火災が53億円もの大金でゴッホの『ひまわり』を購入した」という話が広がれば、さまざまに批判の目が向けられるのは必至だった。

そこで、実際に美術館での一般公開の準備が整うまでは、美術財団関係者とほんの少数の他の関係者以外には、「ひまわり」購入の情報をあまり拡散しないよう、経営トップからある種の緘口令が敷かれていたのである。A君が落札直後の電話で、常務会のメンバーである私にすら口ごもったのは、そんな背景があったからだ。

落札価格は日本円にして53億円だが、実はこれにクリスティーズによる手数料が10%加算されるので、支出の総額は約58億円ほどになった。確かにデカイ買い物をしたものだ。

しかし、安田火災と安田火災美術財団は、この「ひまわり」購入については明確な目的意識を持っていた。社内美術館での一般公開を通して、美術史に残る貴重な絵画の価値を社会的に還元しようということである。そこには、「お客様に育てていただいた安田火災であるから、お客様に何かお返しするものがあってしかるべきだ」というかつての三好武夫社長の発想そのものが生きていた。

私たちは、まだ隠されていた「ひまわり」購入のこの真意を、一般公開の日までじっと耐えて抱えていなければならなかった。

とは言え、さすがに史上有数の名画が高名なクリスティーズで落札されたという情報は、またたく間に地球を半周してしまった。「ジャパンマネーがゴッホに過去最高額をつけた」というのである。さらには、「どうやら買ったのは個人ではなく、日本の企業らしい」という噂が日本国内でも立ちはじめていた。しかも、53億円という落札価格までもがすでに知れわたっていたのだ。

私たち安田火災の社員にしてみれば、ここからが大変だった。まるで“犯人探し”でもするように、マスコミ関係者が「ひまわり」の購入先を詮索しはじめたからだ。安田火災にも新聞記者たちが取材に訪れたが、もちろん総務部の窓口では全面否定を決め込んだ。

ところが、ある会合で日本経済新聞社長のT氏がわがG社長と話しているときのことだ。T氏が突然、この件でカマをかけてきた。

「Gさん、例の『ひまわり』だがね、買ったのはお宅じゃないの?」

このいきなりの詰問に対して、G社長は「いやいや」と即座に打ち消したのだが、その否定の仕種に含まれた曖昧な物言いの核心を、マスコミ界の老獪な経営者は直感的に見抜いてしまったらしい。後日、日経新聞に「ゴッホの『ひまわり』購入は安田火災。落札価格53億円」と書かれてしまったのである(正確な見出しはこれとは違っていたとは思うが)。

すると、日経に抜かれた他の新聞社は、抜かれたというだけでも腹が立つようで、きわめて厳しい調子で安田火災批判の記事を掲載した。

「保険会社ともあろうものが53億の絵を買うとは何ごとか! そんな金があるなら保険料を下げろ!」というわけである。さらには、「金満大国日本の恥を世界にさらした」とか、「美術品の国際価格をいたずらに釣り上げてしまった不見識な企業」とか、書きたい放題の避難を浴びせられる始末だ。

そればかりではない。某政党の国会議員からも半ば脅しのような電話がかかってきた。「ひまわり」購入の責任者でもない私のところにまで、である。

と言うのも、私は自動車保険担当の取締役常務であるから、衆議院の交通安全特別対策委員会には少なからず係わりがある。この委員会に出入りすることによって、自動車保険に関するあらゆる情報ルートを確保しておくことも、担当取締役の仕事の一つなのだ。

その交通安全特別対策委員会の某代議士先生から私に、叱責混じりにこう言ってきたのである。

「とんでもなく高額な買い物をしてくれたものだ。そんな金があるなら、どうして交通事故の保険料を下げないんだ。次の委員会で質問するから、社長に首を洗って待っていろと言っておけ!」

自分で調べ上げたわけでもない、新聞からの二次情報をもとに、この代議士先生も言いたい放題を口走って電話を切った。これには社内が大騒ぎとなり、さすがに国会でさらし者になって質問されるかもしれないとなると、G社長も穏やかではなかった。

だが、こういうときにこそ、普段から委員会事務局や監督官庁との密なるコミュニケーションで良好な関係を培ってきたこと(私の得意な領域である)が大いに役立つ。

結果から言えば、この代議士先生の委員会質問はなくなったのだが、それでも今回の「ひまわり」購入の本意と経緯説明の根回しのために、各方面を走り回る必要が多少なりともあったことは事実だ。

大きな得意先のクレームの火消しに奔走するのは自動車保険担当取締役の仕事ではあるが、まさかゴッホの「ひまわり」購入の首謀者のように思われ、マスコミや国会周辺の火消しに労力を使うことになるとは思ってもみなかった。

毎日のように「ひまわり」に会いに

急に増えてきた海外出張

ゴッホはアルル時代に7点の「ひまわり」を描いている。東郷青児美術館(現東郷青児記念損保ジャパン日本興和美術館)が所蔵するのは、3点存在する「ひまわり〈14輪〉」のうちの1点である。

この「ひまわり〈14輪〉」にはゴッホの自筆サインがないなど、美術品や絵画史の専門家でも判断のむずかしい注目ポイントがある。そのせいで一時贋作説も出ていたが、ファン・ゴッホ美術館の学芸員らの綿密な調査以後、真作であると断定されている。この絵画を身近に感じていた私たちにとって、この真作の判断には思いのほか安堵した。もちろん、疑ってなどいなかったのではあるが…。

残る2点の「ひまわり〈14輪〉」は、ロンドンのナショナル・ギャラリーとアムステルダムのファン・ゴッホ美術館がそれぞれ1点ずつ所蔵している。

なお、描かれたひまわりの本数を実際に数えてみると14輪と蕾であり、ゴッホが弟テオへ送った手紙の中で「Tournesols〈quatorze〉」と書かれている。 “quatorze”はフランス語で「14」を意味する。

本社ビル42階の美術館にこの「ひまわり」が来てからというもの、“本物”が自分の働いている同じビル内に(しかも頭上に)あると思うと、少しばかり気持ちは高揚し、私としては毎日でも見にいきたいという気持ちにかられた。そこで、少しでも時間が空けば、当時16階にあった役員室を抜け出し、「ひまわり」に会いに行った。その頃、42階へのエレベーター使用量は、社内では私が一番多かったかもしれない。

また、安田火災ビル内の美術館に本物の「ひまわり」があるということが一般に知られるようになると、取引先をはじめいろいろなお客様や知人から「ひまわり」を見たいという声が聞こえてきくる。実際、かなりの人数の方々が東郷青児美術館にまで足を運んでくださり、そのたびごとに私は説明役を務めた。これもまた、私には心地よい時間だった。

幸い、前述したように、『ゴッホの手紙』や『ゴッホ書簡集』をはじめ関連する書籍をいくつか読んでいたので、「ひまわり」をはじめとしたゴッホの絵画やゴッホ自身のエピソードなど、頭のなかに定着しているさまざまな情報を観客のみなさんにお伝えすることができた。

のちに、観客の理解の手助けにもなると思い、「ひまわり」をはじめとしたゴッホの絵の解説文を作ることにしたとき、これらの読書が大いに役立った。日々「ひまわり」と直に接し、観客にゴッホの話をすることも楽しかったが、この解説文の作成のためにゴッホのことをさらに調べるという行為そのものも、私の楽しみの一つになっていた。

それからずっとあとのことだが、この「ひまわり〈14輪〉」が縁となって、安田火災はアムステルダムのファン・ゴッホ美術館の新館建設のために25億円を寄贈した。そしてそれがきっかけで、5年間に亘り、ファン・ゴッホ美術館所蔵の名画の数々を拝借して東郷青児美術館で「ゴッホ展」を開催する運びとなった。

私はその都度、数々のゴッホ作品と出会い、あるいは再会し、ゴッホの絵画の魅力をエッセイ等に記す機会を得ている。(⇒エッセイ:ゴッホの「ひまわり」)

このゴッホの「ひまわり」が東郷青児美術館に展示されるようになった前後から、私は仕事の絡みで海外に出向いて行くことが増えていた。

1980年代前半に日本とアメリカの間に貿易摩擦(アメリカの対日赤字の急増が原因)が起こり、さらにプラザ合意(1985年)以後の円高傾向の影響で、多くの自動車メーカーが投資コストが割安になる海外へと生産拠点を移すようになっていたからだ。

ホンダのトロント工場やイギリス日産のニューカッスル工場など、メーカーの新工場竣工のお祝いに出向いたり、日本発の損害保険に加入していただくためのプロモーション活動を統括したりということが、自動車保険担当取締役としての私の仕事である。安田火災と取り引きのあるメーカーが海外に工場を設立するたびに、私は欧米各地に足を運んだ。

これらの海外出張はもちろん仕事によるものだが、個々の新工場の竣工式出席のあとには少し足を伸ばして、ちょっとした観光気分を味わう時間が捻出できた。

日にちと時間はいくらか前後するかもしれないが、この海外出張にまつわるいくつかの記憶を少し記しておこう。

パリでゴッホやロダンとご対面

トロントでは大自然とゴルフを堪能

ニューカッスル出張の際には、時間的に少し余裕があったので、一気にパリへと飛んだ。私の一番の目的はと言えば美術館である。

ただ、ルーブル美術館を満喫するほど充分な時間(全館を丹念に回ろうと思えば何日間もかかってしまう)はなかったので、私はオルセー美術館とロダン美術館を選んだ。とは言え、オルセーもまた膨大な量の作品があって、全館を回ると思いのほか時間がかかるので、セザンヌやロートレック、スーラなどと言った後期印象派を中心に見て回った。

もちろん、すでに東京の住人となっていた「ひまわり〈14輪〉」の兄弟たち、すなわちゴッホの「オーヴォールの教会」や「ガシュ博士の肖像」、「自画像」などとはまっ先に対面し、しばらく彼らの前にたたずんでいた。

東郷青児美術館ですでに何度も「ひまわり」を間近に見ていたせいだったのだろう。とりわけゴッホの「自画像」の前では、「あなたの作品を丁重に預かっていますよ。安心してください」と、思わず心の中で挨拶してしまう私だった。油絵の具を厚目に塗り重ねるゴッホの筆のタッチと色彩には、なぜかゆるぎない存在感を感じる。パリでのゴッホとのこの再会によって、これまで以上に彼の魅力に惹きつけられてしまった。

このときには、せっかくだから、ゴッホが最期を過ごしたパリ郊外のオヴェール・シュル・オワーズ村にまで出かけて行くことにした(車で1時間もかからない)。

その村には、代表作の一つ、「オヴェール教会」のモデルとなった教会や、その屋根裏部屋がゴッホの終の住まいとなったラヴー亭というレストランなどが、彼の生きた時代そのままに残り、ゴッホ最晩年の足跡を感じることができる。彼を支え続けた弟テオとともに眠るゴッホの墓を訪れたときには、思わずその佇まいをカメラに収めずにはいられなかった。

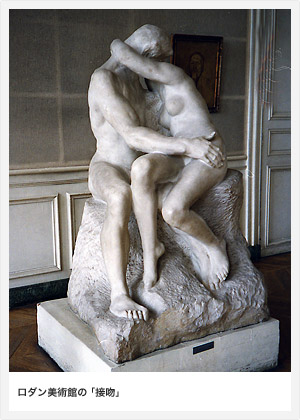

もう一つのロダン美術館は、ロダンが亡くなるまでの最後の10年間に住まい兼アトリエとして使っていた「ピロン邸」を改築したものだ。

ここでは、アカデミズムに全力で抗い、近代彫刻の完成に向けたロダンの情熱と息吹があらゆる作品において実感できた。「考える人」、「カレー市民」、「地獄の門」といった有名な作品群の素晴らしさはもちろん、無造作に並べられている手首の習作や制作途上の胸像などといった数々の小品などにも、間近で見ると背筋がゾクッとするような訴求力を感じる。

どの作品も、ロダンが実際に生活し、描き、呼吸したという場所で向き合ってみると、彼の生き方の起伏そのものが、その重厚感とともに、作品の一つひとつのなかに想像できるのだ。

最近は野放図な観光客のストロボが光ってしまう(オート撮影のせいらしい)ために写真撮影が禁止された美術館が増えたようだが、以前はストロボを焚かなければ写真を撮ってもいいというところがほとんどだった。このロダン美術館でもカメラを向けてもいいと聞き、私は周りの人の迷惑にならないように、ストロボなしでそっとシャッターを切った。

ロダン美術館には彫刻が6,000点以上が所蔵されているが、そればかりではない、デッサン8,000点以上、写真8,000点以上、絵画や版画が7,000点以上という膨大な数に及ぶ。

何とそのなかに、ゴッホの「タンギー爺さん」という作品があった。パリの画材屋兼画商のジュリアン・フランソワ・タンギーをモデルに、背景に歌川広重や歌川国定などの浮世絵を描いた、日本でもよく知られた絵である。ロダン自身が気に入って直に買い取り、コレクションしたものがそのまま残っていたのだ。

ついでと言っては何だが、別の海外出張の機会にもゴッホの絵画や足跡を味わってきたことを記しておこう。デュッセルドルフのドイツ日産に行ったときのことだ。

デュッセルドルフはオランダ国境に近いため、自動車でアウトバーンを30分ほども飛ばせばもうオランダに入ってしまう。さらにその先を小1時間も行くと、デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園内にあるオッテルローという美しい村に着く。その村には、私がぜひ訪れたいと思っていたクレラー・ミュラー美術館があるのだ。アムステルダムのファン・ゴッホ美術館と並び称される、2大ゴッホ美術館のもう一つの方である。

こちらのコレクションは、「アルルの跳ね橋」や「夜のカフェテラス」、「糸杉と星の見える道」をはじめとしたゴッホ作品の超のつく有名どころばかり。ほとんどはアルル時代に描かれたものだが、「糸杉」などはフランスのプロヴァンスで描かれた最後の作品だ(そのモチーフはアルルにいた頃から構想されていたと言われている)。

こんな風に書いてくると、海外出張はほとんど美術館巡りばかりの観光目的だったのかと思われるかもしれないが、決してそんなことはない。たまたま当時の私の関心事が美術の方を向いていたために、「印象に色濃く残っている記憶ばかりを記すとこうなる」というだけのことである。

もちろん、浅からぬ縁で結ばれたゴッホの「ひまわり」の印象が私の深層に刷り込まれていたことが、このようなヨーロッパでの美術めぐり体験の重要なきっかけになっていたことは間違いないだろう。

トロントは初めての海外出張先だったが、そこでもう一つ私の印象に残ったのは、ロッキー山脈の広大な光景やナイアガラ瀑布の雄大さを直に満喫できたということだ。

夏なお雪を戴くカナディアンロッキーの山々の上空を飛行機で行くときには、見事に荘厳な山並みが延々と続く雄大さに、飛行機の窓に釘付けになりながら何度もシャッターを切っていた。氷河が融けてできたと思われる真っ青に光る数々の湖沼のなかには、ひょっとして琵琶湖の何倍もあろうかという大きなものまでがある。

いずれにせよ、目に入る光景そのものがあまりに広大で、まさに度肝を抜かれるとはこのことを言うのだと思えるほどだった。

と、カナダの自然の雄大さを賛美したあとで恐縮だが、実は、ゴルフ好きの私がより深く自分の記憶に刻んで帰ってきたのは、実はトロント郊外にあるグレンアベイ・ゴルフ場でのプレイのことだったかもしれない(笑)。

ジャック・ニコラウス設計のこのゴルフ場は、カナディアン・オープンの舞台にもなる。小鳥が飛び交い、樹から樹へとリスが走り回り、コース内をくねるようにして横たわる川(けっこうな川幅がある)沿いでは、ヒナを引き連れた親鴨の一団が行ったり来たり。日本のゴルフ場とは比べものにならないくらいの大自然の中に造られたゴルフ場だ。

ただ、この恵まれた自然環境にあって、私のゴルフはさんざんだった。大きな樹の小枝に触れてドボン、左下りのラフからダフってドボン、奥のバンカーからトップしてまたドボン…。一緒にコースを回っていたお客様に想像以上にたくさんのチョコレートを配るはめになった。自分の腕前のことは棚に上げ、「場内に川のあるゴルフ場はもうたくさんだ」と心底思いながら、私は帰国の途に着いた。

ヨーロッパのゆとりの文化に触れる

世界と向き合うというリアルな体験

ニューカッスルからロンドンへ赴いたときには、そこで遭遇する人々や瀟洒な街のたたずまいのなかに、イギリス社会の精神的な“余裕”というものを実感した。パリに足を伸ばす前の経験だ。

朝、宿泊したホテルを出てハイドパークでの散策に出かけてみると、大きな樹々と広い芝生の周辺に見事なバラの群生があり、その手前のプロムナードにはジョギングを楽しむ何人かの老若男女が行く。ふと見ると、颯爽とした手綱さばきで栗毛のサラブレッドにまたがる一団が来る。どうやら家族らしい。公園を馬で行くなどという文化は日本ではまずお目にかかれないと思い、思わず声をかけた。

「May I take a picture?」

決して得意ではない英語だが、これくらいなら私でも何とかなる。

すると、ご主人らしい男性が軽く「OK!」と会釈を返してくれたのだ。そして馬上の一家は、私のカメラに向けてフレンドリーな笑みで応えてくれた。いかにも日々の時間を楽しんでいる、うらやましいようなロンドン市民の素顔だ。

当時、かつて栄華を誇った大英帝国から失業率の高い「老大国」へと転落したかのようなイメージを刷り込まれていた私にとって、このハイドパークでの体験だけでなく、古い建物が残るロンドンの風格ある街並みのなかに、イギリスという国の根の部分には、表向きの経済事情などには左右されない大人の“余裕”のようなものが横たわっていると思えた。

この新鮮な体験によって、私はいやおうなく自分の国である日本での生活のあり様について再考せざるをえなかった。もちろん経済は大事だが、それとは別次元での生き方のゆとりのようなものをより大事にする必要があるのではないか。そういう思いが、イギリスのこの旅によって醸成されたのである。

もう一つ、フランス・ホンダに出向いたときのことを思い出す。ここではまたロンドンとは別の、大切なことを教えてもらった。

さまざまに会話が弾むなかで、闊達で話し上手のT社長が一言、こう述べたのだ。

「ホンダが他社よりも優れている点があるとすれば、実に多くの人間がこのフランス・ホンダを訪ねてくることじゃないでしょうか」

どういうことかと思っていると、T社長はこう付け加える。

「ここにあるのは、色んな意味でお互いを豊かにする人間の“多様性”なんですよ」

そう言われて気づくのは、案内された社屋のそこかしこに、いったい国籍はどこだろうと思ってしまうさまざまな人たちとすれ違い、フレンドリーに会釈されるということだった。社内には、アメリカからも日本をはじめとしたアジアからも、マグレブを中心としたアフリカやアラブ世界からも、もちろん他のヨーロッパ諸国からも、あらゆる関係者が必要に応じて入り混じり、必要があればすぐに集って会話し合うという慣行があるのだ。人の多様性を反映したビジネス文化が、フランス・ホンダのユニークな経営を形づくっていた。

一見して猥雑に見える人間の集合状態に対して、会社サイドでは邪魔だとか面倒だと考えてはいない。必要に従っていつでもワイワイガヤガヤとコミュニケートすることが日常の風景になっている。しかも、専門とする事業部門を超えた多方面の人間が、日頃から盛んな往来をしていて、その異なった部門同士の会話もまた重視されているのだ。

「そんなやり方だと、時間がかかって仕様がないと思われるかもしれませんね、しかし、実は逆なんです」

誰もが「自己主張は当然」という姿勢でどんどん話すが、一方で、自分とは全く異なった意見・アイデアに対しては、それが誰の発言であろうと、上司・部下の関係や専門分野の違いをものともせず、実に旺盛な好奇心を示す。普段の自分とは違った考え方を面白がったり、奇抜なアイデアに対しても寛容な態度で傾聴し合ったりする人ばかりだ。「『出る杭は打たれる』から集団での発言は控えめに」という日本の組織文化(特に当時のそれ)とは全く逆の考え方だ。

メンバー相互に特定の目的意識が共有されてさえいれば、最初はガヤガヤと混線ぎみの会話も、一つの有効な意見やアイデアが出た途端、みんながそれに注目し、認め合い、より発展させるべく前向きで生産的な会話が生まれることが多いと言う。

もちろん、ある程度リーダー的な立場の人間がいる方がまとまりはいいようだが、全体を引っ張り上げるような強力なリーダーシップを発揮する人間がいるよりも、お互いの意見やアイデアを上手に聞く役割の人間が、リーダーになった方がいいらしい。

「そういう面白いビジネス文化のおかげでしょう。昨年発足したフランスの農機具工場は、本社の常務会を通ってからわずか1年間で、製品のラインオフができてしまったんですよ」

もちろんこれは、日常の多様な意見交換や活発なコミュニケーションの成果だが、建設関係者、製造関係者、管理関係者といった多方面の人間が、日頃から盛んな往来をしているという事実の影響も大きかったようだ。

私がフランスへ行ったのは、1986年の総選挙でミッテラン率いる社会党が大敗した翌年だったと思う。共和国連合(右派)のシラクが首相に返り咲いて、コアピタシオン(保革共存)が成立した頃のことだ。

経済の問題にだけ焦点を絞れば、それ以前のミッテランは私企業の国営化など社会主義的な政策を進めていたが、その後に起こってきたインフレや失業者増加に対応するため、自由主義的な政策への転換を余儀なくされていた。

そこに誕生したシラク内閣は、当然ミッテランとは肌合いが違う政策、すなわち経済の自由化を一層進めていった。国営企業の民営化や賃金の凍結解除などの規制緩和政策が採られていったため、私がフランス・ホンダを訪れたときには、まさにフランスの経済全体が活況に転じていた時期と重なる。

その意味では、この時期にホンダがフランスに進出したことは、まことに時宜に合った戦略だと感心したことを覚えている。

当然のことかもしれないが、実際に海外に足を運んだ際には、日本国内ではマスコミを通じてしかわからないその国の経済事情や産業環境がアクチュアルに見えてくる。そのうえで、海外進出を果たした取引先との詳細な会話から、彼らがその国のビジネス文化や経済環境をどのように取り込みながら、その国にいかに根を下ろした企業として認知されるかという企業努力の仕方がわかる。

海外展開をうまく行っているビジネス・パートナーたちは、結局は自分が身を置いているその国の経済社会基盤や文化的素地をいかに捉え、そのなかに自分が考える事業ビジョンをどのように展開するかという課題を練り込んでいくことに大きなエネルギーを費やしている。

一言で国際感覚などと言っても、文字通りのアウェイでその国に見合った事業を展開するリアルな経験を積んでいかなければ、そんなものは一朝一夕に身につくものではないことがわかる。真に世界と向き合うには、世界の具体的な文脈に身を置かなければならない。

難物、生産物賠償責任法への対応

一日半で東京とロスを往復した“事件”

ほぼ同時期(1985年頃)、損害保険会社にとってはむずかしい対応を迫られる問題が、海外から起こってきた。

欧米で生産物責任ということが社会問題となり、これに伴って、企業の生産物(製造物)の欠陥によって生じた損害に対して製造者側に損害賠償責任が課せられるという法律が各国でつくられていったのだ。いわゆるPL法(製造物責任法=Product Liability法)である。

すると当然のように、製造物の損害を受けた側の賠償を生産者に変わって保険で担保する、生産物賠償責任保険(PL保険)が開発されるようになる。とりわけアメリカでは、このPL保険の市場参入は思いのほか早かった。

そこに、一つの典型的な事故がアメリカで起こったのだ。

一人の女性の自動車がよろよろと下手な運転で交差点にさしかかったとき、別の自動車にぶつけられてしまった。すると、そのときその車のガソリンタンクからガソリンが漏れて引火し、女性が火傷を負ってしまったのである。

素直に考えれば、ぶつけた側にこそ責任がありそうなものだが、この場合、「女性が負った火傷は、ぶつけられてガソリンが漏れるような自動車を製造した自動車メーカーに責任がある」という論理展開になるのが、PL法の考え方である。

このとき、ぶつけられてガソリンタンクから火を出した自動車はホンダの車だった。アメリカ・ホンダとしては、当然、反論に出る。

「ぶつける行為がなければこの事故は起きていない。責任を問うための過失の割合に不備がある。こちら側だけが過失責任を負うのはおかしいではないか!」

ホンダ側はそのように主張したようだが、争っている間に、「即刻賠償しない場合には懲罰金を支払わなければならない」懲罰賠償という名のPL法の条項によって、賠償が遅れると時間経過とともに100万ドル単位で上乗せされてしまうのだ。

これではホンダ側もたまったものではない。

そこに思いもよらず私の出番が回ってきた。

ある日の夕方、支店長会議の最中、「【急用】ロサンゼルスから電話です」というメモを秘書から渡された。そこで会議を中座して役員室まで行き、電話を取ると、「今すぐロスに来てください! PL保険のことで…とにかく大変なんです」と、慌て気味の声が聞こえてきた。相手に落ち着くように言って、事情を聞いてみる。

「今すぐですって? いったい、どういうことですか?」

なるほど、なるほど…。聞いているうち、ようやく事態の重大さが伝わってきた。

これはとにかく早急に対応する必要がある。即座にそう判断した私は、支店長会議の仕切りを本部長に任せ、そのまま成田に向かった。すでにロサンゼルスまでの便を秘書に予約させてある。いま考えると、よくもそこまで迅速に動けたものだ。

1日でも遅らせれば、懲罰金がどんどん増えていくという事態を聞いてしまった以上、家に戻っている時間など考えられなかった。成田からロサンゼルスまでの約10時間、聞いた限りの情報と解決策となりそうなアイデアが、否が応でも私の脳内を巡ってしまうのだから、眠ろうにも眠れない。しかしそのとき、私はおおよその対応策の見当はつけていた。

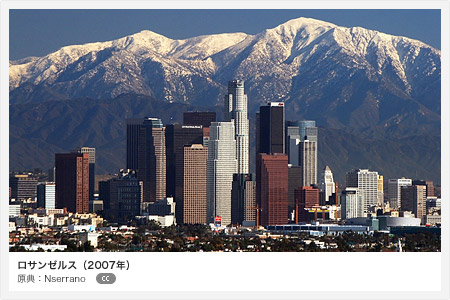

そうこうしているうちに、早朝、ロサンゼルスに着いた。約束の時間までまだ余裕がある。ホテルにチェックインし、仮眠を取ろうと思ったが、時差と軽い興奮状態のおかげで眠れない。仕方なくテレビのスイッチを入れ、コーヒーを飲みながら画面を眺めて時間をつぶすしかなかった。

安田火災の米国駐在員S君の案内でホンダのオフィスに赴くと、何人かの関係者が文字通り首を長くして私を待っていた。

会議室に通されると、「まずは、遠方からの急なお呼び立てをお詫びします」と、責任者のHさんから丁寧な労いをいただいた。だが、それ以上の挨拶もそこそこに、彼が一気にこう言い放つ。

「懲罰金がどんどん加算されてしまいます。こちらがいくら抗弁しても、この国のPL法には太刀打ちできません。それに、ガソリンタンクの漏れをなくすためには、技術的なコストが大してかかるわけではない。この際、保険金で担保してもらえませんか? その方が、これからのアメリカ展開には明らかにメリットがあるんです」

Hさんは温厚な人だが、このときは語気強かった。事態は急を告げているのだ。

PL保険については、そこまで明確に契約者が言うのなら、保険会社としては支払いを拒む理由はない。ここでの私の仕事は、契約者の判断の正当性を理解したら、「わかりました。保険金はお払いします」と言うだけだ。私は即座にそのようにした。

すると、目を丸くしたHさんは力強く私の手を握りしめ、「ありがとうございます」と何度も口にしてくれた。会議室にいた他の社員の方々も、深々と私に頭を下げ、お互いが「よかった。よかった」と喜びを分かち合っていた。

この間、およそ20分──。

繰り返しになるが、私のしたことは、Hさんの明解な説明を聞いて、「お支払いします」という一言を言うだけである。もし、ここでより詳細の説明を求めて、そのうえで事態を判断し、万が一保険金を払えないような根拠となる情報が飛び出してきたならどうなるか? ここが考えどころなのだ。

PL保険は、新種保険部という賠償責任保険を専門に担当している部署には評判が悪い。保険金を払うことになれば赤字になる可能性が高い保険商品だからだ。しかし、ここで保険金を払わないということになったら、これまで何十年も培ってきたホンダとの関係に暗雲が立ち込める。今後の契約がなくなってしまうことも考えられるだろう。

一件の保険金支払いで生じるかもしれない当面の赤字の可能性のために、将来にわたって限りなく続くかもしれない契約の継続可能性を放棄してしまうのは愚の骨頂である。

とすれば、ここでより詳しい事態の説明を聞く必要などない。「保険金をお支払いします」という回答以外に、私が口にする言葉はありえないのだ。

実はここまでの判断は、東京からの機中でずっと考えていたことの一つだった。

もちろん、ロスに着いてからHさんに初めて聞いた「ガソリンタンクの漏れをなくすための技術的努力」に関しては、今後ホンダ側には確約してもらう必要は残る。しかし、安田火災が国内はもとより国外におけるホンダの保険契約獲得シェアを引き上げるという波及効果の方がはるかに大きい。

そう考えれば、東京からの機中で私が思い巡らしたきわめてシンプルな結論は、的を得ていたと言えるだろう。私の仕事は、外国の法律問題を厳正に解決することではなく、安田火災と取引先との利害を調整し、取引先の利益にもなり、自社の利益にもなる道筋を考え出すことにある。

そこがアメリカだからと言うわけではないが、この場合、ビジネスの最終着地点を見すえたプラグマティックな考え方が最も状況に見合った結論の出し方なのだ。

ただ、正直なところを言うと、ややこしい裁判事情をアメリカ人の弁護士にでもしゃべられたらどうしようという不安も私の頭をよぎっていた。実際、会議室の打ち合わせにはアメリカ人弁護士が同席していたのだ。

しかし、こちらの英語力は知れたもの。アメリカ駐在のS君(もちろん英語は堪能)からは、「下手な英語で対応されるともっとややこしくなるので、英語でのやり取りだけはやめてください」と予めクギを刺される始末だ。

結果的に、「保険金を払う」という最もシンプルな結論によって、私が英語でなんやかやとしゃべる可能性を排除したことが、この件の解決への最大の近道だったのかもしれない(笑)。

その夜、アメリカの駐在員と私の間で一席が設けられた。半分眠ったような宴会だったが私は気持ちよく飲み、その日のうちに帰国の途に着いたのだった。おかげで帰りの飛行機では、ぐっすり眠ることができた。

それにしても、ロスに飛んで得意先に「保険金は支払います」と返答をし、その駐在員と一緒に飲んですぐにUターンする。これを正味1日半でこなすのは、60歳に手が届こうとする私には正直しんどい経験だった。こんなことが何度もあれば、命がいくつあっても足りない。

これはまさしく、私にとっては一つの“事件”だった。しかし同時に、30年を超える私の保険マンとしての経験知が活かされた愉快な一件としてカウントしておきたい。

かつて国内の24部店を担当させられた時期があったが、海外出張の場合は、このロスアンゼルスへの緊急な呼び出しは例外としても、通常は最長で1か月ほどの比較的長い期間に2〜3か国の国を回るということが通例だった。そんなとき、東京本社でのしがらみとも距離を置くこともできたので、いくらか解放された気分を味わうことができた。

面白いことに、海外を何度か経験すると、改めて自分の日常のことが気になったり、自分のよって立つ生活の形を変えてみようと思ったりする。曖昧模糊とした感覚だが、外国での出会いや新しい経験は、やはり自分の視界をいくらか広げるものであるらしい。

その頃の私には、それまでの仕事中心の生活から、何か精神的な豊かさへ向かおうとする欲求が強く生まれつつあったのかもしれない。ある種の心の変節を迎えていたのだろうか。