【第3章】「成熟」へのステージ

“本物”に近づく日々 平成7年(1995)年〜平成12年(2000)年/67歳〜72歳

埼玉県庁に通い詰めた1年半

アプローチ練習場の完成へ

私が社長に就任した当初、東松山カントリークラブ(以下東松山CC)には問題が山積していた。バブル崩壊によって来場者が激減しているのに適切な対策がとられていなかったため、赤字経営に陥っていたのだ。

これは、バブル崩壊直後には日本中の企業で見られたことかもしれない。ゴルフ場がお客を選ぶ時代が永く続いたが、お客がゴルフ場を選ぶ時代になっているのに、選ばれるような対策がとられていなかったのである。

東松山CCは、藤田欽哉氏設計の18ホールに昭和59(1984)年から9ホールを増設したのだが、その設計をプロゴルファーに依頼したため、木に竹を接いだようなコースになってしまっていた。

そのときの27ホールのグリーンは、マスターズ開催のオーガスタ・ナショナルのアンジュレーションを真似て改造したのだった。オーガスタ・ナショナルのグリーンは1000㎡以上もあるのに、300㎡でこの傾斜グリーンにすると、とんでもないグリーンになってしまい、ゴルファーの不評を買っていた。また西コース9番ホールを終えてクラブハウスへ戻るのには5分以上も歩かされ、この間に残土の山があって草茫々だった。

これは、新たな9ホール増設の開発を申請したとき、農地転用面積は増設コース面積の20%以下でなければならないと指導され、設計変更を余儀なくされたためだ。その結果、約10,000㎡の農地が開発許可の線外におかれ、そこが産業廃棄物や残土の捨て場にされてしまったのである。

来場してくれた友人は、この惨状を観て、「こんな汚いゴミの山を横目にクラブハウスへ戻るゴルフ場では、お客さんを連れてこられないよ」と言ってくる始末で、私にとっては真っ先に取り組むべき問題となった。

早速私は、この問題を解決すべく埼玉県庁の財政企画部土地政策課という部署を訪れた。しかし、このときはT知事が「ゴルフ場新設・増設禁止令」を出しており、しかもゴルフ場担当官はゴルフをやらない人だったので、私の言い分など聞く耳を持たず、「アプローチ練習場? アプローチって何ですか? 業者さんで直接お見えになったのはあなたが初めてですよ」と言われてしまった。

私はこのとき初めて知ったのだが、ゴルフ場の新設・増設などでは、「開発屋」と言われる仲介業者の手を経て県に折衝する慣行になっていて、それに政治家が介在しているため、ゴルフ場側が直接県に交渉することなどということはできないシステムになっていた。何回訪れてもケンモホロロの扱いをされて万事休すという心境のとき、何と救いの神が現れたのだ。

それは東京陸軍幼年学校の忘年会で、同期のK君とたまたま隣り合わせたときのことだ。K君は自治省(現総務省)出身で、当時、参議院議員の2期目だった。

「君は確か自治省出身だったよな」

「そうだけど、何か用か?」と聞いてくれるK君。

「実は、いまゴルフ場の社長をしていて、埼玉県庁に通っているんだけど、君の後輩で埼玉県庁に出向している人を紹介してくれないかな」

「埼玉県庁には自治省から何人も行っているよ。財部局長もそうだし、副知事もそうだよ」

「実はゴルフ場の残土置き場をきれいにして練習場にしたいんだけど……」

するとK君は、「それじゃ、副知事のN君に電話しておくよ」と言ってくれたのだ。

そして翌日、「N副知事に、君が行くからよろしくと言っておいたよ」と連絡してくれた。友だちというのはありがたいものである。

さらにその翌日、N副知事を介して財政企画部土地政策課に赴くと、これが同じ人間かと思うほど丁寧な態度で応対してくれた。

「ゴルフ場新設・増設禁止令というのは条例ですか?」という私の質問に、担当官は、

「いや条例ではありません。局長命令ですよ」と答える。

「では、その局長命令を見せていただけませんか?」という要請に応えて担当官が見せてくれた局長命令には、確かにゴルフ場の新設・増設は禁止するとあった。ところがそれには但し書が添えられていたのだ。

何と、「但し練習場、駐車場はこの限りではない」と書かれているではないか。開発許可をもらってゴルフ場となっている境界外の残土置き場を練習場にするのは増設に当たるが、練習場は但し書きによって許されることがわかったのである。

それからの交渉はとんとん拍子で進むことになるが、県の課長補佐級で構成される開発会議に呼び出され、10数人の担当者から質問攻めに遭ったのには往生した。

「練習場にしたいという土地の中に公道が通っている。これをどうするつもりか?」

「農業用水池から農地への水路はどのようにするのか?」

「練習場用地に植樹はするのか? 植樹するときは何を植えるのか?」などなど。

県の開発会議をパスすると、ようやく東松山土木事務所に開発申請することになるが、これには正確な図面が必要で、これはTコース委員長に協力をお願いした。この間、埼玉県庁に通うこと1年半の時間が過ぎていた。

実際のアプローチ練習場完成までには、理事会内部の調整(一部にいちゃもんをつける人もいた)にも手間取ったが、最終的には残土の山は5,000㎡のアプローチ練習場と化し、ハウスへの沿道には桜なども植えられ、カートに乗って帰れるようになった。

これが完成したとき、社員や理事会のメンバーの私を見る目が変わってきた。それは、名古屋支店長時代に部下の交通事故問題を解決したときの雰囲気を彷彿とさせるものだった(第2章 第1部参照)。

ここにおいて、いままで誰も手をつけなかった県庁との面倒な交渉をやってのけたという私への評価が生じたのである。私はこれを好機と捉え、さまざまなな改革に着手していくことになった。

ゴルフ場でも「お客様は神様」

理事と従業員の意識改革

言わずもがなのことだが、ゴルフ場と言えども来場者=“お客様”あってのビジネスであり、客商売であることに変わりはない。由緒あるゴルフ場を謳っている以上、“お客様”の視点であらゆる角度から場内を整備しておかなければ、いわゆる顧客満足(CS=Customer Satisfaction)を味わってお帰りいただくことなどできない。ところが、これまでの東松山CCの運営には、このCSの観点がことごとく欠けていたのだ。

細かな事例を挙げれば、私が「ぜひ手をつけなければ」と考えたことの一つに、地下にあったビジター用ロッカーの入れ替えと、それを1階に設置し直すという案件があった。

というのも、以前から設置してあったビジター用のロッカーはドアの具合が悪く、開きにくいし閉まりにくかった。するとドアを蹴飛ばして開け閉めする人が増えた。これが長年行われたため、ロッカーの扉はボコボコに変形していたのだ。これは実に見苦しい限りであって、通常の“お客様”商売ならあってはならないことである。

しかも会員用のロッカーは1階の使いやすい場所(風呂にも一番近い好所)にあるのに、ビジター用は暗い地下に置いてある。ビジターと会員との来場頻度を比べれば、圧倒的にビジターの方が多いのだから、これは改めなければならない。経営的な視点で見れば、日々の売上に貢献してくれるビジターの位置づけの優先順位を上げて、ロッカーそのものをリプレイスし、場所も使いやすいところに移設する方がいいに決まっている。「お客様は神様」なのである。

しかし、会員や理事たち(彼らもプレーヤーである)の方を優遇する考え方が根強かった。ビジター用ロッカーを1階へと移すことを理事会に提案すると、最初はほとんどが反対だった。

「なんでこんないい場所にあるオレのロッカーを地下に下ろすんだ? 反対だ!」

この場合、「オレ」というのは一人ではない。ゴルフ場の運営責任のある理事ですら、財政の苦しい会社の経営とは無縁であるかのような言い草だ。単なるわがままなオヤジの集まりにすぎなかった。しかし、こういう場合には、シンプルな説得論理に限る。そこで私は順序立てて言う。

「会員や理事のきれいなロッカーが“いい場所”にあり、ビジター用にはボコボコのロッカーが地下の暗い場所にある。これはお客が嫌がる…、お客が減る…、売上も減る…、財政逼迫の会社は潰れる…、そしてこのクラブはなくなる…、それでいいんですね」

これで理事会は一旦は静まる。しかし、また声が上がる。今度は少しだけものわかりがいい。

「じゃあ、役員全員のロッカーを下ろすんなら、オレも下りていい。理事長もそうしろ」

要するに、「オレだけが下りるのはいやだ」ということにすぎない。最後まで数人の反対があったものの、結局、ビジター用ロッカーは使いやすい新式のロッカーに交換され、1階の風呂に近い場所に移設されることになった。それ以後、このロッカー使用についてのビジターの評判が上がったことは言うまでもない。

ロッカー案件の改革に反対しているのは一部の理事だったので、経営的視点で説得すれば、何とかなると思っていた。しかし、人(社員)の意識の改革となると、経営的な論点(理屈)を展開するのとは別の次元の工夫が必要となる。要は、理屈以上に“情”の問題が絡むからだ。

当時、大げさに言うと、社員のなかでもキャディがあたかも会社の経営方針とは無関係に独自の集団を形成しているかに見えていた。ボス格のキャディがいて、この人が班分けの権限を一手に握り、自分の都合よい人間関係で全体をコントロールしていたのである。

しかも、入社年による力関係のヒエラルキーははっきりしており、上下の力関係に従わないキャディはいろいろな“意地悪”をされる。先輩キャディから“吊し上げ”を食らったという新人が、私のところに泣きながら直訴に及ぶということもあった。

社員旅行などに行っても、このキャディのヒエラルキー集団は一塊になって威力を示す。宴会でも、私はタメ口で呼ばれて酒を飲まされ、いったいどっちが社長なのかわからないような散々な扱いを受けたことがある。

しかし、私の観察では、彼女たちは一様に仕事には熱心であり、情にも厚く、決して悪い人間ではない。ただ、従来からの内部の力関係に固執し、それが彼女たちの当たり前の行動の規範となっているだけなのだ。

実はその問題の根っこには、経営方針が明確でなかった経営側とのコミュニケーションの欠落があった。彼女たちは、考え方がぶれてばかりの経営側から、キャディという職能集団を防衛しようとしていたにすぎないのだ。その結果として、会社とは別個の行動原理を勝手に作ってしまったのである。

ならば経営者としての私は、彼女たちと積極的にコミュニケーションを取ればいい。そのうえで、「今度の社長の経営方針はぶれていないぞ」という姿勢を示すことが肝要だ。

私はあらゆる社員たちとこの姿勢で接することを考えていたが、来場者のプレーの現場に立ち会うキャディたちにはとりわけこの姿勢で臨むよう心がけることにした。

細かなことで言うと、給与やボーナスを一人ひとり社長室で手渡しし、その際、それぞれによい評価を伝えることにした。特にボーナスの支給時には、ちょっとした会話をしながら私が撮った花の写真を選んでもらい、その写真をキャディたちに進呈する。この何気ない会話と写真のプレゼントによって、私の為人を少しでも知ってもらうとともに、キャディたちの会社への印象の一端を捉えることが、キャディたちと私との距離を縮めるきっかけにもなる。

またあるときには、社員全員にアンケートを行った。「お客様にとって東松山CCをもっとよいゴルフ場にしていくために、どんな意見でもいいから書いてほしい」という記述式のアンケートだ。

すると、私の仕事ぶりを見て少しずつ会社を盛り立てようという気持ちになってくれた社員、特に顧客とプレーの現場をともにするキャディーからは、なかなかいい意見が出された。ところが、ボス格のキャディだけはこれを白紙で提出してきたのである。

そこで私は彼女を呼んで話をすることにした。「呼び立ててすまないね」と私から挨拶を済ませると、これまで社長室に入ったこともないそのキャディは、いつもの女親分のような顔つきとは違って、緊張した面持ちで私の言葉を待っていた。私は単刀直入に切り出す。

「私はね、このゴルフクラブをよくするために働いているつもりです。お客様にたくさん来ていただいて、会社として業績がよくなれば、君たち従業員の生活もよくなる。こうやってアンケートをお願いしているのは、そのためです。会社のためだけでなく、君たちや家族のためでもあるんです」

ここまで話すと、彼女の顔つきがやや変化してきた。「これはいままでの社長と違うな」と少しは思ってくれたようだ。

「君たちの待遇をよくすることにつながるアンケートなので、もう一度、考えてみてくれませんか」

すると彼女は、しばし沈黙していたが、「わかりました」と言うと、デスクの上にあったアンケート用紙を再び手にし、社長室を出て行った。そして翌日、いくつかの提案がしっかりとした字で書かれたアンケート用紙が、私のデスクに届けられていた。

大仕事の一つ、グリーンの改修

今度は理事長に転身

東松山CCの社長時代に成し遂げた大きな仕事の一つは、グリーンの改修である。特に藤田欽哉氏の設計でない増設コースのグリーンは、グリーン床構造自体に甘さがあり、長年のメンテンナンスにも耐えられない状態になりつつあった。芝の直下の混合土壌層はともかく、その下の砂粒や粗砂の層、さらにその下の砂利層の厚味と造作に問題があったからだ。

そこで、グリーンの改修のための勉強と思い、武蔵カントリークラブ(以下武蔵CC)の笹井コースを見学に行った。このコースは、藤田欽哉也氏のお弟子さん、井上誠一氏の設計による名門コースとして知られていたからだ。井上氏もまた、数々の名門ゴルフ場を設計した名匠として知られていた人だ。

武蔵CCの笹井コースを歩きながら副理事長Oさんの丁寧な説明を伺っていると、私にはどのグリーンも素晴らしいものに見えた。全体の設計は井上誠一氏であることは知っていたが、グリーンを含む改修は誰の手によるものかは知らなかった。

そこで、「このグリーンはどなたの設計によるものですか?」と聞くと、Oさんは即座に「大久保昌さんです」と答えてくださった。しかし当時の私は、その大久保さんのお名前を存じ上げなかった。そこで戻って調べてみると、なんと、井上誠一氏の一番弟子だったのである。

これはいい情報を得たとばかりに、早速、大久保さんの連絡先を調べ、その事務所を訪ねてみた。しかし、「紹介者なしで来たのはあなたが初めてですよ」と言われ、半ば呆れられてしまった(この頃、「紹介者なし」でいろいろな場所に飛び込んで行ったことを思い出す…笑)。

ところが、いろいろ話をしているうちに、大久保さんと私との間で、奇妙な接点のあることがわかってきたのだ。

以前にも述べたが、かつて私が学んだ陸軍予科士官学校(昭和16年に市ヶ谷から朝霞に移転した振武台)は、東京ゴルフ倶楽部朝霞コースを接収して改築されたものだ(第1章 第1部参照)。その朝霞コースの設計は、イギリス人の有名ゴルフ場設計者、チャールズ・ヒュー・アリソンの手による。

戦後、今度はその敷地と建物がアメリカ軍によって接収され、アメリカ軍が練兵場に18ホールのゴルフ場を作っていて、そのグリーンキーパーを大久保昌さんが担当していたのである(全体の設計は“日本ゴルフの父”と言われる大谷光明氏による)。何という奇縁だろうか。

「大久保さん、私、朝霞の予科士官学校にいたんですよ。アリソンが設計した、あの朝霞コースのグリーンの上に建てられた皇族舎もよく覚えています」

私はさらに当時の朝霞の光景について、記憶する限りのことを話した。すると大久保さんも戦後の駐留軍のゴルフ場に勤務したことを思い出された様子だった。昔話に花を咲かせているうちに、二人の頭のなかには懐かしい共通のゴルフ場の像が結ばれていったと思われる。と言うのも、大久保さんは笑顔でこのように言われたからだ。

「いやー、そんなご縁のある方だったのなら、無碍にお断りすることはできませんね」

この一言を聞いて、私はうれしさ極まって大久保さんと強く握手を交わし、何度も頭を下げた。この瞬間、大久保昌さんの手によってわが東松山CCのグリーンの改修が行われることが決まったのである。

おかげで全27ホールのグリーンとその周辺は、見違えるほどの美しさと優れた機能性を備えた、誇るべきグリーンとして生まれ変わることができた。以来、大久保さんはコースのメンテンナンスや改修についてさまざまにアドバイスをして下さり、現在も東松山CCの顧問を引き受けていただいている。

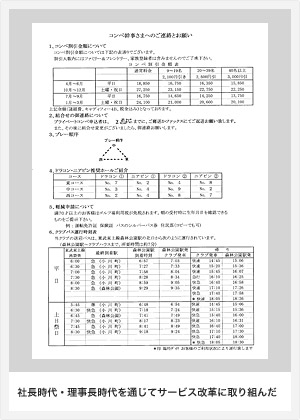

このほかにも株式会社東松山CCの社長時代に行った改革はいくつもあるが、その改革の最終的な課題は、バブル崩壊後の財政を立て直すということにあった。

個々の事例の改革の方向性を見出すことは、バブル期の放漫経営の問題点を徹底的に洗い出していけば見えてくることなので、正直、それほどむずかしくなかった。しかし、個々の改革を実行に移していくとき、既得権にまみれた何人かの理事会メンバーと相対することの方にむしろ労力が費やされたと言っていい。

問題の一つひとつを改革の俎上に乗せ、何とかこれらをクリアしていくと、私の仕事の成果を評価してくれる理事がいるかと思えば、逆に、私の存在を疎ましく思う理事も現れる。どこの世界でも、大抵は既得権を手放したくない人間が“抵抗勢力”として立ちはだかるものだ。

特に現金が絡んでくる問題では、何らかの形で外部の業者や金融機関と利害の係るつながりを持っている理事は、最後まで私に冷たい視線を向けていた。バブル崩壊以前の借金や会員権の発行の問題などについては、財政再建の可能性を左右しかねない大金が絡んでくるため、古くからの理事や役員がバブル期の自らの判断責任を追及されることを嫌がっていたという事情もあるだろう。ただ、結局ははっきりと目に見える改革の成果というものはどんな人間にも説得力があり、次第に私の立場を支持してくれる理事が増えていった。

そして、私が社長職を務めた時期には、ほとんどの経営課題が解決へと向かっていったのである。その結果、バブル期の借金は全て返済し、さまざまな改革に伴う営業成績の向上も大いに手伝って、会社の財政の立て直しを成功させることができた。

この段階で、私としては2年間の職務に手応えとやり甲斐を感じていた。しかも、まだ改革すべき案件は残っているし、その課題解決のための布石もすでに打ってあったので、あと2年1期ぐらいの社長職の継続についてはほとんど疑いを持ってはいなかった。

ところがここで、理事会内部で妙な動きが表面化したのだ。当時の理事長N氏の懐刀であるU理事から、突然、社長を辞任してほしいという要求を突きつけられたのである。

この件にはもう一人、N理事長の個人的な事業について利害関係にあるIという理事が係わっていた。あるときこのI理事が、一部の新入会員からイレギュラーな金銭を個人的に受け取っていたという事実が発覚したため、当然のことながら、理事会から「そんな不正を働くI理事は辞めさせろ!」という声が上がっていた。

しかし、N理事長はこのI理事に個人的に頭が上がらない立場にあったため、理事会の意見をなかなか受け入れることができなかった。そこで、私からN理事長に、「ここはクラブのためになる公正な見方が大切です。I理事に引導を渡してください」と丁寧に進言した。ところが、この私の発言がN理事長の側近たち(何らかの既得権を共有する人たち)の反感を買い、上記したU理事からの私への社長辞任要求へとつながったというわけである。

しかし、すったもんだの挙句、事態は私に味方するようになっていく。地元の理事の間で、「むしろ、あんな頼りない理事長こそ辞めさせるべきだ」という意見が出はじめたのだ。

私は自分のニュートラルな立場を表明するため、一旦U氏の要求を受け入れ、社長を辞任したうえで、一人の理事として理事会に参加することにした。

するとにわかに、N氏を引き続き理事長にすべきか、私を理事長にすべきかという議論が巻き起こり、20数人で構成される理事会は真っ二つに分かれてしまった。しばらく侃々諤々の議論(罵詈雑言の投げ合いも含む)が行われたが、最後は、「ならば多数決で決着をつけようではないか」ということになり、理事長候補者選出選挙を行うことになったのだ。

その結果、なんと私が多数を獲得してしまったのである。正直、私自身にもこの決定に確信があったわけではないのだが、それ以上にN氏の支持派は口をあんぐり開けて驚愕していた。N氏は目を丸くしたままの放心状態だった。

いま思えば懐かしい、そんな時代がかったドタバタ劇を経て、私は東松山CCの意思決定機関の理事長に就任することになったのである。平成9(1997)年春のことだった。

“ゴルフの桃源郷”を創りたい

日本シニア・ゴルファース協会に入会

理事長になった私は、“ゴルフの桃源郷”を創るにはどうしたらよいかを思案し、それを実行に移そうと一生懸命だった。この姿勢と気持ちは社長時代と少しも変わらない。

しかし、理事会で多数を占めたとは言え、いつまた不安定な立場に立たされるとも限らない。理事長として自らの改革案を具体化していくためには、既得権には左右されず、特別の利害関係にはない公正な立場の理事たちを核にして、安定した支持を得る必要がある。

頼もしいことに、理事のなかには私の陸軍予科士官学校と同期の海軍兵学校出身者や幼年学校の後輩などもいて、私の立場に理解を示してくれる人もいた。彼らの助けを借りて、公正な理事会運営についての考え方を根回しし、味方を少しずつ増やしていったのだ。戦前に共通の経験をした人間のありがたさを改めて感じることになる。

だが、話し合いになると、議案によっては「とにかく反対」という人も出てくる。いくらわかりやすい説明を尽くしても、頑なに反対を唱える理事の存在には閉口した。なかには合理的な議論に慣れていない人間もいて、反対の理由を聞いても、何を言っているのか要領を得ず、単なる感情論を口走っているにすぎないケースもあった。いま思えば、そんな理事が意外に多かったかもしれない。

そうなると、不用意に罵詈雑言を口にする人もいて、それでなくても議論沸騰気味の理事会の場は火に油を注ぐかのような状態になってしまう。議長(理事長の役割だ)である私が、「お静かに願います!」と声を上げる場面が頻発した。

あるときなどは、私が「静粛に!」と何度も言っているのに黙らない理事がいたので、彼に向かって「やかましい!」と一喝したことがあった。すると、なんとしたことか、その人はその晩急死してしまったのである(死因は脳溢血か心臓病か、どちらかだったと思う)。

実は私が理事会で「やかましい!」と声を荒らげた人物で、後日、亡くなった人がもう一人いた(死因は末期の肝臓がんだと聞いている)。しかし、そのような不幸な出来事が二度も重なると、周辺で妙な噂が立ちはじめる。

「東松山CCの理事長に怒鳴られると、死んでしまうらしい」

以来、理事会の議事進行は比較的スムーズになったように思えた(笑)。

敢えて自分の名誉のために言っておくが、亡くなられた二人の死因と私の「やかましい!」という一喝との間には、何の因果関係もない(念のため)。

理事長時代に印象に残っている仕事で一つ思い出すのは、乗用カートの導入問題である。

いまはまずカートを置いていないゴルフ場はないが、当時、カートを導入するかどうかの議論は、大半のゴルフ場で行われたいたのではないだろうか。

私の持論としては、ゴルフというスポーツは、本来、コースを歩くこと自体も競技の一部であって、「歩けばこそのゴルフだ」という考えだった。また、例えカートを導入するにしても、特にビジターに対しては、比較的高いプレー代や利用税をいただいているうえに、カート料金を加算するのはいかがなものかという気がしていた。

もちろん導入にあたっては、当然それなりの支出負担の覚悟が必要だ。何とか財政再建がなされたばかりであって、逼迫していることに変わりはないにもかかわらず、である。

ところが、ビジター料金が比較的安い地方のゴルフ場では、カート料金も上乗せしやすいため、営業的にも若い世代の顧客を当て込んで、早い時期からカートを導入するゴルフ場が増えていた。当時カートを備えていないのは、関東周辺では埼玉県と東京都内の古くからあるいくつかのゴルフ場だけだったのである。

しかし、このカート問題に関しては時流に抗うことはできなかった。会員からもビジターからも、カート設置の要望が増え始めたからである。そこで、理事会でも例のすったもんだを繰り返し、同時に運営会社側に収支計算をしてもらい、営業で利益を出す算段を見込んだうえで、ようやく導入を決めた経緯がある。

最初は10台だけ購入し、カートを利用してもしなくてもお好きな方を、という告知をしていた。しかし、次第にカート利用者が増えてきたため、翌年にはさらに10台導入せざるをえなくなったなった。もちろん現在では、大半の来場者がカートを使うようになったせいで、種類やタイプも増え、充分なカートが取りそろえてある。

少し時間をさかのぼることにしよう。これもゴルフと大いに係わりがある。

平成4(1992)年に安田火災ローン総合サービスの社長になった頃、東松山CCの当時のN理事長(のちに私と理事長職を争った人だ)の紹介で、日本シニア・ゴルファース協会(Japan Senior Golfers Association。以下JSGA)に入会することができた。日本ゴルフ協会のシニア部門が独立してできた団体だ。55歳以上のシニア・ゴルファーを5つの年齢ブロックに分けてプレーする同好会的なコミュニティである。このとき私は、同時にJSGAの総務委員という役割を引き受けることになった。

このJSGAは、もともとアメリカ・シニア・ゴルファース協会(JSGA)からの親善ゴルフ大会の申し入れから始まった(昭和37年)経緯があるため、日本国内でのツアーだけでなく、JSGAの呼びかけに応じてアメリカ本土での親善大会が行われることがある。

JSGAに入会した直後、事務局のK女史から、「新入会員は積極的に日米親善大会やワールドシニア大会に参加するのが慣例なんですよ」とアドバイスされたため、早速その年の10月、第14回日米親善ゴルフ競技アリゾナ大会に参加することにした。

このときの日本側の参会者は、JSGAのW会長はじめ12名。フェニックス郊外で3日間のウォーミングアップをしてからJSGAのチームと落ち合い、バスでグランドキャニオンに近いフラッグスタッフという町のホテルに落ち着く。競技大会の舞台はと聞くと、ホレスト・ハイランドという全米第19位にランクされるというゴルフ場だと説明された。実際に行ってみると、美しい針葉樹林に囲まれ、胸のすくような広大さをもった素晴らしいゴルフ場である。

初めて対決するアメリカチームとのマッチプレーがエキサイティングだったのはもちろんだが、“19番ホール”でのビールの美味さは格別だった。

昼間はゴルフ、夜はホテルでの歓談という1週間はあっという間に過ぎ、JSGAの皆さんともずいぶん親しくなった。彼らは、ホスピタリティの限りを尽くして音楽の演奏やダンスなどでもてなしてくれる。ゴルフが中心の親善大会であることは確かだが、このときにはゴルフ以外での交流の重要さが身に染みたものだ。

私も心ばかりのお返しをと思い、この頃凝っていた桜の写真のアルバムを用意して、アメリカのご婦人方に一人ずつ拙い英語で講釈してみた。不得意な英語がどの程度通じるか自信などなかったが、こんなこともあろうかと、予め日本で辞書を引き引き作文してきた英語を丸暗記していたので、何とか伝わったようだ。

「日本の桜のなかでも有名なソメイヨシノが散ってしまうと、もう桜の季節は終わりだと思うかもしれませんが、そんなことはないんです。実はそのあとから本当によい桜が咲きます。楊貴妃、白妙、御車返し、御衣黄、鬱金、市原虎の尾といった名桜が日本にはあります」

こんな話題をそれぞれの桜の写真とともに披露すると、普段はあまり桜を見慣れないアメリカの方々は、“Oh!”とか、“Beautiful!”とか、はたまた“Amazing!”とか反応しながら、とても感心して聞いてくれた。そんな一時の余興のような返礼でも、少しは和んでもらえて気をよくしていたが、翌朝、彼女たちと顔を合わせると、“Good morning, Mr. Cherry Blossom!”と一人のご婦人から声がかかったのだ。これにはさすがに有頂天にさせられてしまった。

ゴルフもさることながら、自分の得意芸(ここでは写真)がちょっとした媒介になり、そこから始まる交流の温かさ、ありがたさを実感した瞬間である。世界は小さな出来事から少しずつでも広げていけるものだ。

夏坂健さんとの出会い

“本物のゴルフ”を追究する

東松山CCの話が長くなってしまったが、その運営会社の社長と意思決定機関の理事長という役割を背負った根底には、やはり私のゴルフ好きの強い美意識が深く係わっていたように思う。そうでなければ、いろいろ消耗することもあった2つの役職を、あれほど元気には続けられなかったかもしれない。

そのゴルフについての深みを新たな視点から掘り下げるきっかけとなったある重要な出会いについて、少し記しておきたいと思う。私が東松山CCに“ゴルフの桃源郷”を実現しようと奮闘した背景には、“ある人”との出会いが大きく影響しているからだ。

その“ある人”とは、作家で翻訳家の夏坂健さんである。ここでも少しだけ時間をさかのぼってみよう。

平成6(1994)年、たまたま出かけた講演会で夏坂健さんのお話を伺うことになった。その内容は、これまでどちらかと言うとスコアを上げることに一生懸命だった私のゴルフ人生を一変させるものだった。“本物のゴルフ”ということについて、夏坂さんは熱弁を振るっていたのである。

かつて共同通信の記者だった夏坂健さんは、イギリスで食文化の取材をしている最中、大英図書館でゴルフに関する膨大な量の文献インデクスを目にする。それまでもゴルフ経験はあったが、食文化に関する文献リストにも勝るとも劣らない量のゴルフ文献のインデクスを目の当たりにして、「これはその背後にとんでもない歴史と文化が潜んでいるぞ」という直感を得たという。

それ以来、ゴルフについて記録されたあらゆる資料・文献を読み漁り、またイギリスのゴルフ場における実際の文化を実地に体験して、「自分でやるゴルフ」に対して「読むゴルフ」という分野を切り開くことになった。文字通りの“本物のゴルフ”の探究に取り憑かれてしまったのである。

共同通信を離れてフリーランスとなった夏坂さんは、その後、28冊の本(翻訳を含む)を出版するが、その大半がゴルフに係る内容のものだ(食文化に関する書籍が数冊ある)。ゴルフダイジェスト社が発行している『夏坂健セレクション』(全6巻)もさることながら、『ゴルフへの恋文』(新潮社)、『ゴルフを以って人を観ん』(日経新聞社)、『ゴルフがある幸せ』(日経新聞社)などは、軽妙な文章で読者の(特に“本物のゴルファー”になりたい人の)心をつかむ名著だと思う。

「読むゴルフ」とは言っても、単に読書による机上の教養主義を奨励するのではない。ゴルフについての知的鍛錬を積んでいくことによって、実際に「自分でやるゴルフ」をより洗練させ、その楽しみを倍増させることに、夏坂さんの「読むゴルフ」の真髄がある。その根底にあるのは、スコットランドで発祥して世界中に伝わった今日のゴルフに、“本物のゴルフ”の息吹を吹きかけようという夏坂さんの並々ならない熱意だ。

事実、夏坂さんは、北極圏を含む世界中のゴルフ場を席巻し、さらに各国のコンペに出場して、ゴルフの大ベテランになっていく。35年以上シングルを維持したというから、実際の腕前も相当なものだ。

その夏坂さんの講演に目から鱗が落ちる思いがした私は、早速、彼の愛読者たちが結成したプライベート・コミュニティ、「地球ゴルフ倶楽部」(同名の著書による名称だ)に入会することにした。このコミュニティは、何よりも夏坂さんのゴルフ哲学をわが身に浸透させ、スコアよりもマナーやルールを尊重してスポーツとしてのゴルフを楽しむことを基本としていた。

このとき、私が昭和34(1959)年にゴルフを始めてすでに40年近く経っていた。その動機が仕事上の営業絡みであったこともあり(第2章 第1部参照)、それまでのプレーの半分以上が言わゆる“接待ゴルフ”であったことは否定できない。接待とは無関係ないときも、自分のスコアを上げることばかりに注力していたのも確かだ。

この私のゴルフを、夏坂健さんとの出会いが大きく変えることになる。夏坂さんの考え方によれば、ティーング・グランドから始めて、全てのホールを終え、クラブハウスに上がるまでの全工程におけるゴルファーの仕草に、敬意を払うべきゴルフの伝統的な作法が生かされていなければならないのだ。

地球ゴルフ倶楽部では、3度ほど夏坂さんとご一緒にプレーさせていただいたことがあるが、その都度、夏坂さんは私のマナーやプレーの細部についての課題を指摘し、丁寧にアドバイスしてくださる。また、地球ゴルフ倶楽部主催のツアー(地球丸ごとツアーと称する)に参加すると、プレーの前夜に夏坂さんによる“ゴルフ講義”が開講されるのだが、これが実に有意義なのである。ゴルフの歴史と地域性とを縦横無尽に駆け巡り、ゴルフがいかに知的で洗練されたスポーツであるかをわからせてくれるのだ。

その詳細を知りたい方がいたら、夏坂さんの著作をお読みいただく方が手っ取り早いので、ここでは省略するが、私の場合、彼の著作を読み、あるいは彼から直接教えを受けているうちに、これまでの自分のゴルフがいかにいい加減なものであるかが身をもってわかった。要するに、私のそれまでのゴルフは“まがい物”だったのである。

夏坂さんから紹介してもらった、スコットランドのゴルフの「戯れ歌」というのがある。ここには、ゴルフプレーヤーの基本的なあり様が簡潔に示されている。

飛距離が自慢の幼稚園

スコアにこだわる小学生

景色が見えて中学生

マナーに厳しい高校生

歴史がわかって大学生

友、群れ集う卒業式

夏坂さんと出会うまでの私のゴルフ年齢をこの「戯れ歌」に照らし合わせれば、なんと齢66歳にして“小学生”ということになる。“本物”に出会うということが、いかに己を知ることに通じるか。このときほど思い知らされたことはない。

「人生で一番貴重なのはゴルフ友だち、ゴルフは第二の伴侶である」

夏坂さんの言葉は、いまも、これからも、私の生きる指針の一つとなっていくだろう。

笹部新太郎さんと“本物の桜”

花火の真髄を撮る

夏坂健さんは“本物のゴルフ”を私に教えてくださった。ただ私の場合、この “本物志向”はゴルフばかりに限定されるわけではない。

私という個人が“本物”を創り出すというわけではないが、“本物”に近づきたい、“本物”に向き合いたいとい気持ちをもって事に臨むという姿勢は、私の生き方のあらゆる場面・領域で貫いてきたように思う。

振り返れば、仕事でもそうだった。損害保険を通じて個人や社会のリスクを担保するという事業を通して、10,000人を超える社員とその家族、70,000の代理店を養うという損保会社の基本理念を誠実に具現化していくことが、私の仕事における“本物志向”の一貫した姿勢だった。2度の安田火災の関連会社社長と株式会社東松山CCの社長を務めたときも、“本物の会社経営”をめざすために、顧客と社員と向き合いながら自分なりに奮闘してきたつもりだ。

生真面目すぎると笑う人がいるかもしれないが、世の中に流通しているおおよその手練手管に手を染め、適度に汚れた大人になってしまっている(という自覚のある)現在でも、この仕事上の“本物志向”は私の心の大部分を占めている。

とまぁ、大見得を切ったあとは、仕事とは別の場面での“本物志向”について記そう。まず一つには、桜についてである。

それは水上勉の小説『櫻守』を読んだことがきっかけだった。小説の主人公の先輩格(師匠)に当たる庭師(小説のなかでは竹部庸太郎)が、笹部新太郎という人をモデルにしていることを知り興味を持ったのだ。

この笹部新太郎さんは、明治20年大阪生まれ、東京帝国大学法学部の在学中から桜に強く惹かれ、卒業後も一切の職業に就かず、家産を投げ打って一途に桜の研究と品種改良に邁進した人だ。机上の研究者であるだけでなく、実践家であることが笹部さんの笹部さんたる所以である。

『櫻守』のなかの竹部庸太郎は、主人公である弥吉の庭師としての成長の師(媒介者)であり、言わば脇役なのだが、しかしその語りを通じて、桜についての知識が縦横無尽に展開される。水上勉の文体の妙も手伝って、読後には桜への旺盛な興味を覚えないではいられない。

この小説の読後、私は主人公のモデルとなった笹部新太郎という人物にも好奇心をそそられた。そこで早速、笹部さんの著書『櫻男行状』を取り寄せて読んでみることにした。

この本のなかで展開される笹部さんの桜に対する姿勢は、一言で言ってしまえば、“ソメイヨシノとの闘い”ということだ。最近では知られるようになったが、今日、日本の桜のほぼ90%を占めてしまっているソメイヨシノは江戸末期に交配された造り物のクローンである。これは笹部さんにしてみれば、単なる“まがい物”にすぎない。

「山桜が正絹やとすると、染井はスフいうとこですな」

スフとは、ステープル・ファイバーの略で、化学繊維のレーヨンのことだ。昔は、正絹(本物の絹)に対して、よく人絹(人工的につくられた絹)とも呼んでいた。お国言葉の大阪弁で語る笹部さんの比喩は、山桜とソメイヨシノの価値の違いを如実に表している。

このような見識をもった笹部さんは、生涯を賭して日本に古来からあった桜の種類の多様性を蘇らせるのである。有名な桜の古樹を再生させるという大仕事もやってのける。彼の世俗を超えた執念の一生は、ただただ桜についての探究心の化身であるかのようだ。まさに“本物”をめざす生き方そのものである。

私は以前に、笹部新太郎さんについてのエッセイを書いたことがある。笹部さんがどんな人だったか、彼の業績とともにもう少し詳しく記述したので、関心を持たれた方はそちらをご覧願いたい。(⇒エッセイ:その生涯を桜に捧げた男)

こうして笹部新太郎さんと桜について調べ始めてから、桜にカメラを向けることが圧倒的に増えた。折に触れて、有名無名を問わず、桜と聞けば足を運び、桜のために至るところを行脚した。桜をフィルムに収めることが、私の楽しみの大切なバリエーションの一つとして位置づけられるようになったのである。

第14回日米親善ゴルフ競技アリゾナ大会に参加した際に、ホテルでの夜の歓談でアメリカのご婦人方に拙い英語で桜について講釈したときに用意した写真も、その楽しみの成果の一つだった。

もう一つ、被写体にするという意味での“本物志向”で言えば、花火である。

安田ローン総合サービスの時代から、毎年7月の最終土曜日が近づくとそわそわしてくる。隅田川花火大会が間近に迫ってくるからである。当日、花火の始まる4時間ぐらい前には、気の早い私は浅草周辺をうろちょろ徘徊しはじめるほどの花火好きで、この時期に花火を見なければ私には夏が来ないのだ。

隅田川花火大会の第二会場、駒形橋のすぐそばに建つ安田火災浅草ビルの屋上は、まさに花火見物の特等席である。浅草支店の代理店会がこの屋上への入場を制限しているので簡単には入れない。しかし、申し訳ないが、そこは安田火災の元専務としての特権を使わせていただく。

最近では、日本中で豪華な花火大会が開催されるようになったが、江戸っ子でもない私にとってすら、隅田川の花火大会には特別の風情を感じる。もちろん、その歴史的先駆性から言ったら、まさに“本物の花火大会”なのである。

その発祥は亨保18(1733)年というから、文句なしに日本で最古の花火のためのイベントには違いない。

ただ、その当初の目的は現在のような市民向けの娯楽ではない。この年、全国を襲った大凶作と疫病の厄祓いのため、両国の水神様への奉納として打ち上げられたのが、「両国川開き花火」(当時の呼び名)の始まりだと言われている。天空に昇る火の力を借りた、江戸市中の浄化の役割を担っていたのである。もっとも、花火の数は20発だったと記録にあるから、2万発を超える花火に慣れた現代の見物人には物足りないかもしれない。

もっぱらこれを仕切ったのが、江戸の花火師「鍵屋」六代目弥兵衛。この八代目弥兵衛は、天才花火師と言われた手代の清七を分家させ、店の守護神、稲荷狐にちなんで「玉屋」の屋号を分け与えた。稲荷狐は、鍵を抱いた狐と玉を抱いた狐の対をもって一体とされていたが、その片方を弟子のために送ったのである。

その後、「両国川開き花火」は、上流を「鍵屋」が、下流を「玉屋」が仕切ることとなり、双方は腕を競い合う。観衆はこの両雄の花火対決に熱狂し、花火が打ち上げられるごとに、「かぎやー!」、「たまやー!」というあの有名な掛け声を上げるようになったと言う。

ところが天保14(1843)年の4月、将軍家慶の日光参拝の前夜に、玉屋から出火。不幸にも江戸の町半丁を類焼させたため、その罪に問われた清七には江戸所払いの刑に処せられた。そしてこの一件で、玉屋はあっけなく一代限りで絶えてしまったのである。

ちなみに、鍵屋はその後も代を重ね、いまも株式会社宗家花火鍵屋として続いている。

その後の「両国川開き花火」は、世の中の動きとともに紆余曲折を繰り返す。

安政大地震(1855年)による中断、明治元(1868)年の維新による再開、明治45(1912)年には明治天皇の病気のため打ち上げ寸前に中止、大正4(1915)年の御大典(大正天皇即位)奉祝のための再開、昭和13(1938)年の日中戦争のための中止、昭和23(1948)年の11年ぶりの復活──。翌昭和24年からは、全国花火コンクールと川開き花火が合同で催され、以後、規模、優美さ、風情といい、日本の花火を代表する夏の風物詩として君臨することになる。

ところが、高度経済成長は思わぬところに鬼子を産んでしまった。人口の集中、建物の過密化が打ち上げ時の安全管理上の妨げとなり、工場排水による隅田川の汚染・悪臭が花火大会の風情を著しく損ねるようになってしまう。その挙句、昭和35(1960)年、一旦中止となり、翌36年には蔵前橋と両国橋の間で復活するものの、さらに翌37年には交通事情の悪化により大花火が禁止となり、またも花火大会はその姿を消してしまうのである。

しかし時代は変化する。東京オリンピックの頃からマスコミが公害問題への関心を少しずつ掘り起こし始め、河川浄化のための法整備も進み、昭和50(1975)年頃には隅田川の水も見違えるほどきれいになった。

すると、「隅田川に再び花火を!」という花火ファンの熱望が日に日に聞かれるようになった。そこで、墨田、台東、中央、江東の4区が財源主体となって、住民の代表による実行委員会が結成された。

そして昭和53(1978)年7月20日、呼び名を正式に「隅田川花火大会」と改め、16年ぶりの復活となったのである。

平和の時代の花火へ

禅に導かれる境地

このようにして隅田川の花火大会の来し方をみてみると、花火というのは社会のあり方や人々の生活などとの間に密接な関係を持っていることがわかる。

江戸の町の厄除けで始まったものが地震で中断し、戦争で途切れたものが平和の訪れとともに蘇生する。そして、公害を克服してやっと定着した「隅田川花火大会」は、まさに平和な世の中になった証と言っても言い過ぎではないだろう。

しかし私は、ふと、戦争中の空襲のある光景を思い出してしまうことがある。

サーチライトに銀翼を輝かせ、悠々と大空を滑っていくB29の大編隊、シュルシュルと伸びていく高射砲の曳光弾、高度10,000m体当りする日本軍の戦闘機、バラバラと何か落ちたなと思った数分後、あっという間に一面の真っ赤な炎がメラメラと夜の天空を焦がしていく帝都、東京──。

昭和20年3月10日、当時、八王子の陸軍幼年学校の防空壕から呆然としてこの壮絶な光景を眺め、この世のものとは思えない、恐ろしいほど鮮やかなその彩りに、なぜか「きれいだ! 花火のようだ!」という感慨が頭をかすめたのだった。目の前の歴然とした事実をありのままに受け入れられない心が、ただ視覚的な鮮烈さにのみ反応してしまったのだと思う。そこには、現実と自分とが切り離されてしまうほどの、底知れぬ恐怖があったのかもしれない。

しかし、当然のことながら、それは仕掛け花火の美しさとは明らかに違った。我に帰ると、自分が見ているものは、あろうことか、この世に出現した地獄の業火ということがわかってきた。あの残酷な炎の下で、人々は叫びながら逃げ惑い、あるいは無残にも焼かれていたのだ。

それはまぎれもなく、昨日までの商店街や市井の人々の住まいを一夜にして焼け野原へと変貌させてしまった、あの東京大空襲である。死者数は10万人以上、罹災者は100万人を超えた。

本来、人が「きれいだ」と口にするものは、何の陰りもない本心から美しいと感じ、心穏やかなものでなければならない。そしてそれは、私たちが生きている時間や心を潤してくれるものでなければならない。

安田火災浅草支店の屋上に陣取って、“本物の花火”をカメラに収めようとしているときの私は、その間じゅう、あの戦時下の光景から解き放たれ、夜空に咲く花火の大輪を捉えようと夢中になることができる。花火が打ち上げられるたびに上がる喜びに満ちた歓声が、いつまでも続くことを願うばかりだ。

“本物の花火”が存在できるかどうかは、正しく平和な世の中のあり方と相関し、それは人々の心に豊かさを授けてくれるものとして存在しなくてはならない。私はそういう思いを抱きながら、カメラのファインダー越しに花火を捉え続けるつもりだ。この姿勢は、桜に対するときもまた同様である。

もう一つ、私にとっての“心の本物志向”についても触れておこう。

安田火災の名古屋支店長時代(昭和52〜57年)に、名古屋を中心とした財界・官界のサロン的な組織である丸八会という会に入ったことは以前に述べた。その丸八会の創設者の一人に、旧制静岡高等学校の先輩Mさんがいた。これも前述したことだと思う(第2章 第2部参照)。

丸八会の支部の一つ、東京丸八会の会員を続けていた私は、Mさんとは懇意にさせていただいていた。実はこのMさん、長く禅を学ばれている方である。このMさんを通して名禅会という会に参加することにした。平成7(1995)年に東松山CCの社長に就任した頃のことだ。

この会は、もちろん坐禅を行うことを主にしている会だが、折に触れて名高い禅僧の方をお招きして講話を頂戴する。何人かの高僧の方にお話を伺うなかで、私が最も惹きつけられた方が、永平寺の副貫主を務められていた楢崎一光老師だ。

大正7(1918)年生まれの楢崎老師は、曹洞宗門において多大な功績を残した高僧のお一人だ。国際禅道場を開設するなど、国境を越えた坐禅の道を開かれたことでも知られている。

私が最初に楢崎老師の講話を拝聴したとき、その柔らかでおだやかな声とともに、その眼光に何とも言えない不思議な力を感じた。そのことをMさんに話すと、彼はこのように返してくれた。

「老師のような眼を虎眼と言うんですよ。これは禅の教えにも出てくる。猫の眼は優しいが、優しい一方ではあらぬ情を起こす。鷹の眼には厳しいものがあるが、厳しいだけでは冷たくなり、必要な情も起こせない。そこで、優しさと厳しさを併せ持ち、いつでも自由自在にどちらの本質をも表せる状態の眼を培うことが大事だとされているわけです。老師ほどの方でないと、虎眼の境地には至ることはできないでしょうけどね」

この虎眼を持てるようになるためには、それ相応の厳しい修行が必要である。楢崎老師が虎眼の人であるなら、その長年の修行が虎眼それ自体のなかに集約され、虎眼をもって価値ある威光を体現していることになる。虎眼を持つことそのものが、私たちがめざすべき姿として映るのである。

東京名禅会では、楢崎老師のお弟子さん、平野克己和尚の講話で一つ記憶に銘記されている言葉がある。『碧巌録』という中国の公案集(禅問答集)に出てくる、「体露金風」という言葉だ。

ちなみに、この公案に登場する雲門という人は、中国の唐から五代の時代(864~949年)に生きた禅僧で、雲門宗の開祖、雲門文偃のことだ。『碧巌録』には、この雲門による公案が数多く収録されている。

僧、雲門に問う、「樹凋み、葉落つる時樹凋」。

雲門云く、「体露金風」。

一人の修行僧が雲門禅師に質問した。「木枯らしが吹くようになる晩秋の頃、樹々の葉は枯れ、はらはらと落ちてしまいます。それをどのように思われますか?」

対する雲門禅師はすかさずこう答えた。「体露金風」。

「体露」とは、文文が示す通り「体を露わにする」ことである。もっと言えば、堂々と素っ裸になってしまうことだ。では、何に対して「体をさらす」のか? そこで「金風」である。

この「金風」は、言わゆる木・火・土・金・水の五行説では「金の季節の風」、すなわち「秋風」のことを指す。となると、雲門禅師は、「秋風に受けて、堂々と素っ裸になっているような気分だ」と言っていることになる。

禅の公案では、禅僧の答えだけが重要なのではない。答えは禅僧の高みの境地だが、その答えが導き出される平凡な僧の問いのなかにこそ、私たちのような凡人の煩悩が潜んでいるからである。

では、修行僧の問いにある、「樹凋み、葉落つる時」の意味から解きほぐしてみよう。

これを文字通り読めば、深まる秋の光景だが、人間に例えればまさに老境を表す。つまり、修行僧はこう言いたいのだ。

「雲門和尚様、あなたもこの時節のようにお年を召されたようですが、近頃はどのようなご心境ですか?」

このように、雲門和尚を思いやって言う修行僧のさらに深層に隠れた意図も読み解くと面白い。禅に限らず、質問には、必ずその言葉の表の意味の裏に隠された意図がある。修行僧の隠された意図はこうである。

「葉や枝という煩悩妄想を持つ樹が、葉を落とし尽くして、迷いも悟りも全て忘れ去った絶対的な“無”の境地に至るように、老境に入られた雲門和尚も絶対的な“無”の境地を得られているはずだ。いや待てよ、本当はどうだろうか?」

実はこちらの方が本心である。もっと深く知りたいという欲を捨てきれない修行僧は、知を働かせて雲門禅師の現在の境地を疑い、「和尚様、本当はどうなんですか?」と迫っているのだ。

しかし雲門は、そんな修行僧の思惑など先刻お見通しである。

「青く澄みわたったこの大空の下で、こんなにも心地よい秋風が吹いているではないか。これを体いっぱいに受け止め、楽しむことが悟りというものだよ。知に走りすぎた質問なんかつまらんよ。そんなに気張りなさるな」

雲門はそう言い含めて、修行僧の気負いを諭したのである。

「体露金風」──。まだまだそんな境地には遠いかもしれないが、座禅に出会ったことによって、この言葉は私の座右の銘の一つとなった。

モーツアルトを求めてウィーンへ

そして、ゲーテの『イタリア紀行』へ

何度も時間を行ったり来たりして恐縮だが、“本物志向”への旅という文脈で、90年代以降の私の海外旅行遍歴について述べておこう。

まず一つ目は、モーツアルトへの旅である。

平成3(1991)年5月、私はウィーン歌劇場にいた。クラウディオ・アバドの指揮するオペラ、「フィガロの結婚」の聴衆の一人になるためだ。この年、モーツアルト没後200年ということもあり、日本だけでなく世界中でモーツアルトにまつわるイベントが行われていたため、入手困難と言われた切符を手に、ウィーン歌劇場のゲートをくぐったのである。

実は私のモーツアルト経験はけっこう長い。

最初に耳にしたモーツアルトの曲は、敗戦直後(昭和22年)、専門学校受験検定(専検)の受験準備で英語塾に通うため、京都の帰白院というお寺に下宿していたときのものだ。

このお寺に2人のお嬢さんがいて、お姉さんの方が声楽を習っていた。その彼女が毎日練習していたのが、『フィガロの結婚』に出てくる2つのアリア、「恋とはどんなものかしら」と「もう飛ぶまいぞこの蝶々」だったのだ。それが毎日毎日、原曲のままのイタリア語で何度も繰り返えされるので、英語の勉強も身に入らない日々が続いた。とうとう私は、そのイタリア語の歌詞をそのまま覚えてしまったほどだ。私が、英語が不得意である要因の一つはここにもあるのかもしれない(第1章 第2部参照)。

冗談はさておき、私を本格的にモーツアルトの世界に導いてくれたのは、旧制静岡高校からの友人で、東大では文学部に入ったI君である。

高校時代から小林秀雄の心酔者だったI君は、かつて私に『ゴッホの手紙』を奨めてくれたこともあったが、やはり小林秀雄の『モーツアルト』という評論への評価を盛んに口にしていた。音楽への造詣も深かったのである。

I君は大学卒業後に日本楽器(ヤマハ)に入社し、その後、東京放送(TBS)の出版部門を経て、フリーランスの文筆業に入った。以後、音楽評論家として大いに活躍。主にモーツアルトに係る評論を中心に執筆活動を続け、数多くの翻訳本も出版する一方で、NHKのラジオとテレビで音楽解説や評論などを手がけたこともある。

そのうえ、自分でもオーケストラを主宰し、そこでクラリネットを演奏するプレーヤーでもある。また、I君はピアニストのシプリアン・カツァリスとも親交を結び、カツァリスをソリストに呼んだ音楽会を何度も催しているが、それには私も何度か招かれたことがある。

この間、折に触れて、このI君のモーツアルト本を読み、また直接モーツアルトについての講義を受けてきた。つまり私のモーツアルト好きは、このI君との長いつき合いのなかで培われたものだと言っていい。

さて、クラウディオ・アバドの『フィガロの結婚』だが、これはもう私にとって生涯忘れがたい名演奏として記憶されるものだった。

91年当時のアバドは、すでにカラヤンの後任としてベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督を兼任していたが、私がウィーン歌劇場に出向いた頃は、その音楽監督として最後の充実味を示していた時期だ。

ウィーン時代には、マーラーやムソルグスキー、ベルリオーズなどといった、どちらかと言えばウィーンの伝統からはややはみ出たレパートリーの実践に成功したアバドだが、モーツアルト没後200年祭のために発揮したオーケストラの統制力は、ウィーンでの最後の1年を見事に飾る、至高の域に達するものだと言われている。それは、伝統を重んじるウィーン子をすら唸らせるものだったのだ。

私はこの時期にウィーンを訪れた幸運を一身に受け、まさに至福の時間を味わうことができたのである。

実は、このウィーン歌劇場での『フィガロの結婚』を観る前後に、モーツアルトの足跡を見出そうと考えた私は、オーストリアの各所に足を運んでいる。

要塞のようなホーエンザルツブルグ城に見下されたザルツブルグにあるモーツアルトの生家や大聖堂、わずか6歳で女帝マリア・テレジアにピアノ演奏を聞かせた場所、ウィーンのシェーンブルン宮殿、そして父の反対を押し切ってウェーバー家のコンスタンツェと結婚式を挙げたウィーンのシュテファン寺院、さらには、最も円熟した時代に住まいとし、『フィガロの結婚』を作曲した家、フィガロ・ハウスなどなど…。

オーストリア国内だけでも、モーツアルトの波瀾万丈の人生を顧みるにふさわしい場所は数多あるが、どこを訪れてもみても、オーストリアという国の伝統文化に対する市民レベルでの敬愛を感じる。それはおそらく、自国の歴史について市民レベルで学び合い、共有している部分が多いせいなのではないかと思う。そんなことを考えながら、モーツアルトの足跡を味わう私だった。

この興味深いオーストリアの旅が、『フィガロの結婚』の全幕に一層の厚味を与えてくれたことは言うまでもない。(⇒エッセイ:後世に残るもの)

モーツアルトが7歳のときのピアノ演奏をたまたま聴き、その芸術性はシェイクスピアの文学、そしてラファエロの絵画に匹敵すると評したのが若き日のゲーテである。

私の二つ目の“本物志向”の旅は、このゲーテの『イタリア紀行』をたどることが目的だった。そのきっかけは、学生時代に読んだ『イタリア紀行』を読み返したことにある。私が以前に書いたエッセイ「イタリア写真紀行」の冒頭を抜粋してみよう。

「1786年9月3日の朝、チェコのカールスバートを密かに出発したF・メラーという商人こそ、フォン・シュタイン夫人との愛に悩みワイマールを去ったヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテその人であった。行き先はイタリア。憧れの文化の国、古代が厳然と存在するイタリア。ゲーテが『もっと早く来るべきであった』と述懐しているイタリアで見たものはなんであったか」…

ここで述べているように、ゲーテはイタリア入りに際して偽名を使い、身分も偽っている。よい歳をして学生時代に読みふけった書物を再読しているうちに、「ゲーテがそれまでして自分の目で見たかったイタリアは、200年後の私にはどう見えるのだろうか?」と、突然に強い興味をそそられたのである。抜粋したエッセイの冒頭の筆致にもその好奇心の勢いが表れている。

いま一度、エッセイからの抜粋を許されたい。

「(前略)たった一つだけゲーテの羨むものを私達は持っている。それはカメラだ。カメラのない時代、ゲーテは文章だけでは表しきれない状況を友人に伝えるべく、絵を使うことを考えたのである。その為にわざわざ絵画の専門家について基本を勉強し、事実相当に上達もしたらしいが、私はカメラの力を借り、僭越にも『イタリア写真紀行』なる一文を進呈させて頂くこととしたい」…

(以上、原文のママ)

『イタリア紀行』におけるゲーテの表現の武器は、言わずと知れた言葉であり、周到に準備された絵画力だった。もし私がそれに対抗できるものがあるとすれば、カメラのほかにあるまい。そんな僭越で身のほど知らずの思いを抱きつつ、平成7(1995)年6月30日、私は成田からイタリアに飛んだ。もちろん、愛機ライカM6を携えてのことである。

その旅の記録については、以下にリンクしたカメラ・エッセイでご確認いただければと思う。(⇒エッセイ:イタリア写真紀行)

驚くべき“本物”との出会い

夫婦で何かに導かれるまま

90年代も最後の海外へ旅は、小アジア(トルコ)とロシアに向けたものだった。これは最初から“本物志向”という意識で行ったわけではなく、行ってみたら、結果的にとんでもない“本物”と出会ってしまったという旅だ。平成9(1997)年4月のことである。

当時、東松山CCの社長と兼務で竹田印刷の監査役も務めていたが、その竹田印刷のK社長のお誘いがあった。クラシック音楽好きのKさんが支援している指揮者で、当時サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団の常任客演指揮をされていた小松一彦さんの演奏を聴きにいかないかというのである。

私は妻の登美子を伴ってお招きに与ることにした(10年ほど前のカナダ旅行以来、登美子とは何度か海外旅行に出かけている)。そして、今回は少し時間的余裕があったので、サンクトペテルブルグに行く前に、トルコ国内を経由する旅を組み立てたのである。

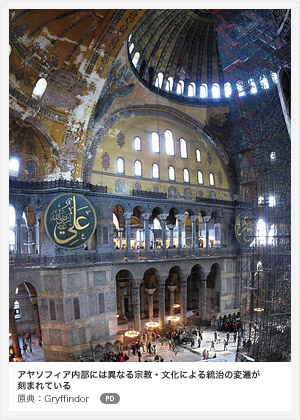

トルコのイスタンブールは、一生に一度は訪れてみたいと思っていた場所だ。以前に塩野七生著の『コンスタンチノーブルの陥落』を耽読してから、東洋と西洋の接点であるこの都市に強い憧れを抱いていたからである。そのせいもあって、イスタンブールの町に足を踏み入れた時の感動はひとしおだった。

東ローマ帝国(ビザンチン帝国)時代のコンスタンティノープルがオスマントルコの攻撃で陥落(1453年)後にイスタンブールとなってから500年以上も経たこの町の歴史文化的な複合性を示すのは、何と言ってもアヤソフィアだろう。いまは博物館となっているこの荘厳な建造物は、東ローマ帝国の時代に正統派キリスト教の大聖堂として建てられ、13世紀にはカトリックの影響下に置かれたが、オスマントルコの支配以後に、トルコ系のイスラム文化の影響下でモスクとして改造され(名前もアヤソフィア・ジャミィに改称)、その後も何度か改修を重ねた。

しかし、トルコ革命後1934年、トルコ共和国の世俗国家化に伴ってアヤソフィア・ジャミィも世俗化され、宗教施設から博物館アヤソフィアへと変身を遂げたのである。

その内部に入ったとき、このいく度にも及ぶ文化的変遷と改修によっていかに東西の宗教と文化が複雑に交じり合ってきたかを目の当たりにすることができる。

オリエント急行のヨーロッパ側の玄関シルケジ駅(パリに至るダイレクト・オリエント急行は1977年に廃止)、金角湾に浮かぶガラタ大橋、そのガラタ大橋から望む世界一の夕陽、そして、まさに洋の東西を架橋するボスフォロス大橋からのマルモラ海の眺望──。この豊穣な歴史を宿す町には、もう一度ゆっくりと訪れたいと思っている。

イスタンブールからは、エーゲ海を挟んでちょうどギリシアの対岸に当たる小アジアの古代都市、エフェソスに立ち寄った。

しかし、戦前の偏った歴史教育を受けた私たちの年代は、このエフェソスについての予備知識には乏しかった。

帰国後に調べた資料によれば、小アジアに青銅器を持つトロイア文明が栄えたのが紀元前2600年の頃だが、エフェソスはその時期にはすでに大きな町としての体裁を持っていたようだ。対岸のペロポネソス半島に栄えたミケーネ文明に影響された陶器なども発掘されている。その後、イオニア、ヘレニズム文化を経て、ギリシア、ローマの文化が入り、アルテミス(ギリシア神話に出てくる狩猟と貞淑の女神)信仰を中心とした古代都市として栄えたと言う。

実際、アルテミス神殿を中心に、2000年以上も前の神殿、図書館、劇場、市場、浴場から遊郭に至るまで残された遺跡を目の当たりにすると、古代人たちの文化レベルの高さに敬服するばかりだった。エフェソス博物館で見た大理石彫像も、いわゆるギリシア彫刻が持つ洗練された彫りの深みに富み、その後のギリシア芸術へのつながりを彷彿とさせるものがあった。

このエフェソスの南、パナユルダという土地に、「聖母マリアの家」がある。そこは、イエスの死から6年後、使徒ヨハネに連れられたマリアが住み、晩年を送ったと伝えられる場所だ。これには近代に入ってからの後日談がある。

家そのものは崩れ落ち、長い間その場所は特定されなかったが、1878年にドイツ人尼僧カテリネ・エメリッチの予言がもとになってその跡地が発見された。その真偽については議論が沸騰したが、1961年にローマ法王ヨハネ(英語読みはジョン)23世がその議論に終止符を打ち、公式に聖地と定めた。以来、「聖母マリアの家」はキリスト教徒にとって大切な巡礼の地となったのである。

実際に訪れることによってしか知ることのできない“本物の歴史”ばかりの小アジアだった。

そして次に向かった先は、今回の目的地、サンクトペテルブルグである。

1703年にピョートル大帝によって築かれたこの人工都市は、1918年にモスクワに首都が移るまではロシア帝国の政治・文化の中心都市だった。歴史の変遷によって、ロマノフ朝時代のペトログラード、ロシア革命後のレニングラード、そして共産主義政権崩壊後のサンクトペテルブルグと名前を変えても、文化においてロシアの最先端都市であることに変わりはない。

サンクトペテルブルクで私がまっ先に足を運びたかったのは、エルミタージュ美術館である。移動中のタクシーの窓越しに、ネヴァ川の辺りに燦然と建つその雄姿を目にしたときには、「ついにやって来た」という感慨がこみ上げてきた。

270万点に及ぶ所蔵美術を誇るこの美術館では、滞在期間の短い私たちが全てを鑑賞することこそ叶わなかったが、以前来日したフランス印象派の名画の数々に再会できたことが嬉しかった。また、二次大戦中に旧ソ連軍がドイツから持ち出し、その後、ドイツが返還請求していた印象派の絵画がちょうど特別展示されており、これを観られたのは幸運だった。

当時は入場料が無料で、作品の撮影料が20,000ルーブル(急激なインフレで当時の為替相場では約500円)だった(現在は、個人なら毎月第1週めの木曜日のみ入場無料。また、撮影料は無料で、一部撮影できない作品もある)。

さて、ようやく旅の本題、小松一彦さん客演指揮によるサンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団(長いので以下SPF交響楽団とする)の演奏である。

もちろん、指揮者と楽団の技量が最高度に発揮された素晴らしい演奏だった。とりわけ興味深かったのは、シベリウスの交響曲第2番の演奏において、私が知るこの曲の音域とは違い、中低音の響きが際立っていたということだった。しかも、それが実に心地よいのである。

実はこの演奏姿勢は、大地から響きわたるような中低音の音域を好むという、ロシアや東欧の聴衆に合わせて、小松さんが細心の注意を払い、心がけていることの一つだった。

海外でクラシック音楽の聴衆の一人になるとわかることだが、演奏される土地によってオーケストラの音の個性が全く違うことに気づく。それはおそらく、音に対するその土地の聴衆の文化的な個性と好みに由来することなのだろう。小松さんはこの問題を感じ取り、SPF交響楽団との演奏を通して、ロシア聴衆の琴線に触れる音楽を探究していたのである。

演奏会のあとで、小松さんからこのように言われた。

「伊室さん、この都市に来たら、音楽好きが必ず行くべきところがあるんですよ。サンクトペテルブルグ音楽院です」

プロの指揮者からそのように言われたら訪れないわけにはいかない。そして翌日、私たちはそこに、ロシアの音楽芸術を世界に向かって発信してきた、音楽史上の巨人たちの足跡を見出すことになる。

サンクトペテルブルグ音楽院の創設は1862年、当時のロシアにおける最高のピアニストとされ、作曲家、指揮者としても活躍したアントン・ルビンシテインの手による。輩出した音楽家には、チャイコフスキー、プロコフィエフ、ラフマニノフ(のちモスクワ音楽院に転入)、ショスタコーヴィッチ(のちに教授も務めた)などがおり、アメリカの主なバレエ団の創設者でバレエ振付師のジョージ・バランシンや、有名な指揮者エフゲニー・ムラヴィンスキーもこの音楽院の出身である。音楽史的に見ても、ロシアの音楽教育の中心的役割を果たしてきたことは間違いない。

サンクトペテルブルグ音楽院の広いエントランスの回廊の壁に掲げられた各時代の音楽家たちの肖像画を眺めているうちに、私はため息が出た。小松一彦さんの演奏に導かれて訪れたこの古くからの都市に、これほどまでに“本物の音楽芸術”を育む土壌があったとは…、お恥ずかしいことに、そこに足を踏み入れるまで知らなかったのである。

ちなみに、チャイコフスキーはのちに、もう一つのロシア音楽教育の拠点、モスクワ音楽院の作曲科教授になるが、こちらの音楽院の創設者は、アントンの弟、ニコライ・ルビンシテインである。チャイコフスキーの親友でもあったこのニコライもまた、当時のロシアにおける傑出したピアニストであり、作曲家であり、指揮者だった。

これ以後、私は妻とともに海外旅行をすることが増えていった。平成10(1998)年にはアメリカ東海岸へ、平成11年にはアラスカとニュージーランドへ、平成12年にはアフリカ(これは私だけだった)そして再びアラスカへと、安田火災時代には考えられないようなペースで、妻と一緒に成田から飛び立っていったものだ。それは、忙しすぎた時代への罪滅ぼしだったような気もする。

東松山CCの社長と理事長の仕事はけっして楽ではなかったが、安田火災時代に比べれば、旅行に費やすだけのまとまった時間が取れるようになっていたのである。

思い起こせば、かつてパリのロダン美術館にロダンを訪ね、さらにオランダのクレラー・ミュラー美術館にゴッホと再会するために出かけたのも、“本物志向”の旅の一コマだったかもしれない。そして、夫婦二人して出かけた今回のトルコとロシアの旅においても、期せずしてさまざまな“本物”に触れることができたのである。

何かに導かれるままの旅が、いつも私を“本物”へと近づけてくれているかのようだ。