【第1章】戦争と青春 [第2部]戦後復興期を生きる

土地と心を耕しながら再生へ [昭和20(1945)年〜昭和22(1947)年/17歳〜19歳]

崩れ去った「現実」

軍人教育の「成果」を省みる

私は17歳になっていた。

そこには、14歳で陸軍幼年学校に入り、さらに予科士官学校に進んで、大日本帝国陸軍の将校になるための徹底した敎育を受けてきた一人の若者がいた。彼は、あってはならない「帝国の敗戦」によって、生きる目標でもあり目的でもあった未来の「自己像」を一瞬にして剥奪された無力の者だった。勘違いされては困るが、単なる「夢」が叶わなくなったというのではない。歴然とそこにあったはずの「現実」が突如として崩れ去ったのである。

この「現実」の延長線上に、8月15日の前夜、陸軍予科士官学校の仲間とともに「例え国が敗れても、俺たちは徹底的に戦おう」という思いが自然に共有されたのだった。つまり目の前の「現実」の急激な瓦解が、そのまま「自らの死」を以って立ち向かうべき新たな「現実」を強烈に欲望させることになる。これは紛れもない事実だ。

私たち若輩の軍学徒だけではない。玉音放送を阻止し、徹底抗戦を貫こうと「蹶起」しようとした青年将校たち(宮城事件のことだ)もまた、永遠に続くはずだった大日本帝国の瓦解を許すことができず、それに歯止めをかけようという「共同の欲望」(私的な欲望ではない!)に従順だったということにほかならない。しかし、「爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ」と締めくくられる天皇陛下の「お言葉」(同時に統帥権者=大元帥閣下による全軍への絶対至上の「命令」でもある)が下され、広く国民へと伝えられた以上、それに刃向かうことなど許されるはずもなかった。

振り返ってみれば、私たち軍学校の生徒は戦前の軍敎育の中に徹底して埋没し、精神的にはきわめて自然な形でその中に溶け込んでいたと言っていい。とりわけ、土曜日曜も軍学校の外(つまり「地方」)に遊びに行くこともまれだったことも手伝って、軍隊以外の「地方(軍隊の外)」の「雑音」を帯びた空気を呼吸することもない田舎育ちの少年は、乾いた土が水を吸い込むが如く、ただひたすら純粋に軍学校の教育内容を吸収し、自らの成長の糧としていった。

特に東京幼年学校の敎育は水準も高く、教え方も穏やかかつ丁寧で、人材的・物理的な敎育環境の整備も万全だった。生徒たちは何らの疑問も抵抗もなく、素直に感化されていく、そんな自然の流れの中にいたのである。

だからというわけでもないかもしれないが、私たち軍学徒は何ごとにおいても「怖れ」というものを知らなかった。例えば、朝霞の予科士官学校上空をB29が飛来したときも、怖いという気持ちはまったく湧かなかった。あるいは、諸先輩が特攻隊の一員として華々しく散っていったことを聞かされるたびに、「いつかは必ず自分も」という意識が「現実」のものとして明確に立ち上り、死を怖れたり、生に逡巡する気持ちが入り込む余地は皆無だった。

もちろん、実際の戦地で実弾の下を潜った経験がないせいもあるだろう。その未経験の「現実」とは違う、純粋な軍事敎育で浸された「脳内の現実」の方が圧倒的に勝っていた。これこそが、「地方」の「雑音」を排除した、大日本帝国における純粋培養としての軍人敎育の「成果」だった。

これを公平な視点で眺め直すなら、一欠片の疑いもなくただ軍人敎育の知識や経験を受け入れ、消化し、わが身の血肉としていくという、ある種の「洗脳」を授けていたのと同じである。そのような敎育を十代半ばから一辺倒に受けていけば、多くの先輩たちがそうであったように(また、そうであるがゆえに)、特攻隊要員として戦場で命を燃やし尽くすという純粋な思いを真っ正直に自分の中に住み着かせていくのは当然と言えば当然だった。

しかし、大日本帝国は敗れ、私たち軍学校の生徒にとって歴然とそこにあったはずの「現実」が突如として崩れ去ったのである。そこに現れるのは、どうしようもない「落差」を思い知らされる感覚、いま立っていた地面が抜け落ち、いつまでも落下していくような感覚だった。 17歳の私は、茫然自失として朝霞の陸軍予科士官学校を後にするしかなかった。

故郷に舞い戻ると母は言った

「番茶も出花だよ、これから、これから!」

誰もが混乱し、動揺していた解散前夜の予科士官学校だったが、一方でこんなおかしなエピソードもあった。

学校内には、相当量の物品や食料品が残されていた。倉庫には軍靴や衣類、毛布などが山積みされ、食料庫には食糧難の時代には申し訳ないほどの米や野菜、缶詰などがあり、復員の際には分け合って持ち帰ることが許されたのだ。

なかには、オリンピックの馬術競技に使えるような立派な馬をもらい受け、それに跨って帰って行った埼玉出身の生徒もいた(彼は農家の出身だったようだ)。確か私は、大きな塩鮭を一匹、肩に担いで遠い家路につこうとしていた。

東京近郊には親しい知人も伝手もない私は、塩鮭の尻尾がはみ出した背嚢を背負い、翌日にはほぼ満員の列車に乗り込んでいた(文字通りの復員列車だ)。そして、二日ほどの時間をかけて伊賀上野の町に戻ることができたのだが、その途中経過の記憶はなぜかおぼろげで、列車に乗る前の学友たちとの別れの場面もはっきりとは思い出せない。いずれにせよ、ほとんど放心状態での長旅だったのだ。どんな経路でたどり着いたのだろう、気がつけば、実家の前にたたずんでいた。

実家は空襲で焼かれることもなく、昔と同じままに建っていた。

後に聞いた話では、B29は紀伊半島の潮岬を目標にして飛来し、なぜか伊賀上野までは飛んでくるが、上空で右旋回しては四日市、名古屋方面へ、左旋回しては大阪方面へと飛んでいったという。もちろん工業地域や大都市への空襲のためだ。結果として、伊賀上野がアメリカ軍による空襲の攻撃目標になることはなかった。

久々に懐かしい実家の前に立ったものの、家人に会いたくないわけでもないのに、中に入ろうという気力がなかなか起きなかった。うつむき加減で、どれくらいの時間突っ立っていただろうか。そんな私を玄関口で最初に迎え入れてくれたのは母だった。そして、意気消沈し、恥ずかしげに視線を落とす私に向かって、笑みを浮かべながらこう言い放ったのだ。

「娘十八、番茶も出花だよ。これから、これから!」

まさかの第一声だった。昔風の年齢の数え方で言えば、私は確かに“数えの18歳”だ(娘ではないが)。まだ思春期まっ盛りの私がそこにいた。母は、「お前の人生はまだ始まったばかり。再出発するのに遅すぎるということはない。すべてはこれからだよ」と言いたかったのだ。長年、伊室家の生業と家計を下支えしてきた気丈の母ならではの、私への最大の励ましだった。

もう一生が終わってしまったかのような、雲のかかったような顔をした帰還者の傷心は、母のこの大らかな物言いに触れたとき、一瞬だが、晴れ間を見たように思う。

戦後、どちらかと言えば、女性の方が敗戦の痛手からの立ち直りが早いという印象を持ち続けていたが、それはこの母のやんちゃな一言の印象が強烈だったからでもある。むしろ、敗戦という事実から立ち直るには、私も含め男の方がそれなりの時間を必要としたのではないだろうか。

そして、家族中で大歓迎してくれた夕餉のひととき(食糧事情が悪い時期だが、さすがに元米屋としての精一杯のご馳走が並んでいた)。姉たちも妹も、もちろん父も母も、戦争から解き放たれたという心情も手伝って、私の無事の帰還を心底喜んでくれた。とりわけ女たちは明るかった。

父が笑いながら言った。

「弾丸は確かに外れたな。良かった、良かった」

幼年学校入学以前に鑑定してもらった名古屋の易者先生の言葉通り、弾丸の“たの字”にかすりもしなかったわが生還に歓喜してくれているのだ。父はもちろん、家族にとっての何よりの土産は、魚臭さを発散していたあの塩鮭などではなく、私自身だったのである。

だが、家族全員の笑顔と歓声とに囲まれていたそのとき、同時に、「自分は何という幸運に恵まれて、いまここにこうしているのだろう」という感慨に包まれていた。なぜなら、そのときですら、生きて帰れなかった数多くの先輩たちのことを思わずにはいられなかったからだ。帰ってくる家があり、迎えてくれる家人があり、そして何よりも命を持ち帰ることができた自分がそこにいた。

私は、次第に気持ちと体が弛緩するのを感じ、そしてまた長旅の疲れのせいもあって、家族の歓待の最中にもかかわらず、ついに睡魔に負けてしまったらしい。その夜、家に戻ったという安堵感からか、ここ数年の中で最も深い眠りに就くことができた。

虚脱状態の中で出会った文学全集

そして、小説をなぞるような初恋

母からは慰めと励ましを含んだ温かな言葉をもらい、父や姉たちや妹からも笑顔で迎えられ、一時は心和んだ。しかし、帰省の翌日からは、半ば虚脱状態で日々を過ごしていた。なぜか何もする気が起きないのである。もちろん、敗戦という国全体の重大事も自分の中に影を落としていたが、それ以上に、特攻機に乗って死にゆくはずだった自分がいまこうして生きているという、その「現実」を真に受け入れるにはまだまだ時間が必要なのだ。生きる気力を示せないまま、しばらく逼塞した生活を送っていた私は、いまで言う“ひきこもり”に近い状態だったように思う。私にとっての「灰色の時代」が始まろうとしていた。

そんなある日、私は3番目の姉、妙子が養子に行った先、つまり母の里をぶらっと訪れてみた(それは隣村の小田村にあった)。母の姉(つまり伯母)は、戦前に東洋紡に勤めていた男性を婿養子に迎えていて、円満な家庭を築きあげていた。

その伯母の家で、私はこれまでほとんど手に取ったこともない文学全集というものを目にした。伯母の夫は、戦前に上海支店長の経験もあり、当時としてはけっこうハイカラな教養人だったので、日本文学はもちろん世界文学の大半が掲載されていた全集をそろえていたのだ。私は何かとても物珍しいものに出会ったという思いがして、ふとその中の1冊を借りて実家に持ち帰った。

実家では文学の香りのする書籍はほとんど見たことはなかったし、幼年学校や予科士官学にはそんな「地方」の臭いのする代物など置いてすらなかったので、ページを開いた瞬間から引きつけられるように読み進んでしまった。正直、最初からちゃんと理解していたのかどうかは怪しいかもしれない。しかしそれは、これまで知らなかった見事に新鮮な世界だった。ただ言葉によってつくられただけの文字の配列から、想像の物語の自分の中に造形される不思議さ──。

エミール・ゾラの『ナナ』、アンドレ・ジードの『狭き門』、島崎藤村の『夜明け前』等々、それらは誰でも知っていそうなごく典型的な古典文芸ばかりだったが、私には全てが新鮮なものに思えた。1冊借りては読み、また1冊借りては読みと繰り返しているうちに、姉の家に数十巻あった全集を全て読破してしまったのだ。そして、ある種のわくわく感とともに、私の脳の中で得体の知れない“化学反応”のようなものが確かに起こりはじめていた。

読書ばかりではやはり鬱屈してしまう。そこである日、伊賀上野に1軒だけあった映画館にぶらっと足を運んだ。ちょうど『愛染かつら』の後編がかかっていた。取り立てて特別な期待もなく観ていた映画なのに、スクリーンに映されたその世界に、私はショックを受けてしまったのだ(昭和13年製作のこの映画は前・後編に分かれていて、続編、完結編と全部で4編のフィルムがある)。

青い海、白い船、そして波止場。そこにボ〜っと汽笛が鳴り、田中絹代の扮する高石かつえが、思いを寄せ合う青年医師・津村浩三(上原謙)に手を振る情景…。私には、この世にこんな甘美な世界が存在したのかと思うほどロマンチックな映像だった。

画面に観入りながら、私の心は激しく震えていた。いま振り返ってみても、どの道を通って家に戻ったのかが記憶にない。あの映像に接した瞬間の興奮を消したくないという一心で、その気持ちに酔いしれるままに、家まではずいぶんと遠回りな道を敢えて選び、さまよいつづけたことだけは覚えている。

この思い出は、もう一つの先行する出来事と重なる。それは、ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』をなぞるような初恋──。

実家からそう遠くないお寺の離れに、女性たちにアップリケの仕方を教えているハイカラで気さくな中年婦人が家族でが間借りしていた。その娘さんのYさんは私のすぐ上の姉(女学校の教員をやっていた末子)の教え子で、姉もまたその婦人にアップリケを習うという関係だった。

男ばかりの殺風景な軍学校に3年以上も囲われていた17歳の少年が、たまに見かける年頃のYさんに思いを寄せるようになってもおかしくない。『愛染かつら』後編のワンシーンを見るのと同じようなインパクトがあったと言ってもいいだろう。あるいは、このとき読みふけっていた古典的な恋愛小説と現実とが、頭の中でごっちゃになっていたせいもあるかもしれない。

私は、読書三昧に飽きて散歩に出たりすると、自然とそのお寺の方角に足が向いてしまい、恋愛小説のシーンさながらに、二階の窓からYさんが顔を見せてくれないかと期待してお寺の界隈を徘徊していた。『愛染かつら』を見たあとで街中をさまよっていたのも、このYさんへの淡い思いが心の片隅にあったからだ。一度はうまく声をかけて、散歩に連れ出すことに成功したが、もじもじし合うばかりで、大した会話も成立しないまま、ただ黙って散歩を続けるくらいのものだった。

ところが、この件はアップリケを習いにいっている姉の末子に気づかれたらしい。しかもそれが母に知れた。すると、「今後、一切、会ってはならない」ときつく叱責されてしまった。

その中年婦人の家族は、満州からの引揚者だった。伊賀上野は古くからの武家の町で、正直なところ、引揚者を差別的な目で見るような空気があったことは否めない。母からすれば、大事な一人息子を守りたい一心だったのだろうが、もちろん私にしてみれば余計なお世話。しかし、普段温厚な母が強く禁じるのだから、これに従わないわけにはいかない。

恋愛というもののイメージが私の心の中に住みはじめた最初の経験だったと思う。「恋愛とは何ぞや?」という疑問が湧くが、そんなことは親にも聞けないし、中学時代の友だちに話すのも気恥ずかしい。となれば、その解答を求めるためには、やはり文学全集しかないことに気づく。

それまでは、言わば人生論的な関心からの読書だったとすれば、ここからは恋愛論的な探究心を満たすためということがかなりの割合を占めるようになっていた。しかし、いくら読みあさっても、恋愛経験のない自分に結論めいたものが得られるはずもなかった。

読んでいる小説の中に、男女の会話やラブシーンなどが出てくるたびに、頭の中は混乱し、身体は火照ってくるばかりだった。今となっては笑える青年初期のエピソードだが、当時の私は頗る真剣だったのである。

しかし、母の叱責のインパクトもあって、まだ生きる気力が充分に湧いていなかった私の哀れな初恋は、いつしか霧散していってしまった。

ワシは金を貯める、お前は耕せ!

生きる世界への広がり

読書三昧だった私に、ある時、父が言葉をかけてきた。父は、まだ生きる気力を出しきれないままの私にこう言ったのである。

「一義、ワシは金を貯める。お前は畑で食糧を作ってくれ。高い闇物資を買わんで済むようにな」

その頃の父は、三重県内の配給統制を司る食糧公団(のち営団)三重支部のサラリーマンになっていた(戦前まで理事長を務めていた上野米穀商業組合はその傘下に入っていた)。

物不足、食糧不足の時代である。堅実な勤め先を持った身でも、子ども3人を抱えた家族を養っていくことは並大抵のことではない(上の2人の姉は既に他家に嫁ぎ、3番目の妙子は母の実家の養子になっていた)。

敗戦後の急激なインフレーションで高騰する食糧を手に入れることすら厳しい世相だ。だが幸いなことに、比較的裕福な米穀商だった昭和一桁の頃(まさに昭和恐慌の頃だ)、困窮した農家から米だけでなく田畑も買い受けていた時期があった。その頃買い取った農地を合計すると、膨大な美田を持つ大地主になっていた。しかし、その田んぼは遠いところにあって小作農から地代を得ているだけだった。幸い、家から300mほどのところにも1反(約300坪=約1,000㎡)の畑を持っていたので、それを私が耕すことにした。これだけの広さの畑を手入れし、耕しさえすれば、一家が闇米を飼わずに食いつないでいくだけの作物は充分に確保できる。

敗戦による鬱屈した精神状態からはまだ解放されてなどいなかったが、身体を動かすことによって、却ってその心の曇りを晴らすことができるかもしれない。私は一時でも、自分が抱えている「負の思い」から抜け出したくて、父の申し入れを受けることにした。

幼い頃には扁平胸で虚弱だった私だが、中学から陸軍幼年学校、予科士官学校と経由してきた間に身体も鍛えられ、体力もついていた。戦時下と言えども、軍学校の生徒は、栄養状態の悪い「地方」を横目に、しっかりと食べさせてもらっていたこともあって、身体的にはきわめて頑強な健康体に育っていたのだ。

「いま、この身体を使わない手はない。いまは頭よりは身体だ」

そう思うと、気持ち的には“ひきこもり”状態からほんの半歩は前に進むことができるように思えるのだった。

そして私は、1反の田畑を耕す“にわか百姓”と化した。鋤、鍬を使った人力のみでの1反の耕作というのはけっこうな重労働だ。しかし、私はまったく苦にならなかったどころか、土に塗れることに夢中になることができた。そして、陸稲、イモ類、カボチャといった腹に溜まる炭水化物系のものを中心に、大根、トマト、大豆、スイカまで、ありとあらゆる作物を育て、収穫していくのだった。

昼間は懸命に耕し、農作物の世話に勤しむ。夜はまた読書に明け暮れる。そんな生活にもそれなりの充実感があった。必ずしも心の中のすべてが晴れ晴れとしてくるわけでもなかったが、田畑の耕作に集中しているときには、つまらない思いは吹き飛んだ。

一日の農作業を終えての夕飯時、懐かしい人が訪ねてきたことがある。それは、中学時代の担任、筒井鞏二先生だった。父と中学の同級生であった先生は、戦後もずっと伊賀上野にお住まいで、教員という職業にも変わりはなかった。復員後の私のことを心配して、様子を見に来てくださったのだ。敗戦をはさんでの4年ぶりの再会に、私もことのほかうれしかった。

「なんだ、元気そうじゃないか。良かった、良かった」

復員後の私の顔を見ると、ほとんどの大人は「良かった、良かった」を繰り返してくれたものだが、筒井先生も例外ではなかったので、この時ばかりはおかしかった。

戦後、年長の大人たちは、若者が地元に戻って来ることを心底よろこんでくれていたのだ。私よりもう少し年上の出征兵士には、もちろん多くの戦死者がいたし、例え生きていても、さまざまな事情からなかなか復員できずにいる者が少なくなかったのだ。戦地で死んだものと、諦められてしまった人間も多くいたはずだ。

先生は柔らかい笑顔で、率直に問うてきた。

「で、いまはどんな暮らしぶりなんだ?」

私は、机の上に積んであった文学全集を指さした。

「毎日、あんなものを読んでます。昼間は畑仕事で手一杯ですが…」

そう言いつつ、一番手前の見えやすいところにあった本が『若きウェルテルの悩み』であることに気づき、私は先生が漢文の教師であることを思い出して一瞬慌た。そして、その恋愛小説を隠そうとした。が、先生の方が先に本を手に取ってしまった。

「おお、ゲーテか。いいじゃないか。お前ぐらいの歳のころには、オレも読んだ。まぁ、ウェルテルみたいに、死んじまったらイカンけどな。せっかく生きて帰ってきたんだからな」

あとから聞けば、筒井先生は、4年前に幼年学校へ送り出してから、私のことをずっと気にかけてくださっていたという。私の何年か上の先輩たちの中にはやはり戦死した者もいて、それには先生の教え子も含まれていたのだ。私たち復員者に対する大人たちの「良かった良かった」の言葉は、真摯に子どもたちと向き合い、誠実に教員という職務を果たしていた筒井先生のような人が発する時、まさに掛け値なしの心からの喜びがこもっていた。

筒井先生は何気なく言っただけなのかもしれない。しかし私には、はじめて家族以外の親しい人に自分の生還の事実を受け止めてもらえたことで、生きる世界への間口が少しだけ開かれたようだった。私は筒井先生の言葉を繰り返し味わっていた。そうだ、せっかく生きて帰ってきたのだ──。

「上の学校へ行ったらどうか?」とT先生

旧制高校へと心が揺れる

その日も相変わらず畑の手入れに余念がなかった。秋から収穫されるネギや白菜が終わり、割に育ちやすいジャガイモの植え付けを始める。鍬でもって土を掘り返す作業をしていると、畑の向かえ側で大工が家を立て始めていた。どんな人の家だろう。そう思いながら、種イモの植え付けが終わるまでの2週間ほどが過ぎてみると、その家の住民が判明したのだ。

何と、中学で熱心に幼年学校進学を勧めていた、あのT先生の家ではないか。4年前の教室での言葉がよみがえってきた。

「幼年学校に行ってみろ。白い手袋をはめて、飛行機に乗り込むときなんか、こんな風に敬礼するんだぞ(ここでかっこよく敬礼なんかをして見せる)。どうだ、かっこいいだろ…」

私の学年では、私を含めて2人しか幼年学校に合格しなかったが、上級生の中には、T先生の勧めで何人かが士官学校に進んでいた。その中には、将校となって戦地で散っていった者もいると聞いていた。

最初はT先生も気づかなかったようだが、自分の家の前で黙々と畑仕事をしている若者はやはり目立ったらしい。私は初め無視を決め込んでいたが、ある時、先生の方から近づいてきた。

「伊室か、元気にやっていたか。良かった、良かった」

この「良かった、良かった」という声をかけられてさすがに黙ってやり過ごすことはできない。以前から知っていたT先生からの言葉とは思えない温かさを感じた。そこで私は、いまようやく気がついたというふりをして、麦わら帽子を脱ぎつつ、返答をした。

「T先生…。ご無沙汰しております。東京から復員してまいりました…」

そのあと自分から何を話していいかわからなかったので、私は言葉に詰まった。しばらくの沈黙ののち、先生は言った。

「お前、勉強の方はどうした。その歳で、お前ぐらいの成績なら、上の学校へ行ったらどうか?」

先生は何を言い出すのだろうと訝って、しばらく口ごもったが、自然と次の言葉が出てきた。

「いえ…、いまは百姓をしていますから、これでいいんです…」

私がきっぱりと言い切ってしまったので、先生は説得口調になって言い返してきた。

「いや、学校へは行った方がいい。農業をやるんなら、三重農専へ行けばいいだろう」

T先生は諭すように言ってくれたが、その時、なぜか私の身体は先生の方を向かないままだった。正直に言えば、「いま、あなたとは話したくない…」と心の中で叫んでいたほどだった。

思わず、「いや…、いいんです」と吐き捨てるように返答し、先生に背を向けて無愛想に鍬を土に入れつづけた。先生は私を見ていたのかどうか…、私の後ろ姿に言葉をかけた。

「そうか…、まぁ、身体さえ丈夫なら、何だってできるからな。生きててくれて良かった…」

その時、私は「はっ」とした。T先生の最後の物言いが引っかかったのだ。「生きててくれて良かった」という一言だ。それは筒井先生の「せっかく生きて帰ってきたんだからな」という言葉と、何かが通じ合っていた。いや、それ以上に、「死ななくて良かった」という反対の意味が深く響きわたってていることに強く心を動かされたのだ。しかし、先生のその思いの重みを受け止めつつも、私は先生の方を振り返ることもなく、黙々と耕しつづけたのだった。

そして、T先生は寂しそうに言い放って、新築の家の中に戻っていった。

「達者でいろよ、もう死ぬ理由はないんだからな」

いま思えば、T先生にとっての戦後は、自分が軍隊への道に送り出した全ての生徒に対する、深い贖罪の時間だったのだ。かつて自分が積極的にかつて幼年学校への勧誘をしたために、軍以外の上級学校での勉学の道を途絶えさせ、ことによっては死に至らしめたという自分への自責と、私を含むすべての生徒たちへの後ろめたさが、先生の心の底に沈んでいたのだ。

振り返ると、一瞬だけT先生の背中だけが見え、そしてその背中は家の中に吸い込まれていった。

このときT先生が口にした「上の学校へ行ったらどうか?」という言葉は、しばらく私の脳裏を離れなかった。一方で、「今さら学校だなんて…」という反発がなかったわけではないが…。

正直なところを言えば、上級の学校に未練がないわけではなかった。戦後でもまだ旧制の学制が存在し、陸軍幼年学校卒業資格があれば、高等学校には編入が許されたからだ。心は揺れていた。

ちなみに、幼年学校では卒業成績の上位3番までは、天皇陛下から時計を賜ることになっている。いわゆる恩賜の時計だ。この時計をもらった者は、ほとんど無条件で旧制高等学校に編入学ができた。実際、同期では2番で卒業したK君は三高へ、3番のW君は一高へ、それぞれすんなりとで編入学を果たしている(1番のH君は身体をこわし、残念ながら編入学は叶わなかったが、後に早稲田に入った)。

そこに友人から連絡があり、高等学校の編入試験を受けてみろと言われ、京都にある第三高等学校の編入試験を受けることにした。昭和20年の11月だったと思う。試験と言っても、学科試験はなく、口頭試問だけだった。

旧制三高受験はロシア語で失敗?

旧日本軍は英語で失敗?

日本中のほとんどの都市が空襲で焼け野原と化していたその頃、古都京都の町はきれいなまま残されていた。

口頭試問の順番を待つ間、私はいろいろな想定問答を頭の中で巡らせていた。幼年学校でも予科士官学校でも、どちらかと言えば機械工学系や数学などの理科系が得意だったが、その時点では特に何を勉強したいかという具体的なイメージは持っていなかった。しかし、何を聞かれても切り抜けられる自信はあった。いよいよ自分の番になっても私は落ち着き払い、数名の試験官の質問に的確に答えていくことができた。

しかし、一つだけ失敗があった。それは意外につまらない躓きだった。ある瞬間、試験官はこう質問してきたのだ。

「あなたは幼年学校時代にはロシア語を学んでいたようですが…、そうですねぇ…、ロシア語で『妹さん』というのは何と言いますか?」

「はい、ムラートナヤ シスターです」この時、私は自分の間違いに気づいていなかった。試験官は怪訝な顔をして、黙ってしまったが、試験はそれで終わり。私は促されて、口頭試問の部屋を出た。そして扉を閉めたその瞬間だった。私は頭に血が上り、自分の重大な過ちに気づいたのだった。

「あっ違う! ムラートナヤ シエストラーだ!」(綴りはМладшая сестра)

「ムラートナヤ」まではいい。しかし、後半が「シスター」では、ロシア語と英語がごっちゃになってしまう。

だが、まさかロシア語の単語一つを間違えたからと言って、それだけで落とすはずがない…。私はそう思っていたが、残念ながら結果は不合格だった。

ロシア語の単語以外の他の質問には“立板に水”の如くに答えたはずだ。なのに、どうして落とされたのだろうか…。私の気持ちはまた沈んでしまった。

思い返せば、幼年学校では外国語クラスはロシア語かフランス語が振り分けられていた(広島幼年学校だけは英語のクラスがあった)。私はたまたまロシア語のクラスになったが、フランス語のクラスはドイツに攻めこまれて占領された国のイメージもあって、ロシア語のクラスの方がいささか威張っていた風があった。

もっとも、当時の日本軍にとっては満州・朝鮮と国境を接するロシアが仮想敵国であったから、軍隊におけるロシア語重視は軍学校の外国語教育の基本的な考え方になっていたのだ。しかしそれは、広い世界にあるはずの多様性に背を向けた、戦前の日本のみに通じる、偏狭な単一性思考の一つにすぎなかったかもしれない。

幼年学校の先輩の中には、「日本が戦争に負けたのは、(よく言われるように)物資が足りなかったせい」ではないと言う人がいた。そうではなく、「幼年学校で仮想敵国語のロシア語を習得させてばかりいて、太平洋戦争の敵国だったアメリカの言葉、つまり英語を学ばせなかったからだ」というのが、その言い分である。確かに、その国の言葉を知らなければ、その国の社会や政府の考え方を深く知ることはできない。これは、それなりに納得のできる理屈にはなっていると思う。

ただ日本の軍隊でも、中学で英語をしっかり勉強してから士官学校に入ってくる生徒もいて、その後、士官学校卒業後に陸軍大学校(陸大)を出て、陸軍の中枢に登りつめていった者も多い。そういう軍人は、任官後はアメリカやイギリスの駐在武官などを経験し、その社会事情や産業社会をつぶさに見聞きし、体験して帰国しているので、太平洋戦争で敵国となる英米の事情をよく心得ていた。ただし、そのような軍人は、英米との敵対を決定的なものにすることになりかねない日独伊三国同盟などには、異論を唱える人間が多かったから、陸軍省や参謀本部の中枢からは遠ざけられる傾向にあったことも確かだ。

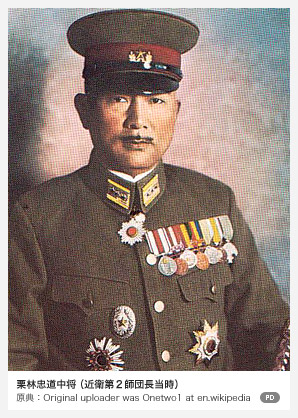

敗戦時に東部軍管区司令官として「宮城事件」鎮圧の任に当たった田中静壱大将、硫黄島の戦いを指揮し戦死した栗林忠道大将などは、ともにアメリカ駐在武官を経験したアメリカ通として知られていた。また、ラバウル防衛隊を率いた今村均大将(イギリス駐在武官補、インド駐在武官を経験)、バターン半島の戦いでマッカーサーを撃退した本間雅晴中将(イギリス駐在武官を経験。B級戦犯として死刑)など、英語に堪能で英米圏の事情にも詳しく、軍人としても優れた人物が多かった。

彼らに共通しているのは、人情家であり人格者として部下からも慕われた将軍だったことを書き添えておこう(特別な根拠はないが、直に触れた人たちからはそう伝え聞いている…)。

旧制三高受験でのロシア語の小さな失敗から、旧陸軍の将軍たちのことまで、話が随分と飛んでしまった。たかだか外国語にまつわる逸話にすぎないかもしれない。しかし、言葉に限らず、何を学んだかによって、その人間の人生の岐路が決められてしまうことがあるということを、ときどき振り返ることがある。

過去のことは悔やんでも仕方がないが、三高不合格の知らせを受けたあの頃は、私は自分の外国語の力不足のせいで受験に失敗したと自分勝手に思い込んでいた。そして、このままではすんなり進学が叶わないかもしれないと不安に思いつつも、再び晴耕雨読の生活に戻っていった。